折り鶴のしおりを5つ紹介します。

折り紙の中でも折り鶴が好きです。

知れば知るほど、折り鶴の種類の豊富さに驚きます。

しおりになる折り鶴を5つ集めました。

読書のお供にお役立ていただけたら、幸いです。

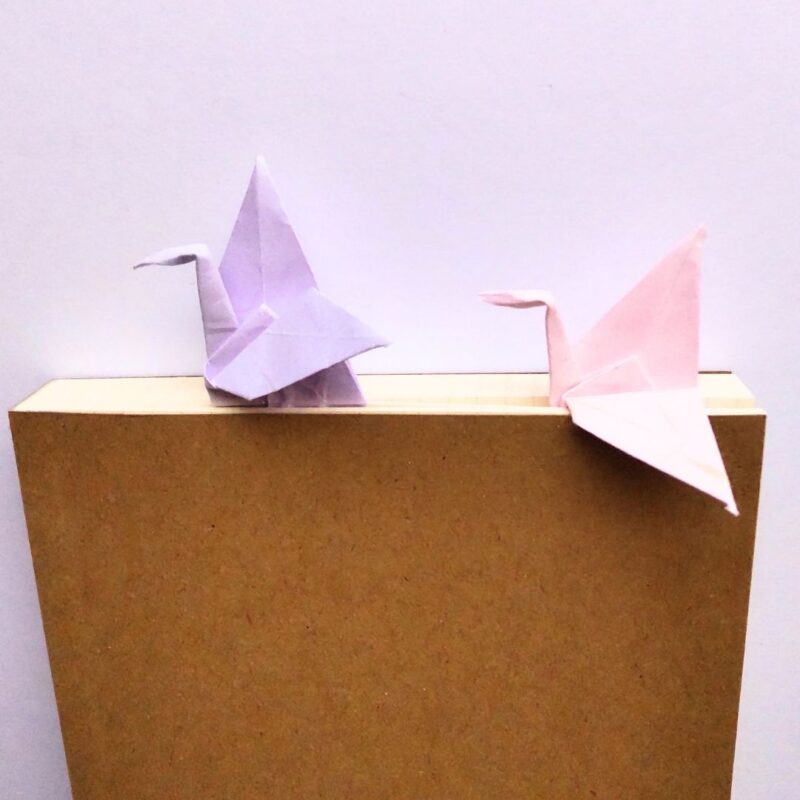

折り鶴のしおり

一枚のおりがみを半分に切って作るので、おりがみ一枚につき二つ作ることができます。

かためのおりがみで作ると厚みが出るので、マスキングテープで固定すると本にはさみやすいです。

そうでなくても、マスキングテープ使うとかわいくなります。

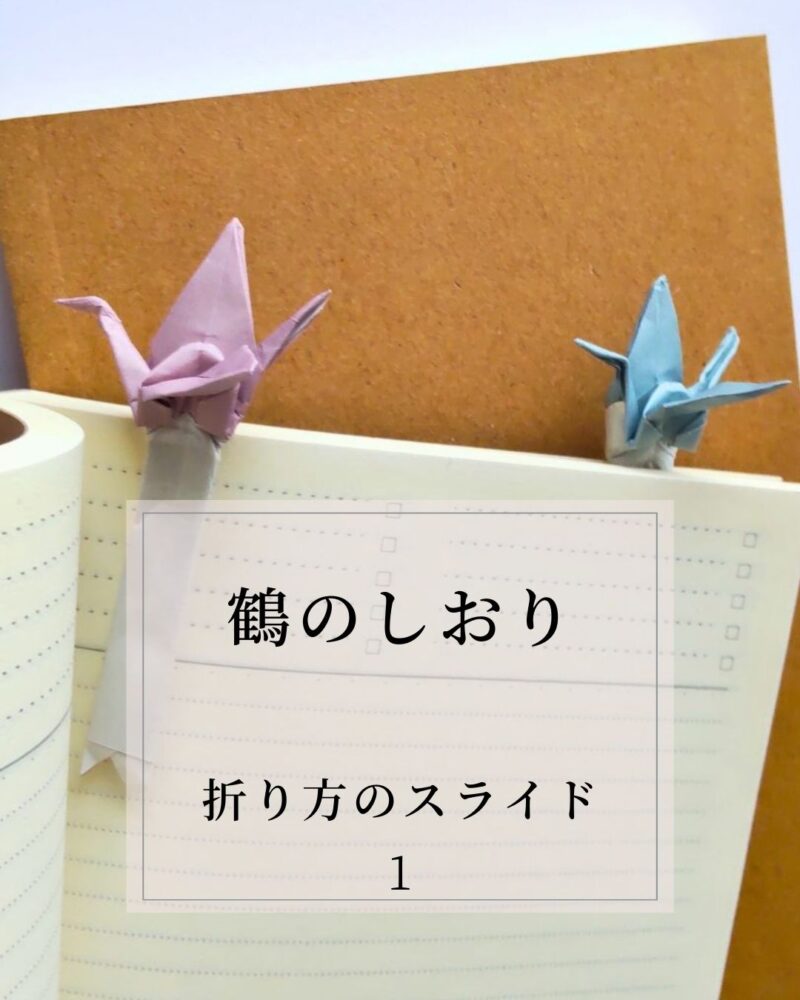

動画とスライドで作り方を紹介

インスタグラムではスライドで作り方を見ることができます。

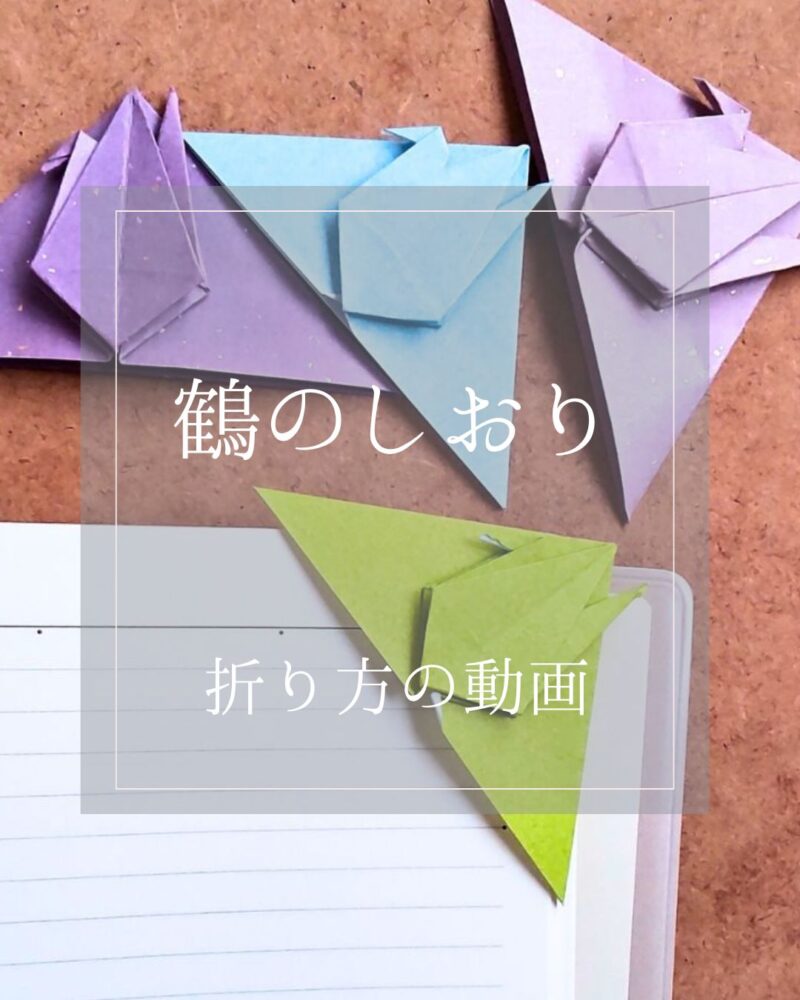

三角の鶴のしおり

三角の鶴のしおりの紹介です。

シンプルで使い勝手がよく、ページを痛めません。

おりがみの温かみが感じられるしおりです。

ページの端をはさむので、本を開かなくても一目で場所が分かります。

付箋の代わりに使うこともできます。

4分の1のおりがみで作ると、手ごろな大きさのしおりができます。

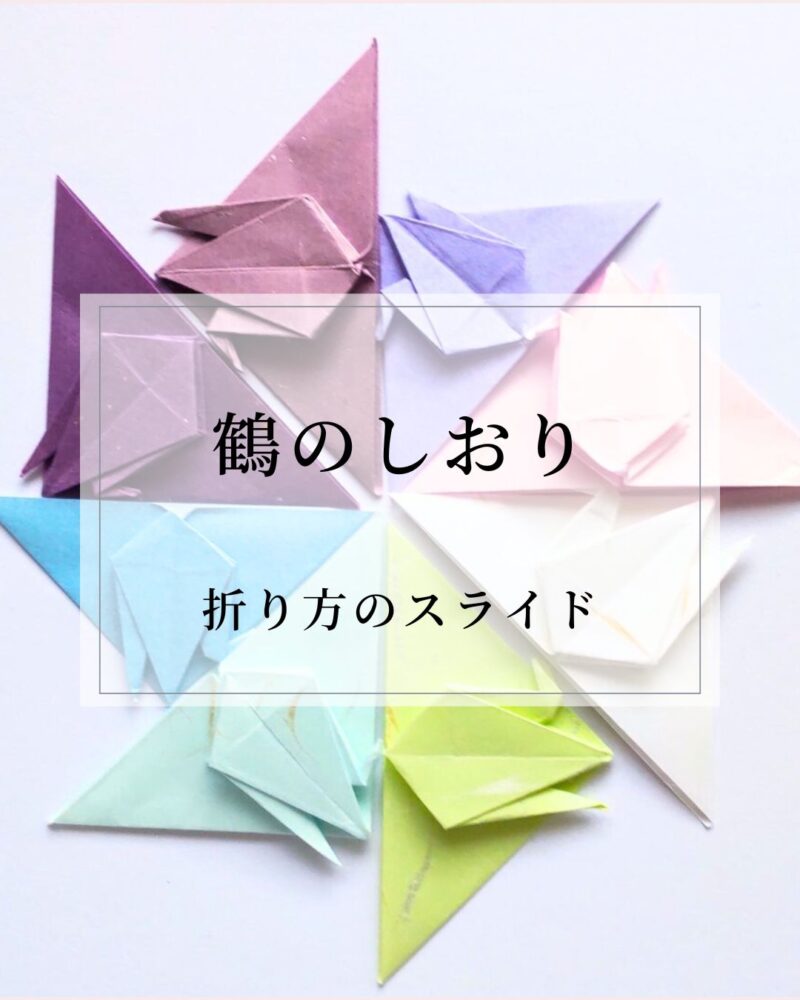

仕上げを変えて3パターンできる鶴のしおり

この鶴のしおりは厚みはさほどなく、挟んでもかさばりません。

鶴のワンポイントがきれいなしおりです。

半分に切ったおりがみで作ります。

3パターンありますが、途中までは同じ折り方です。

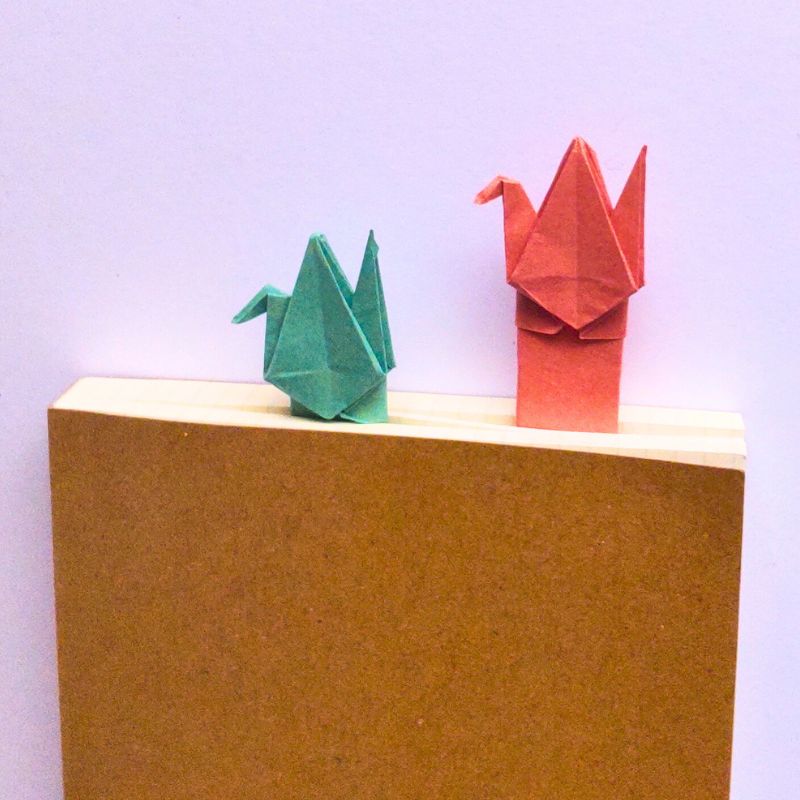

挑戦しがいのある鶴のしおり

今回紹介する鶴のしおりの中で、一番難しいかもしれません。

というのは、鶴の部分が二重に重なっていて折りにくいのです。

なので、厚みのない薄めのおりがみをお勧めします。

おりがみが二重に重なり少し折りにくいのですが、できると達成感が高いです。

少し頭を使うところは知恵の輪のようです。

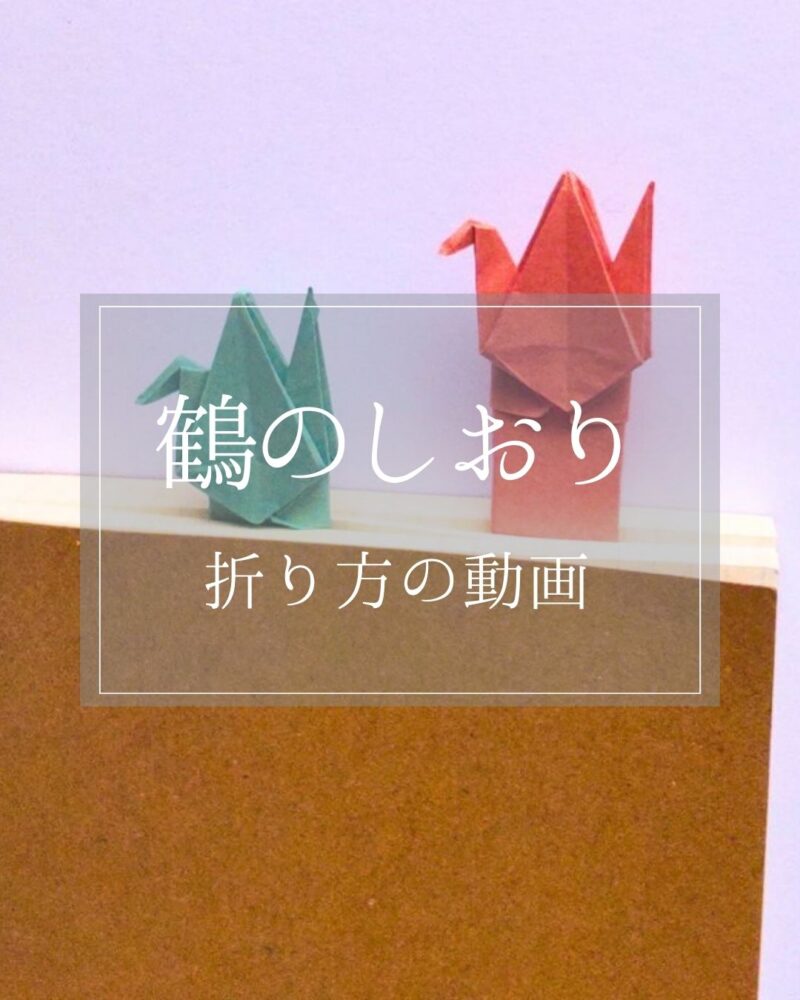

折り鶴のしおり

折り鶴をそのまましおりにしたものです。

尾を作らずに、ページにはさむようにしました。

折り鶴を折ることができれば簡単に作れます。

折り紙のしおり

水引のしおり

水引でもしおりを作りました。

おわりに

鶴のしおりの紹介でした。

折り紙はちょっと疲れたな、少し日常のことを考えたくないなというときに、無性に折りたくなります。

私のストレスを薄める方法です。

だから、難しいおりがみはしません。

できないとキーッとなりますからね。

ゆらり

ゆらり今までは一人で楽しんでいたおりがみですが、近ごろは他の誰かとおりがみの楽しさを共有できたら、なんて思っています。