手軽に作れる箸袋のアイデアを集めました。

簡単に作れる箸袋から、鶴がワンポイントの箸袋、切り絵で箸袋を飾る方法をまとめました。

気分に合わせて自由にお選びください。

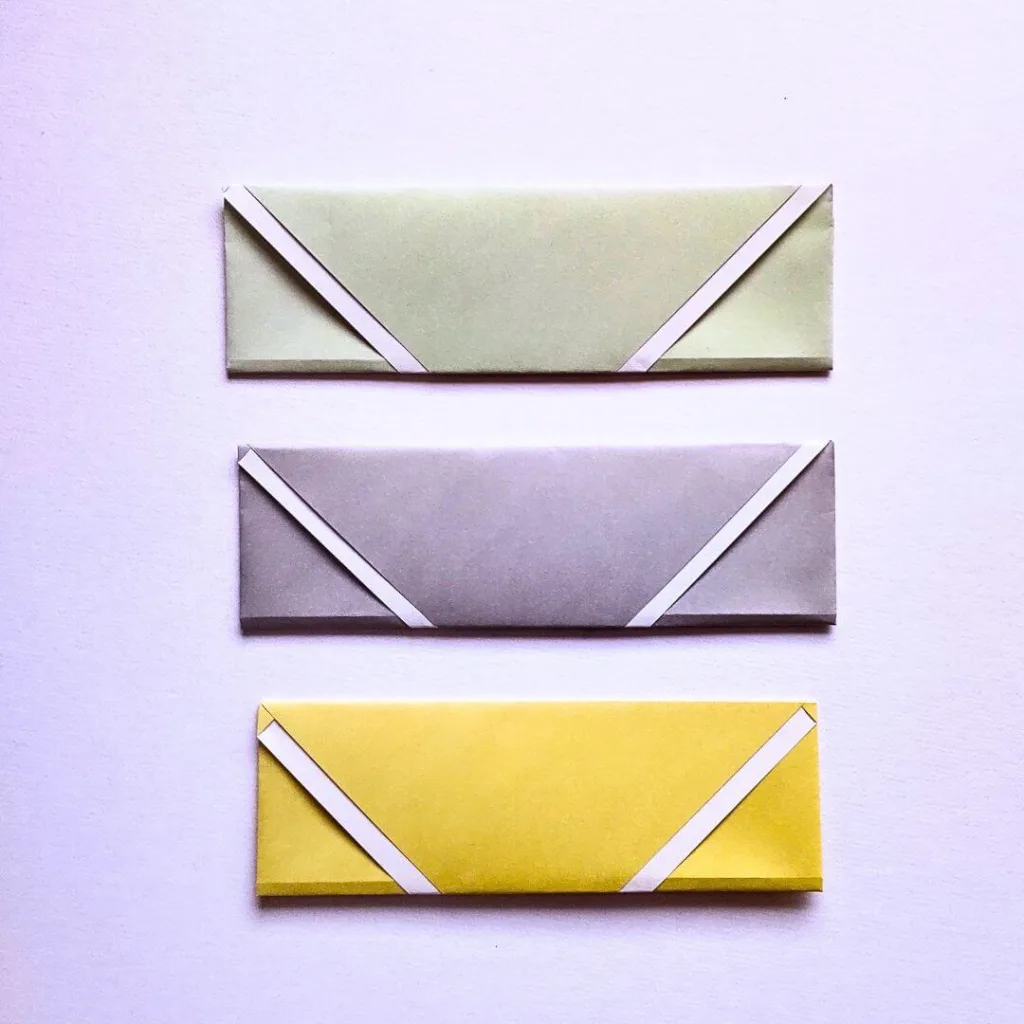

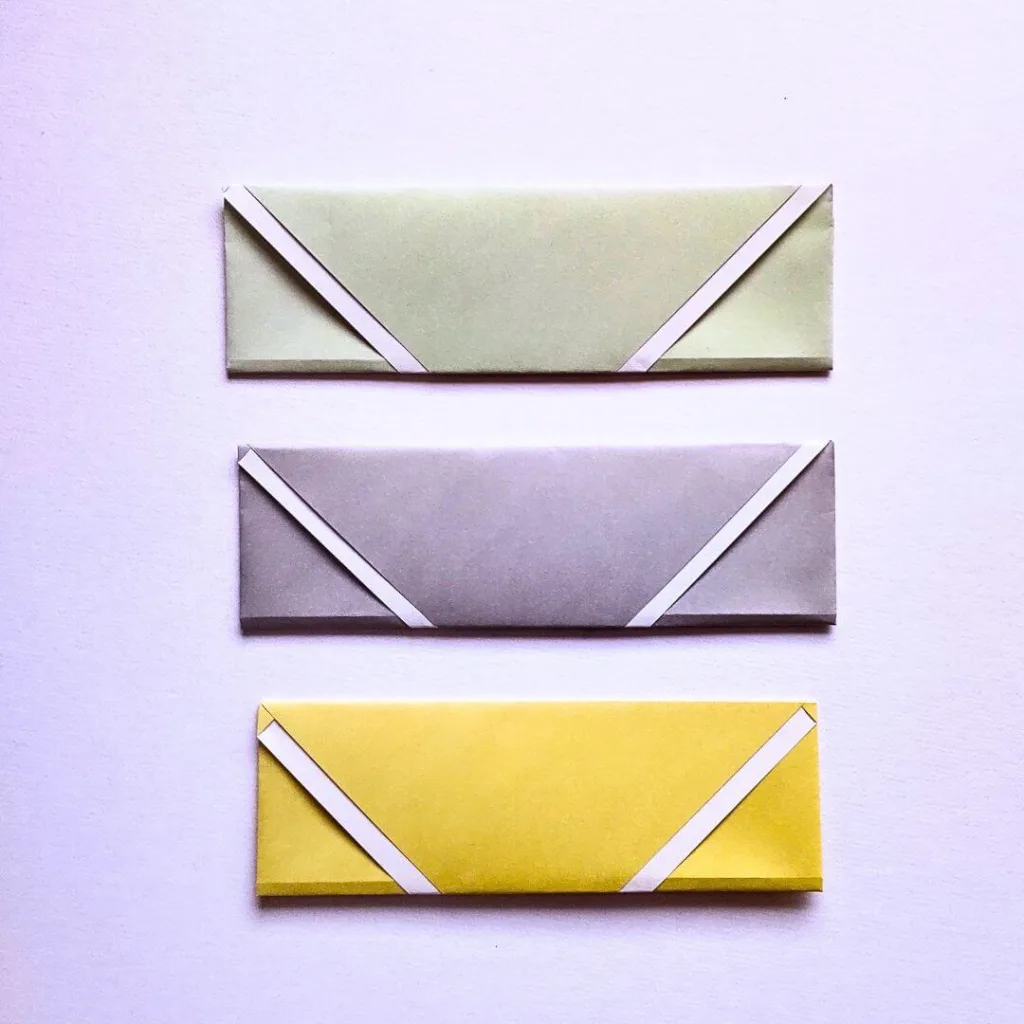

かんたんな箸袋

一つ目はこちら。

着物の襟のように合わせた箸袋です。

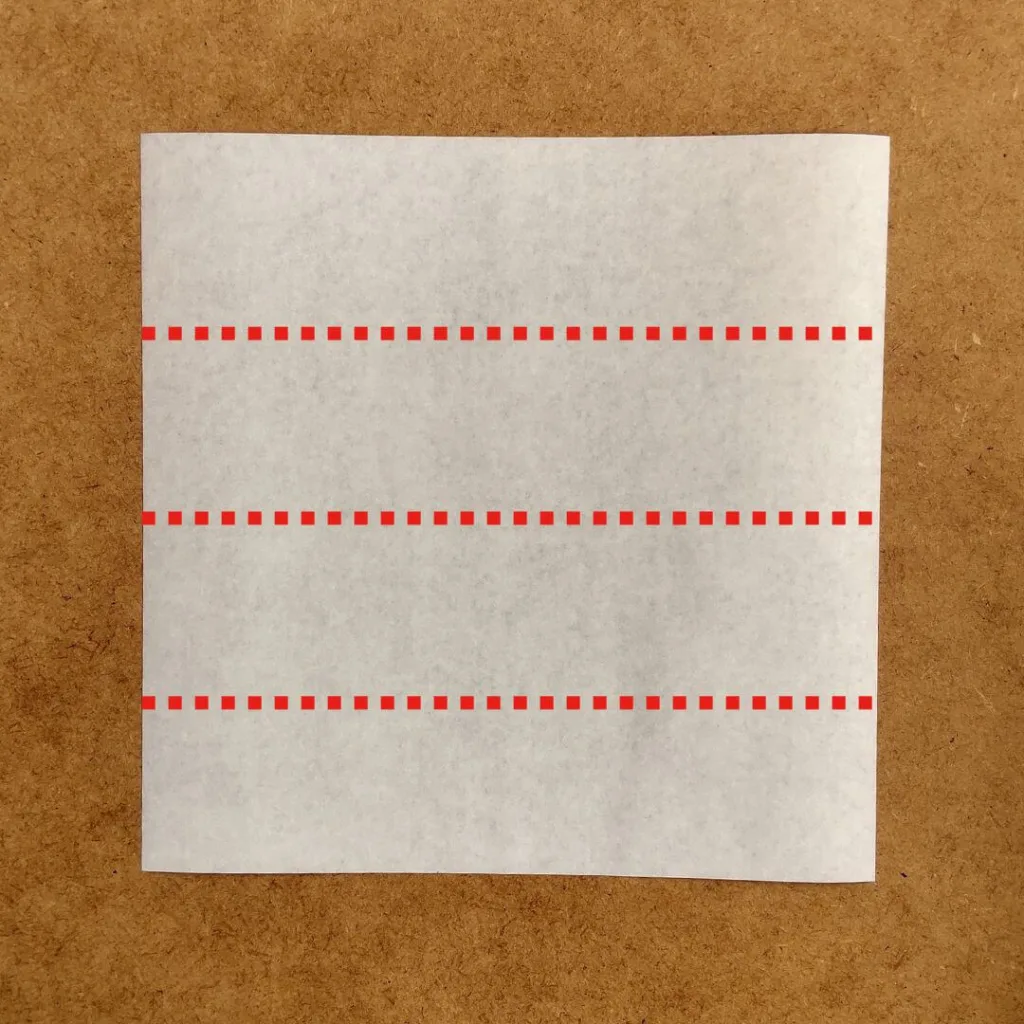

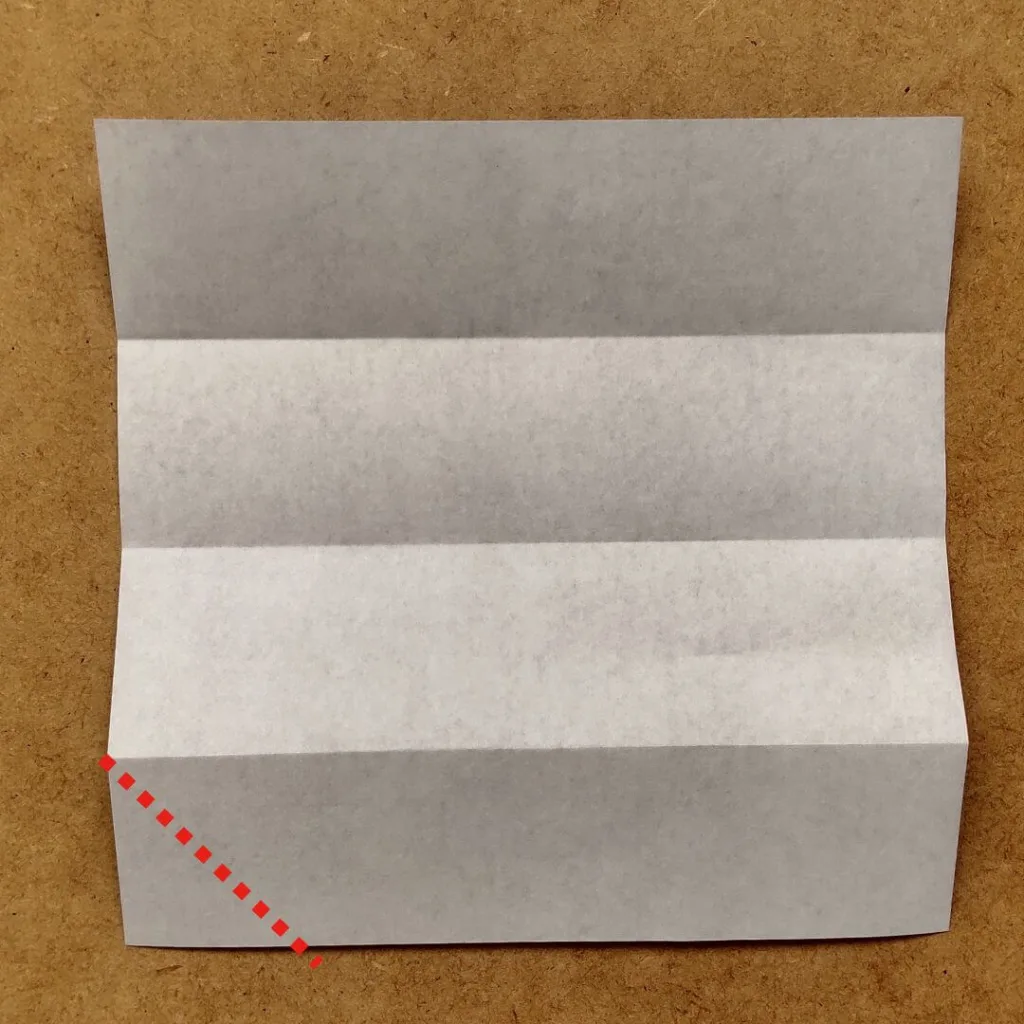

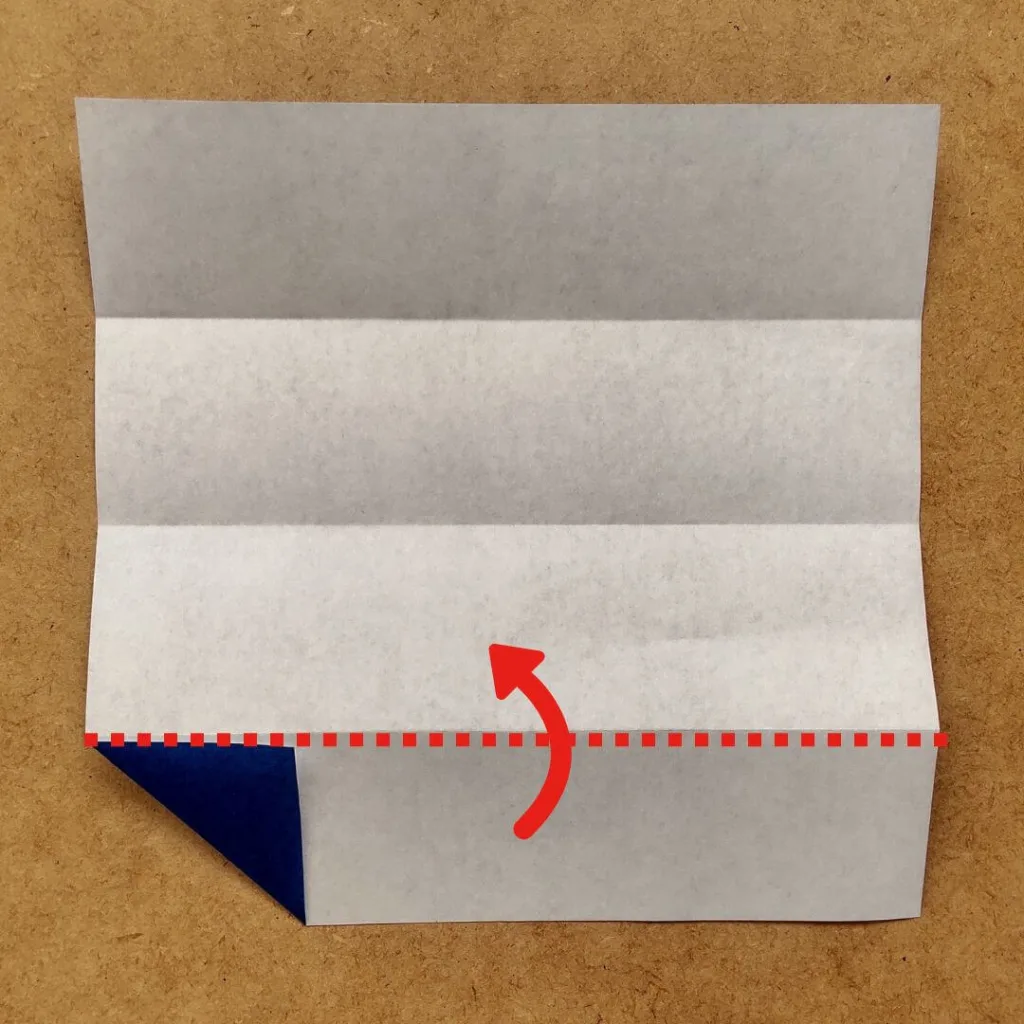

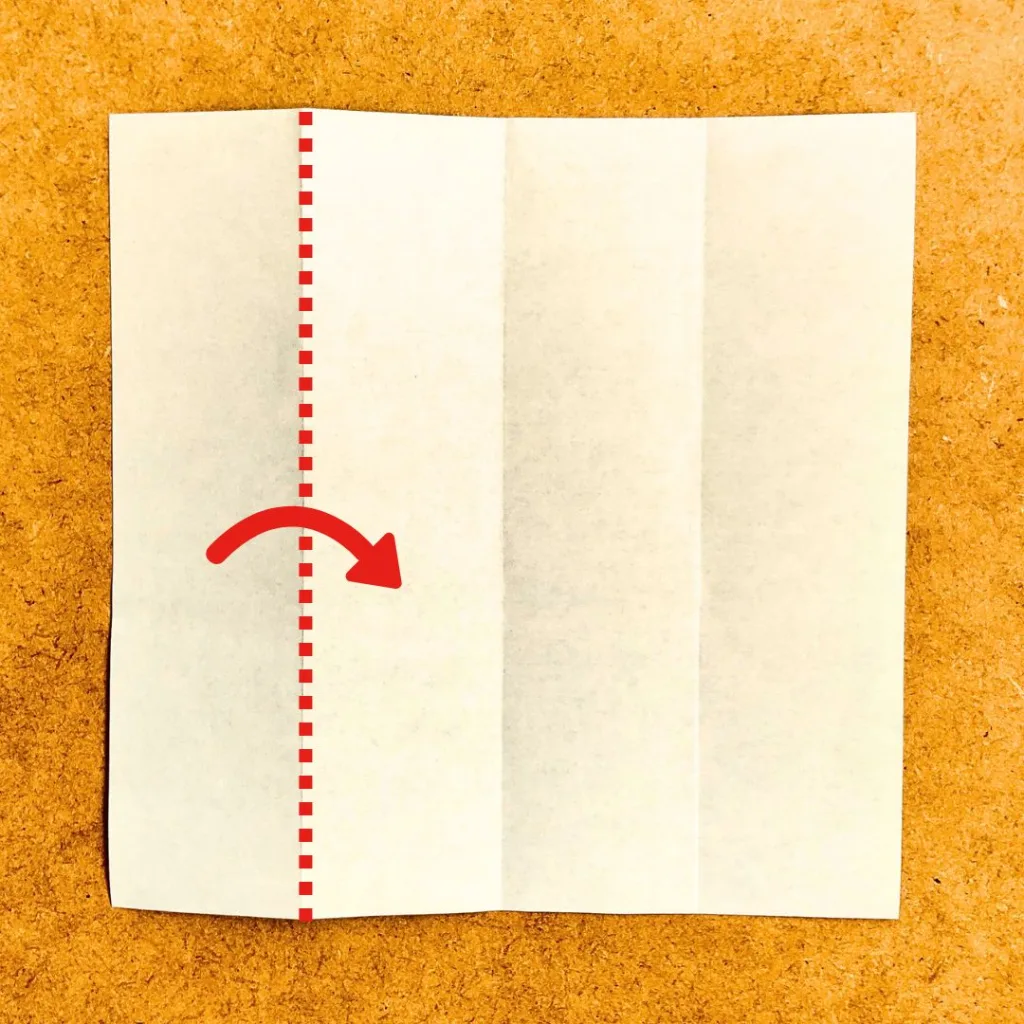

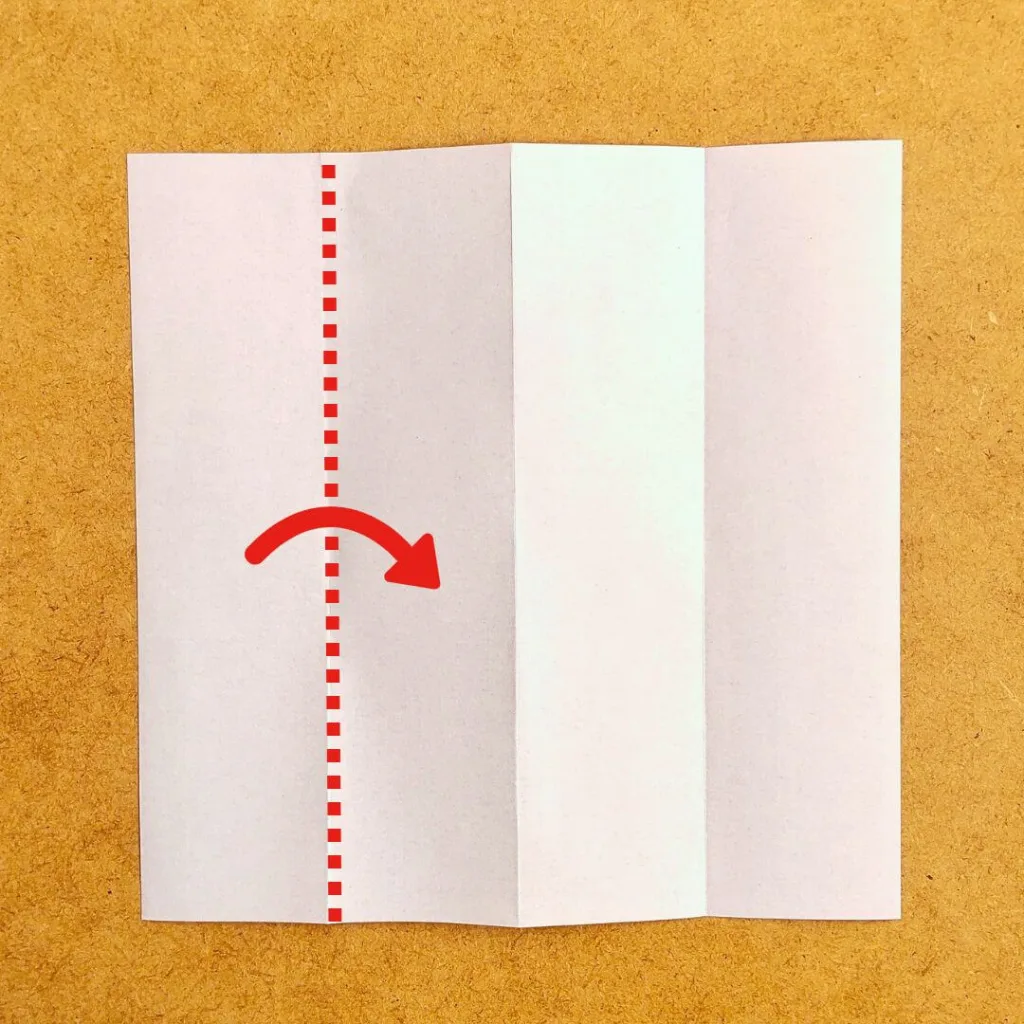

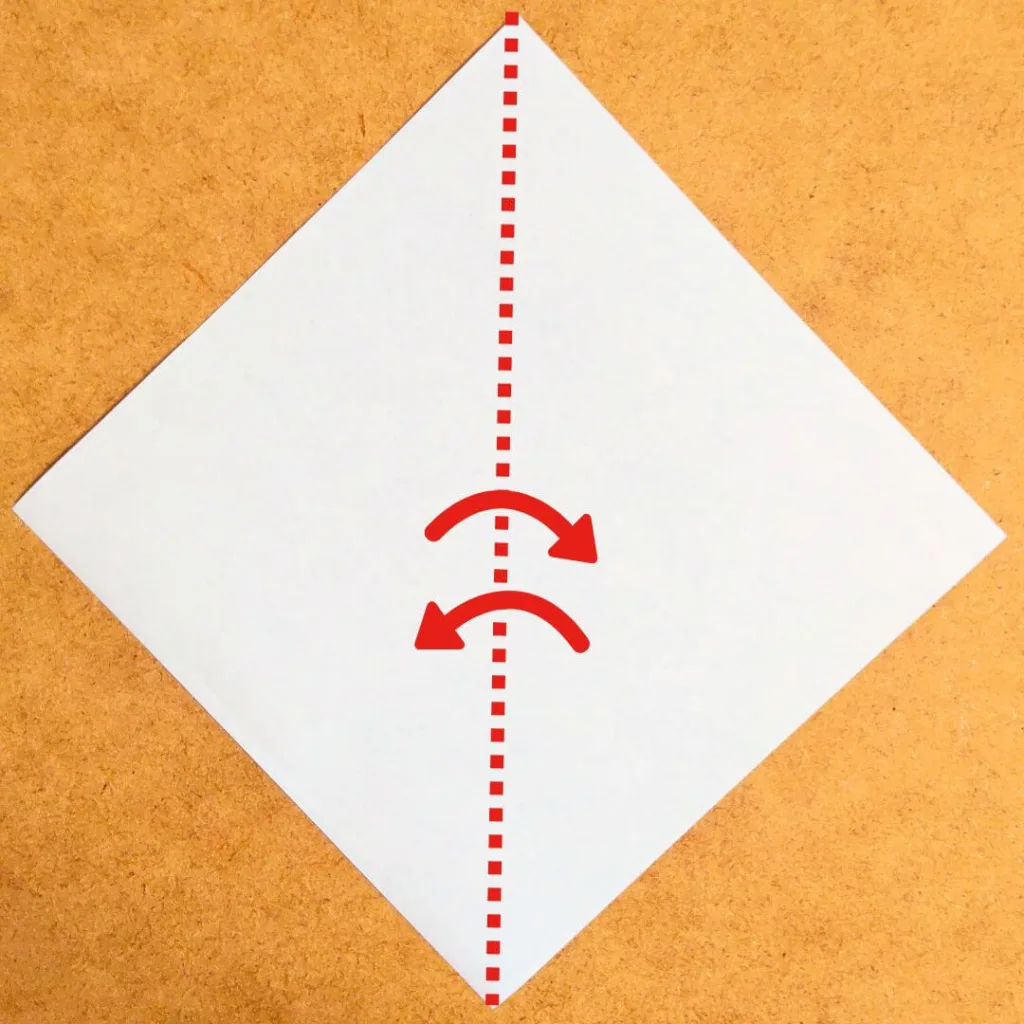

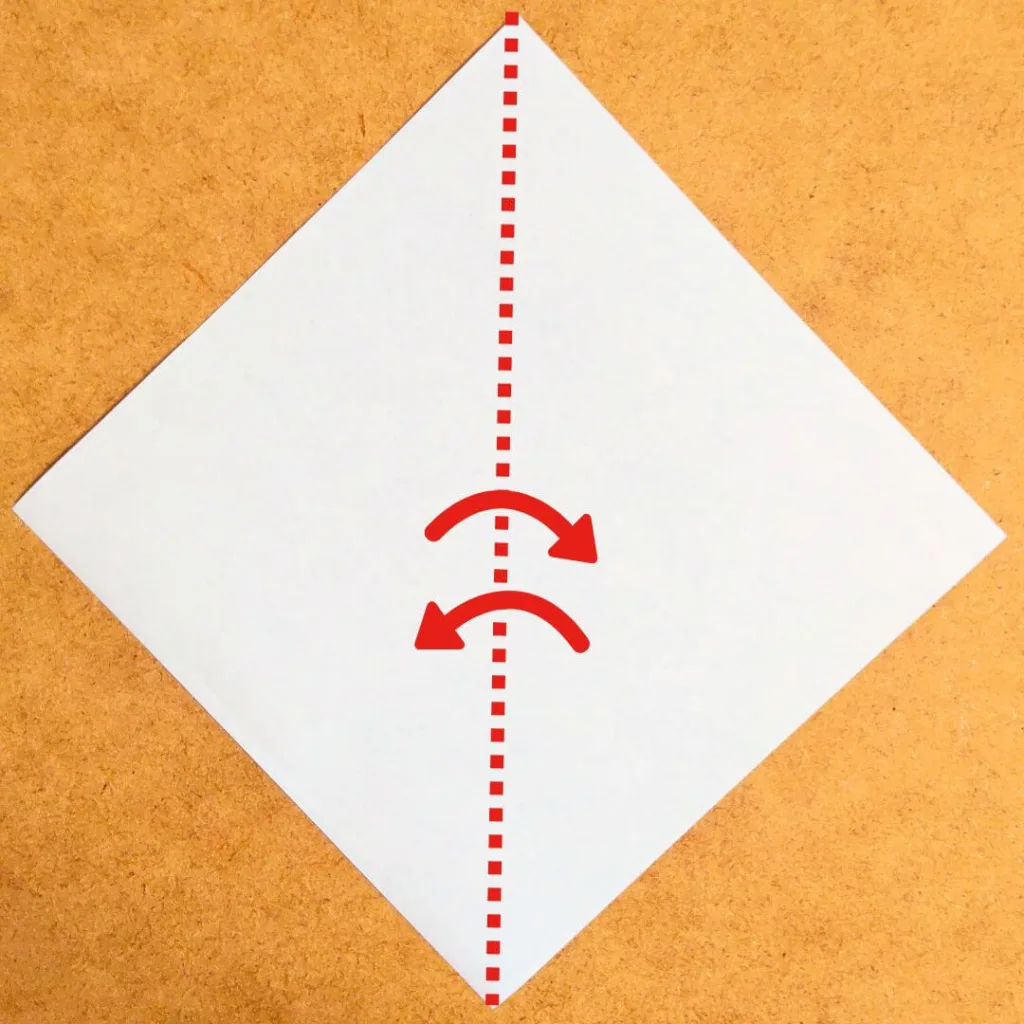

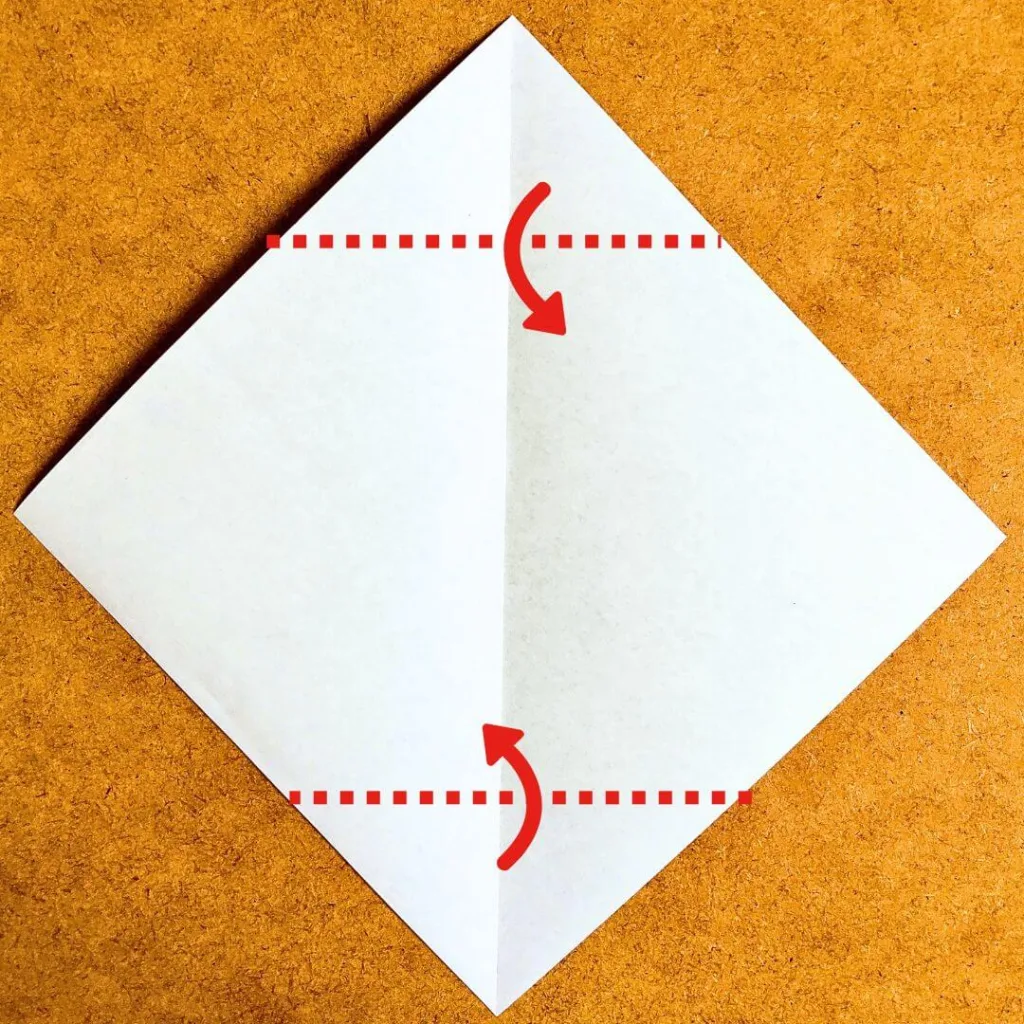

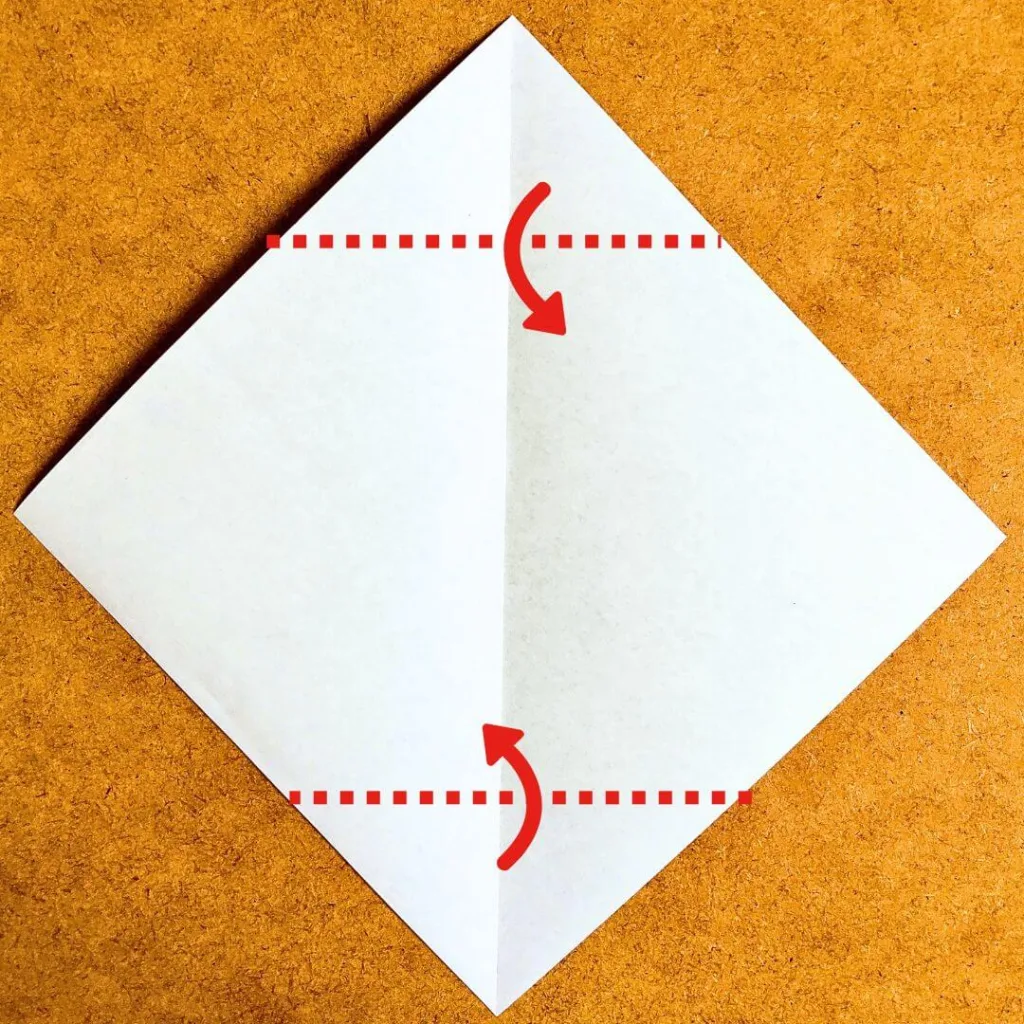

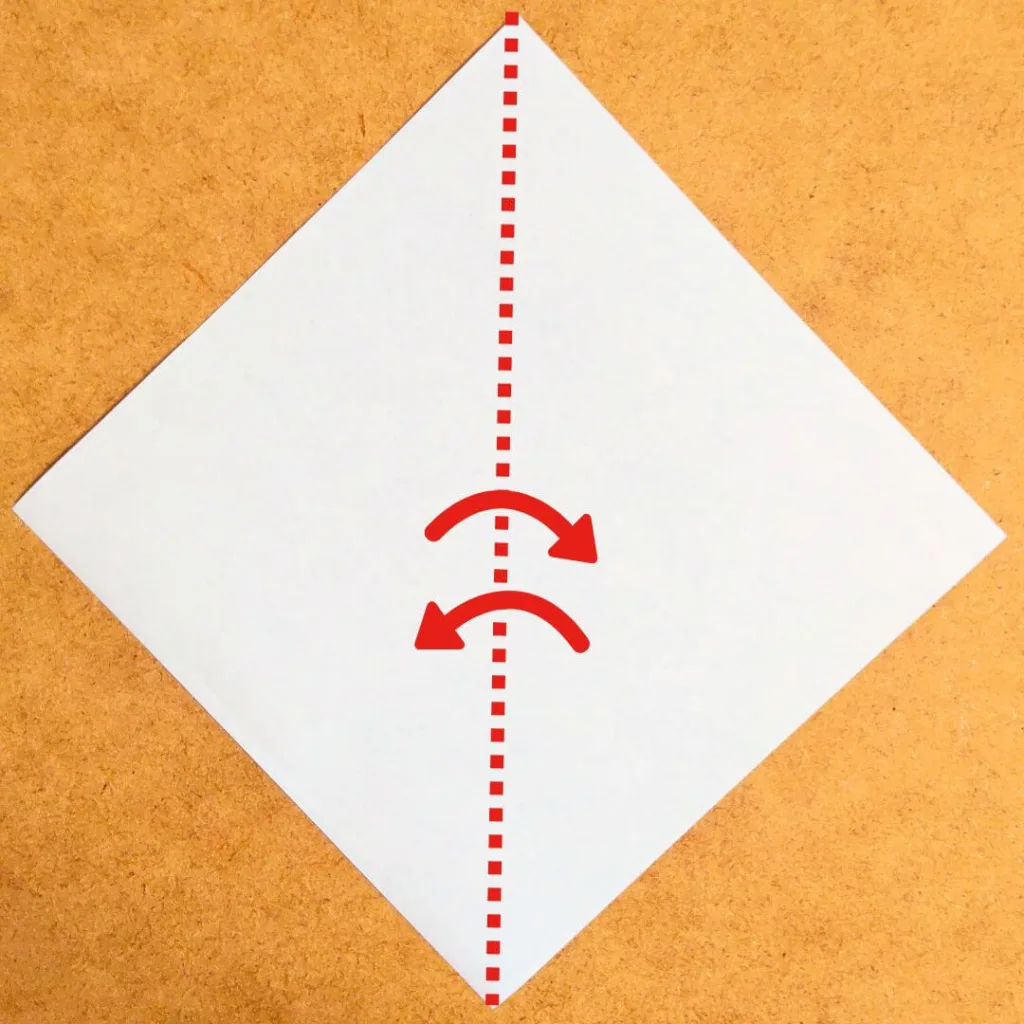

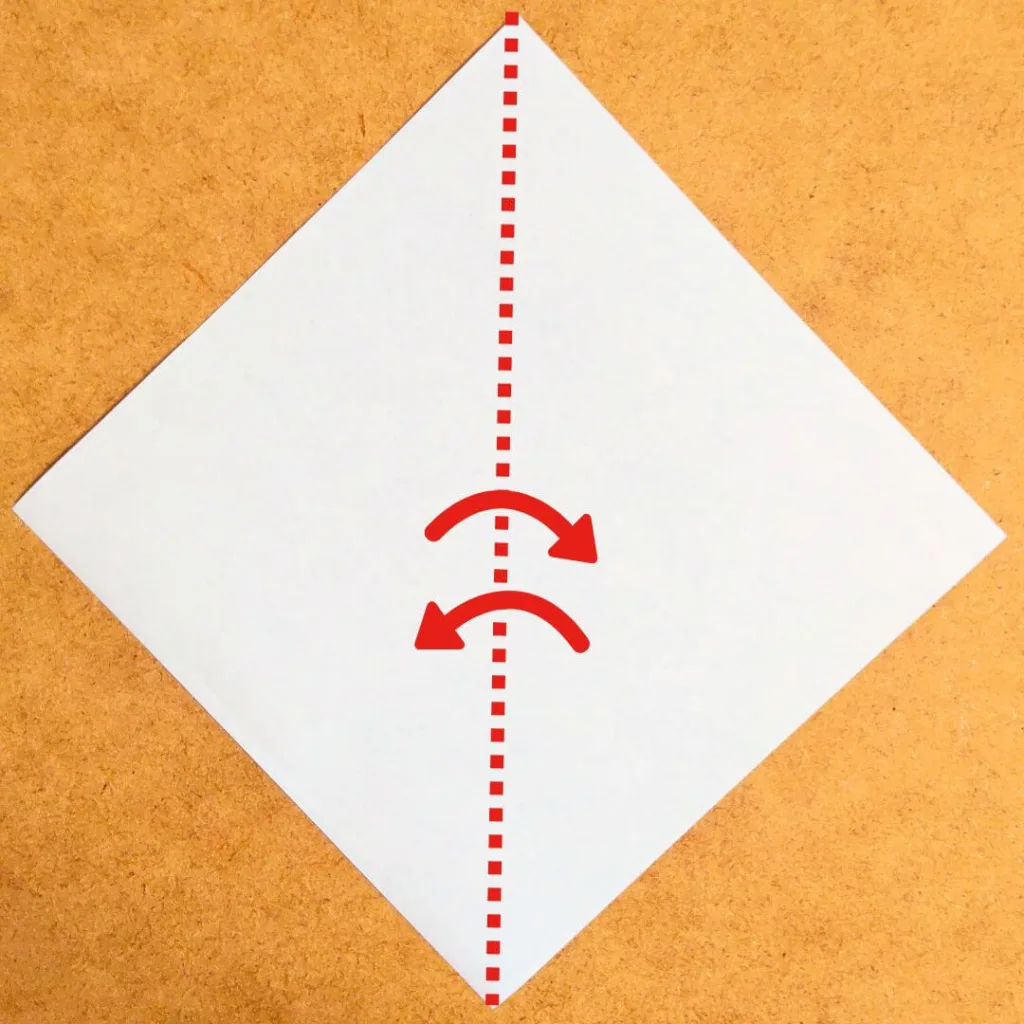

まず、折り紙を同じ方向に4等分に折り目をつけます。

それから、一番下の段の左端を三角に折ります。

下の段を内側に折ります。

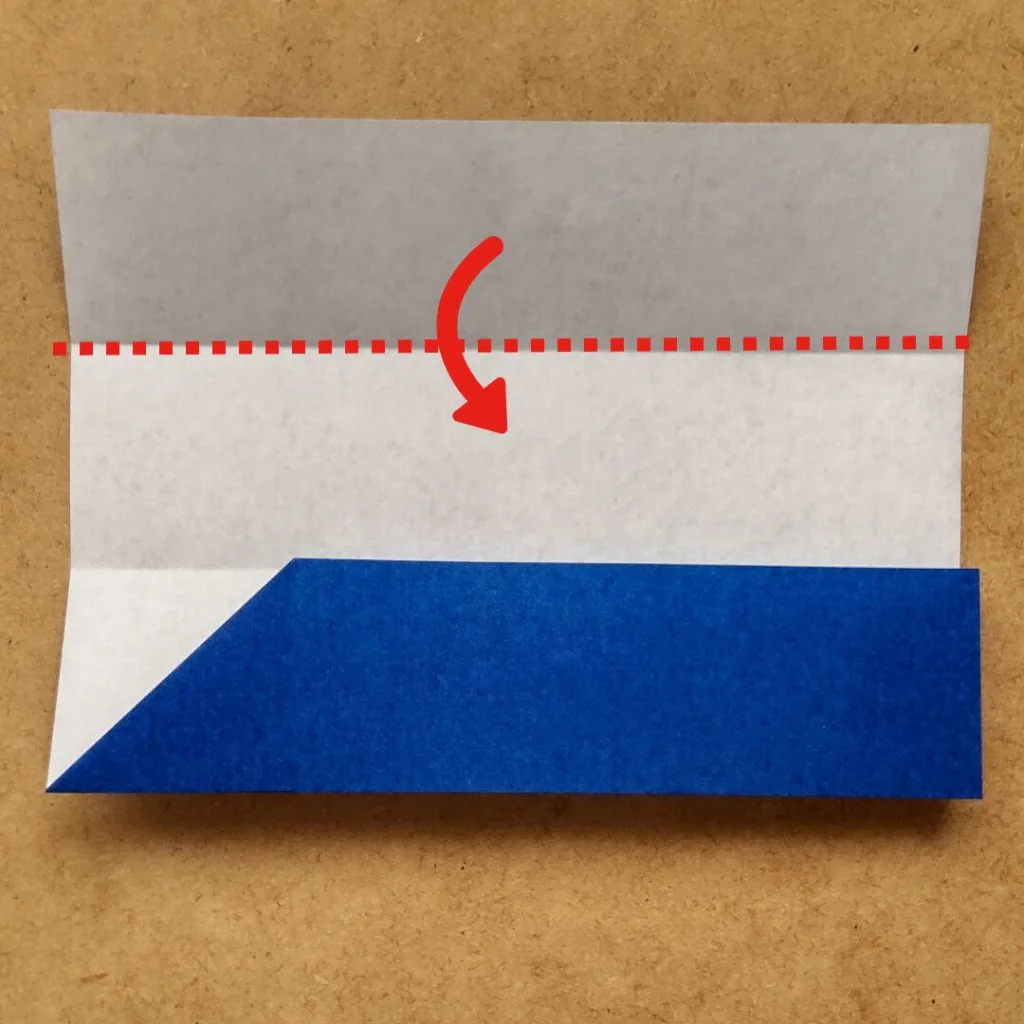

つぎに上の段を折ります。

では、上の段の左端を三角にしましょう。

三角に折ったら、半分にぱたんと折り合わせます。

最後に、すそを折って出来上がりです。

少しあっけなくできたと思いますか。

でも、それでいいのです。

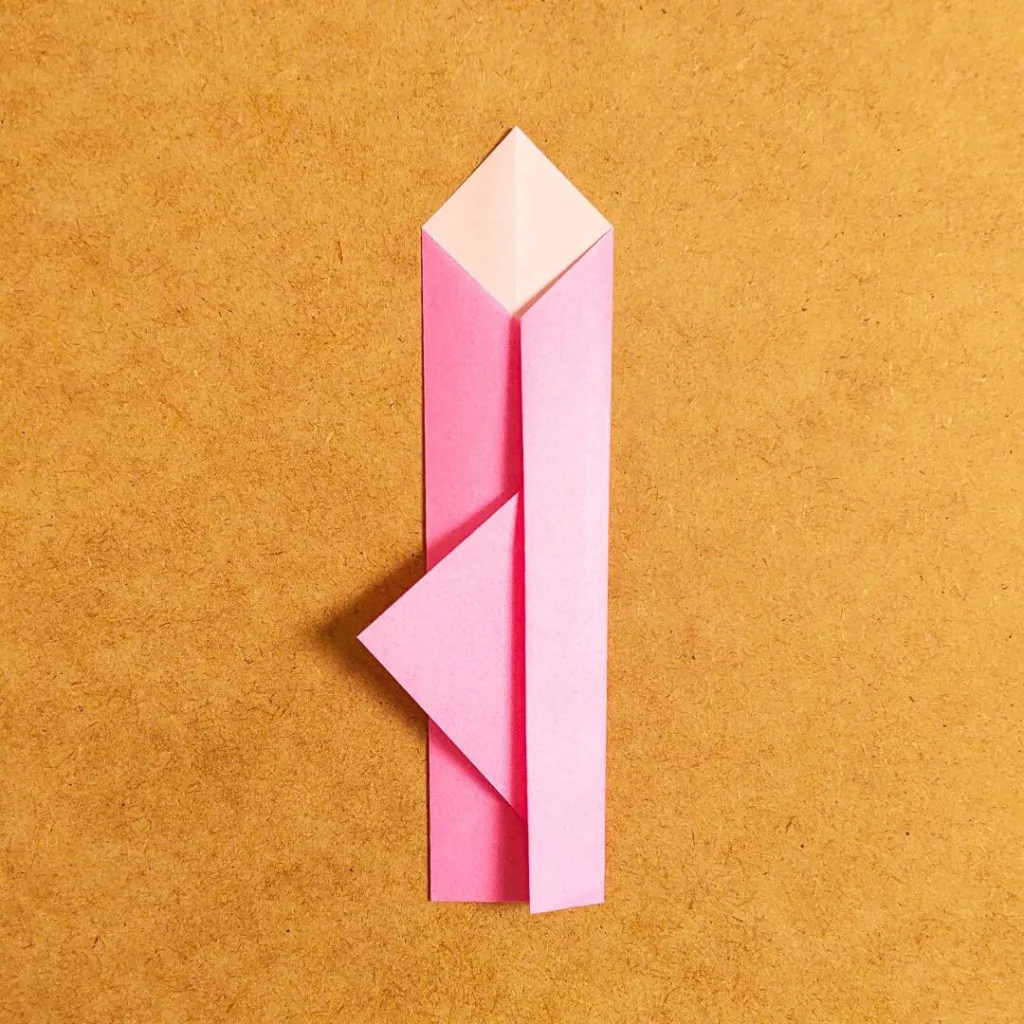

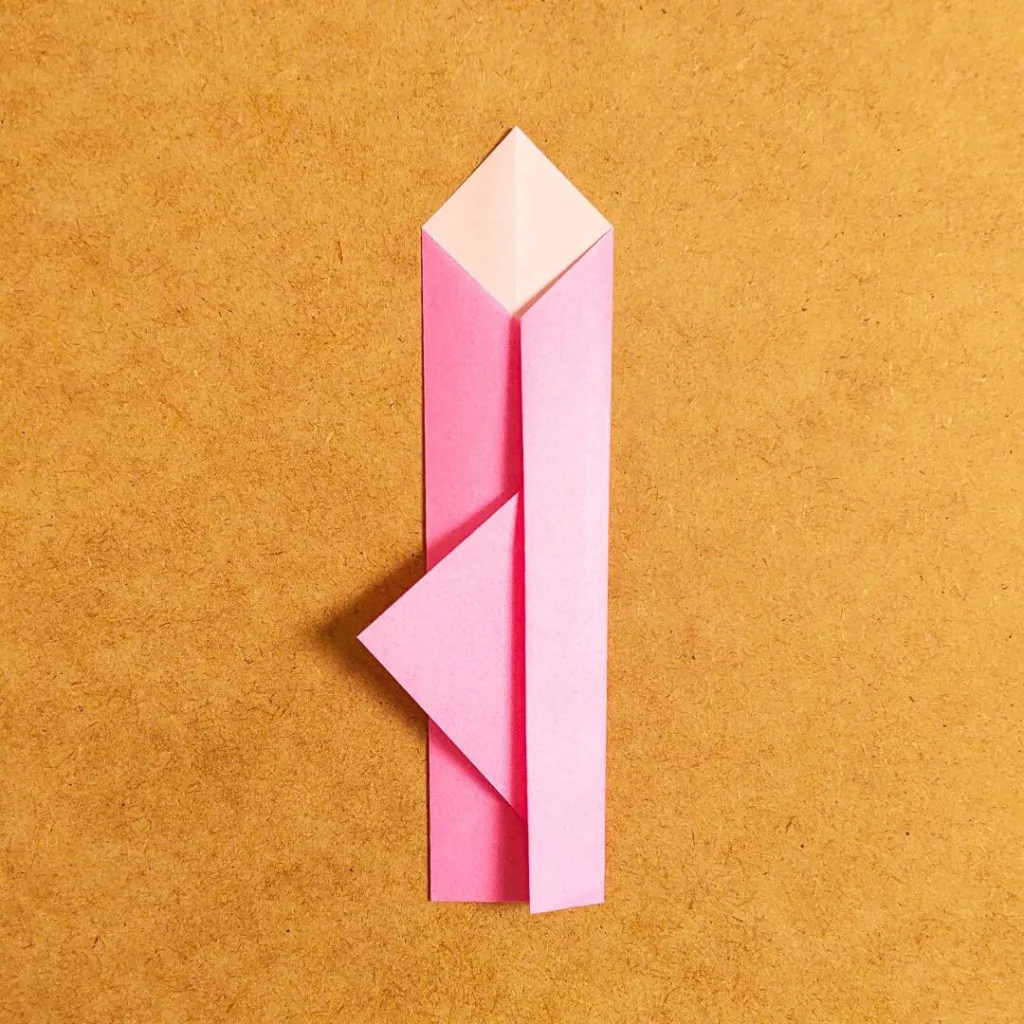

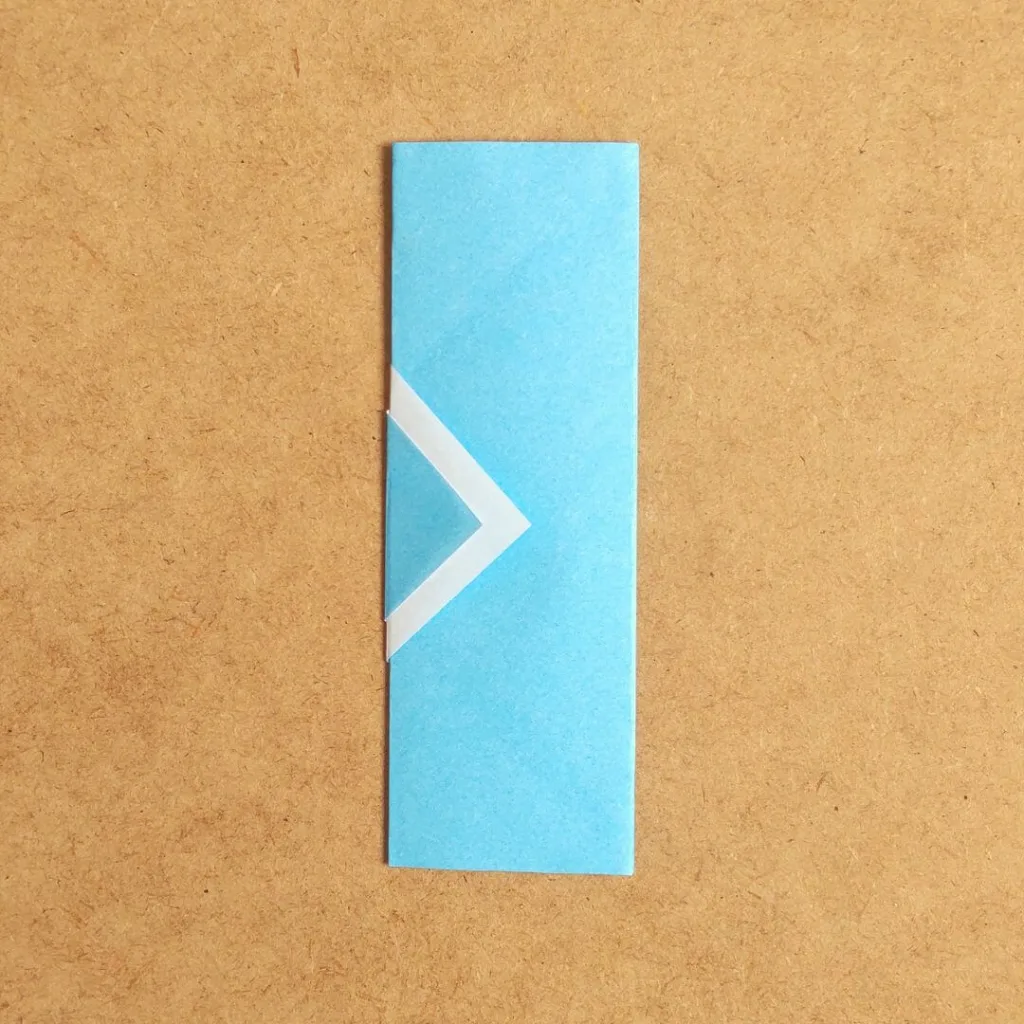

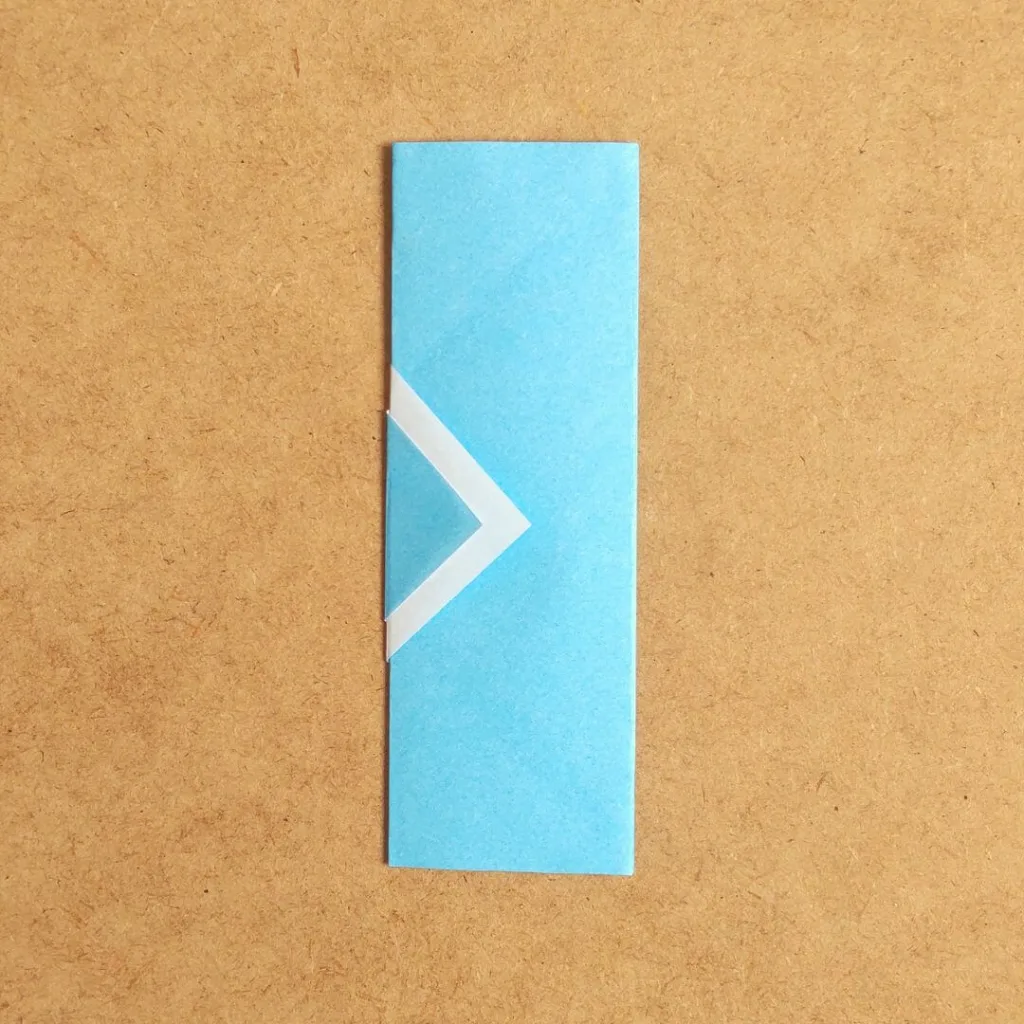

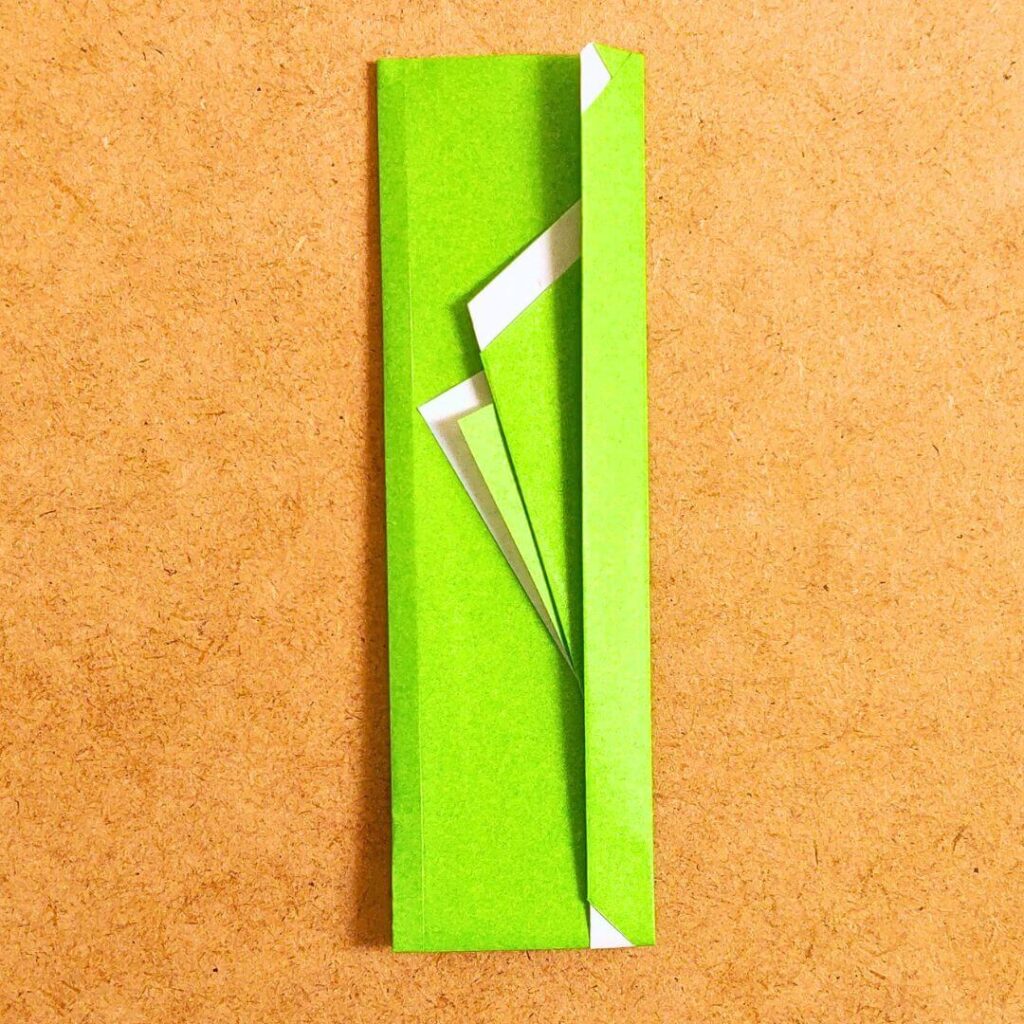

二つ目の箸袋

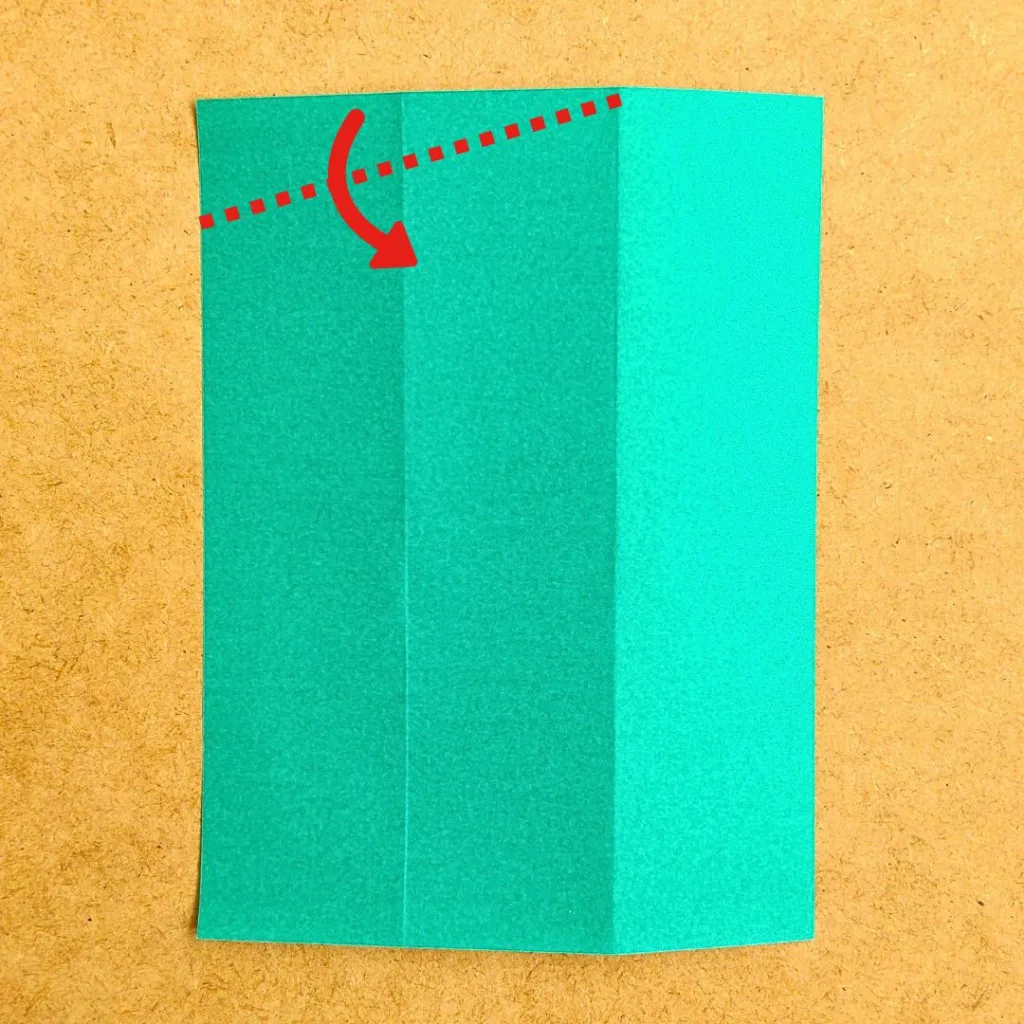

こちらも四つ折りから始まる箸袋です。

チラリとウラの色をのぞかせていきましょう。

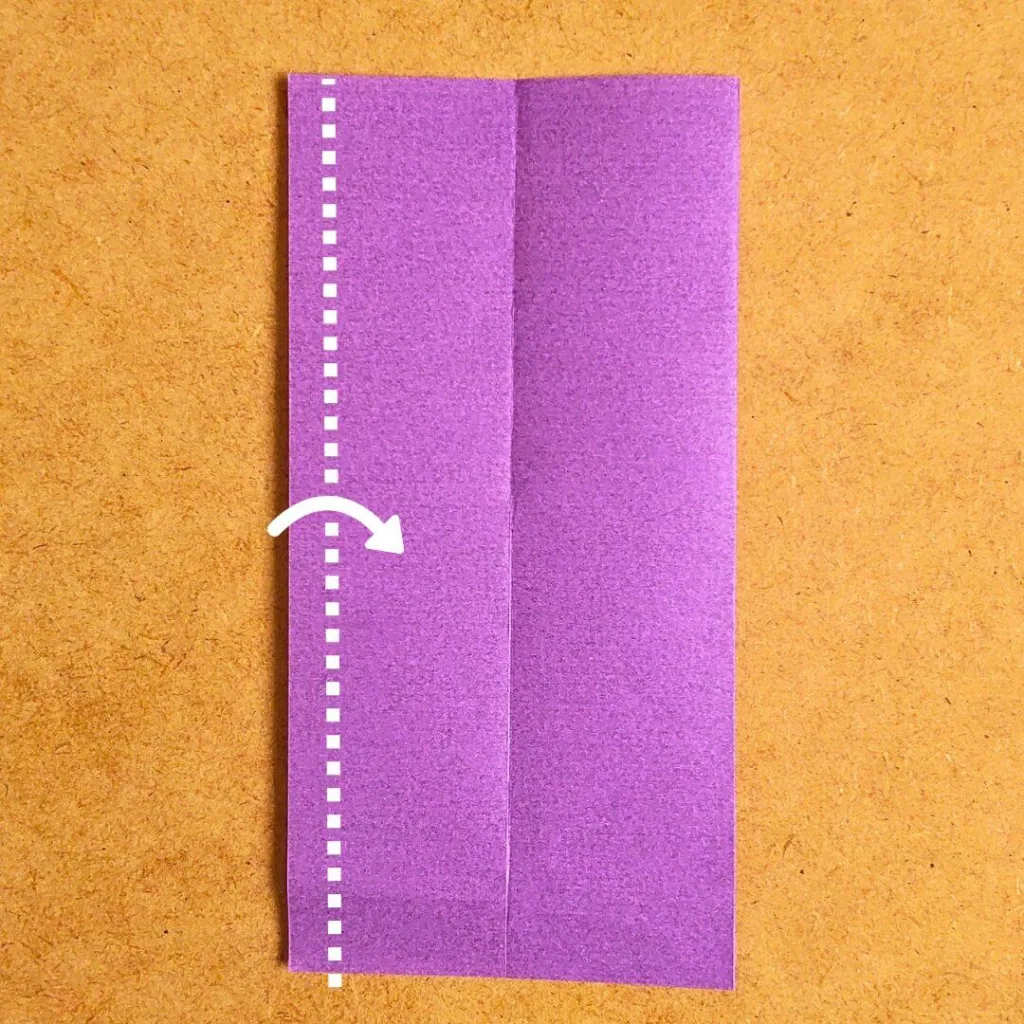

はじめははやり、同じ方向に四つ折りから始まります。

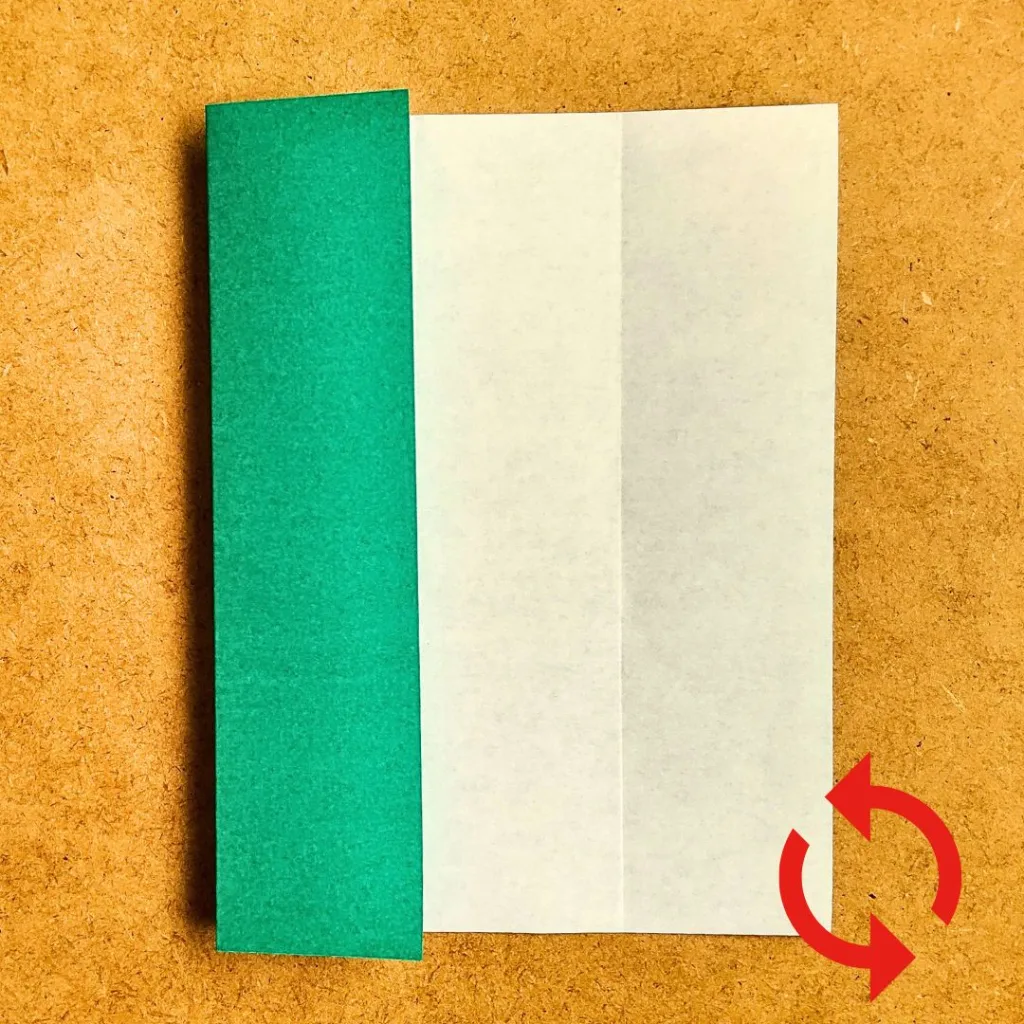

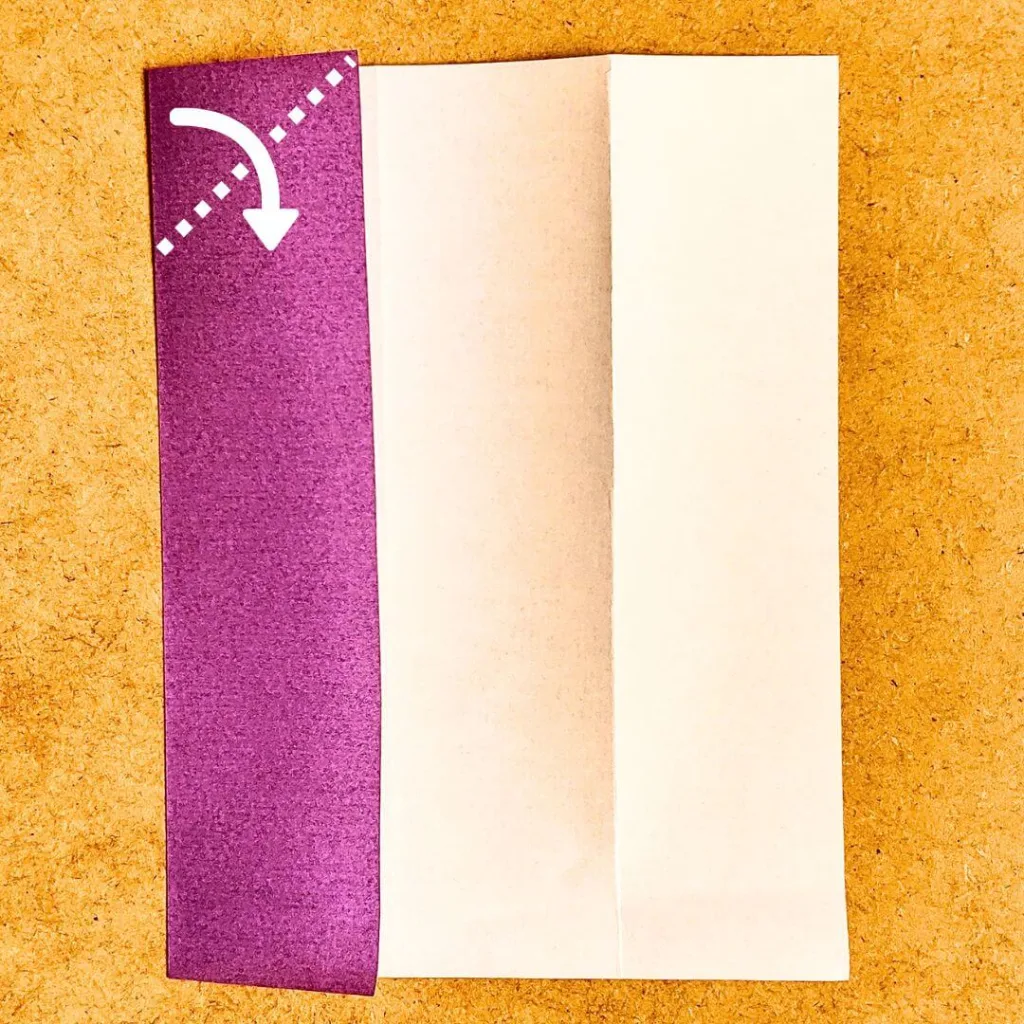

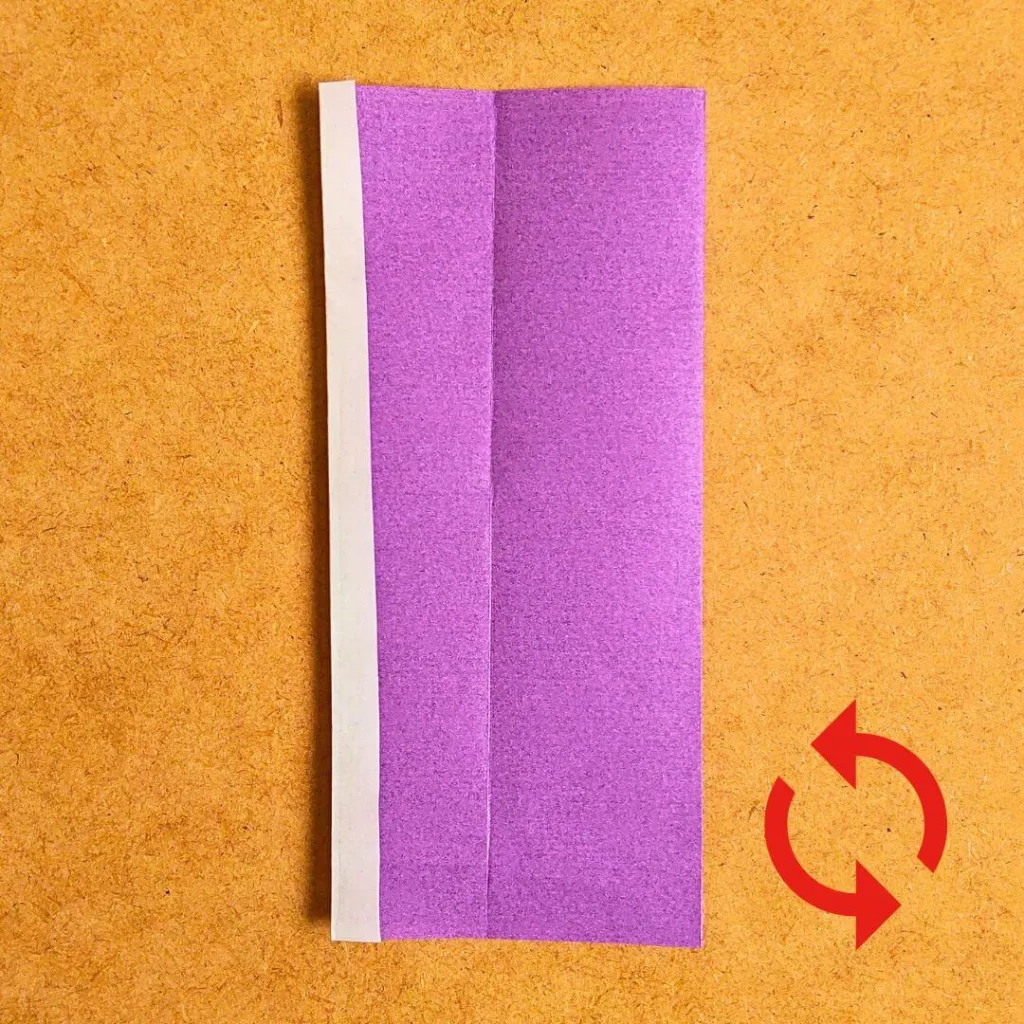

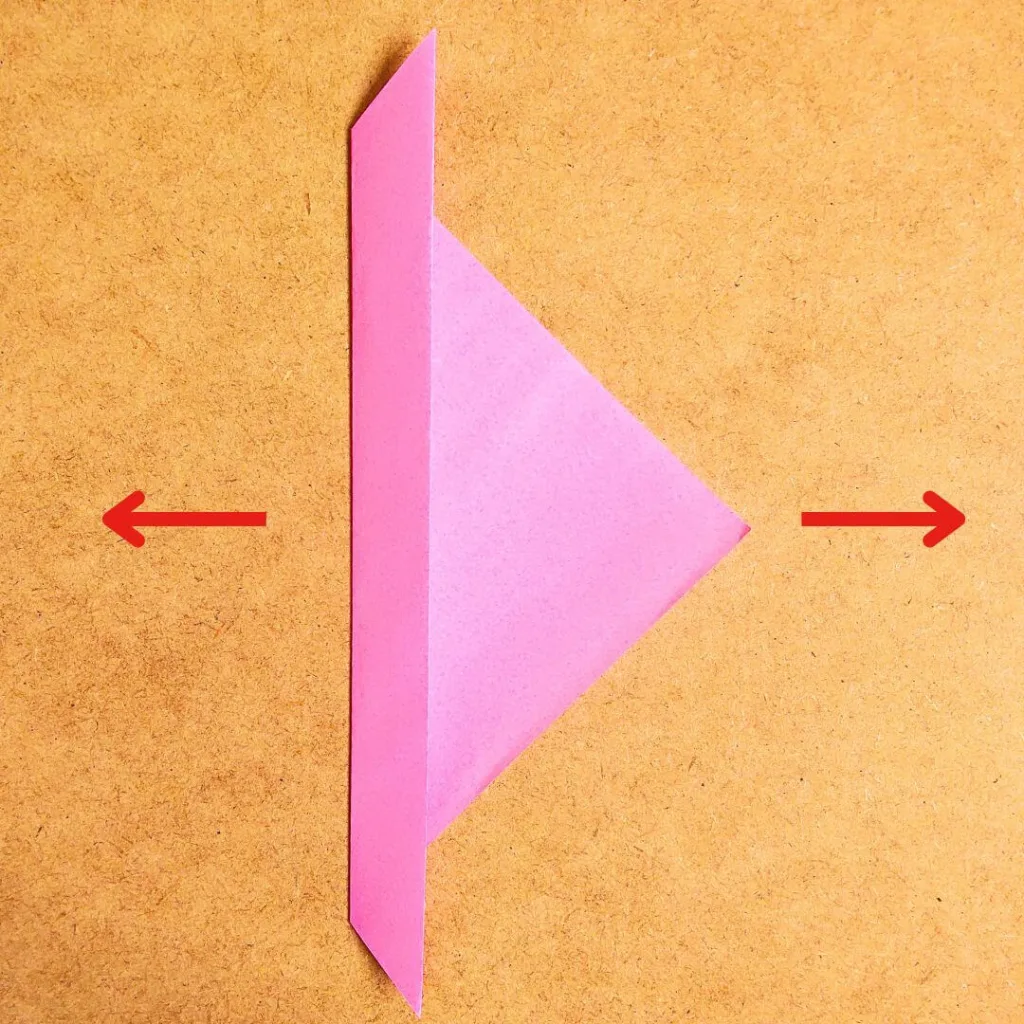

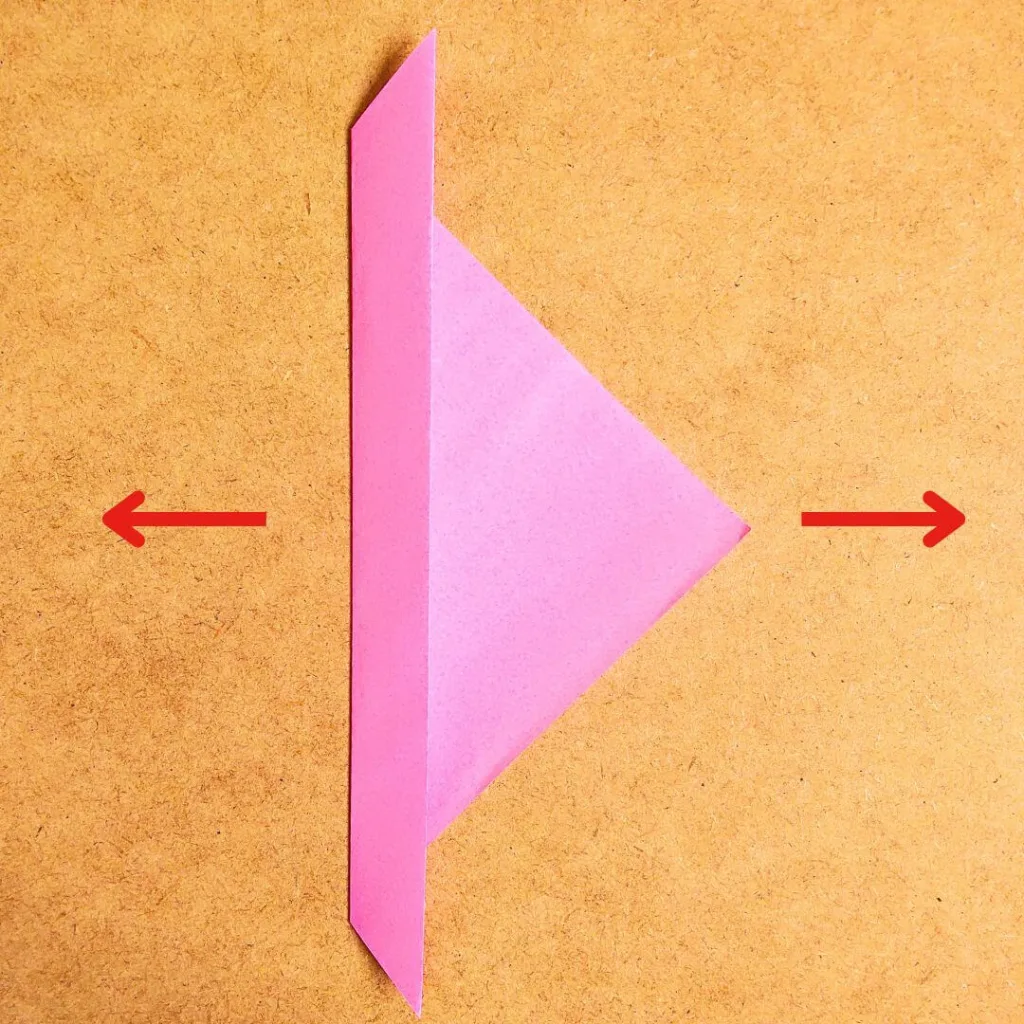

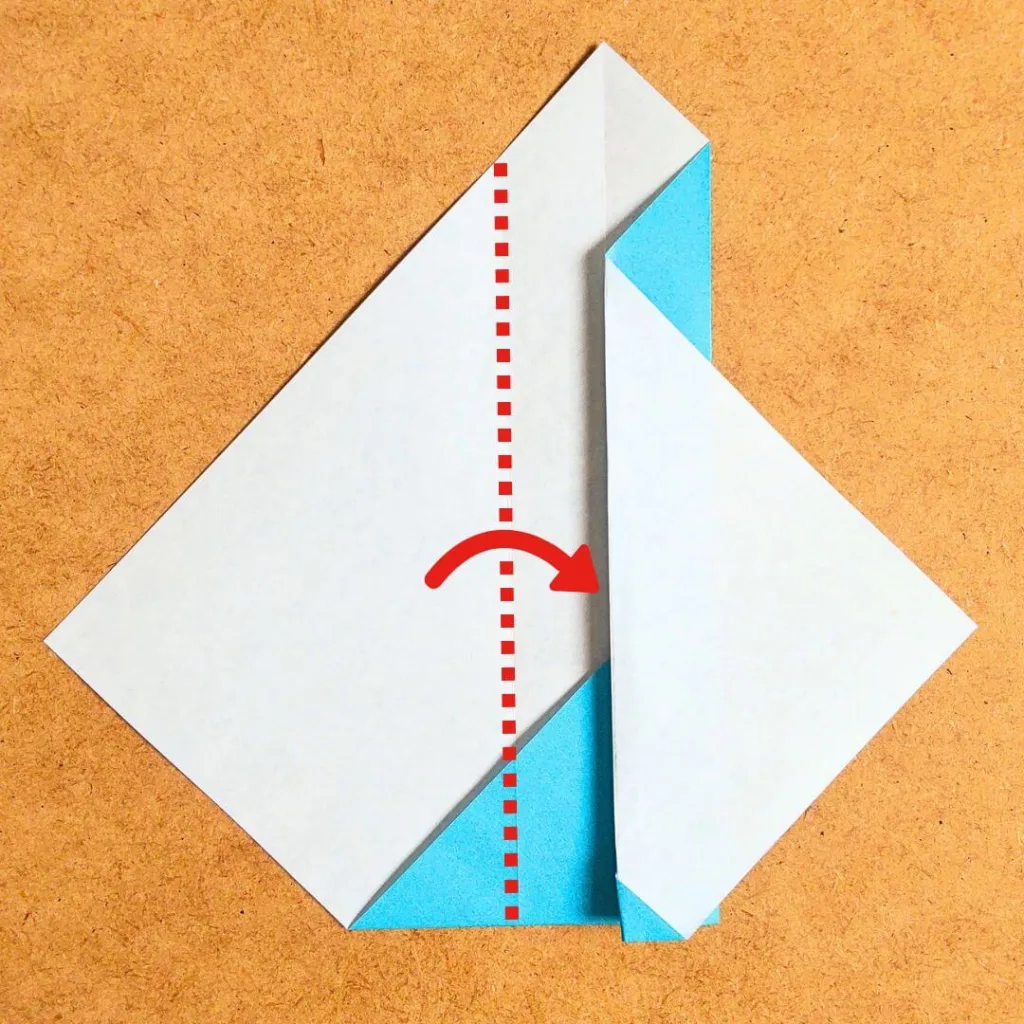

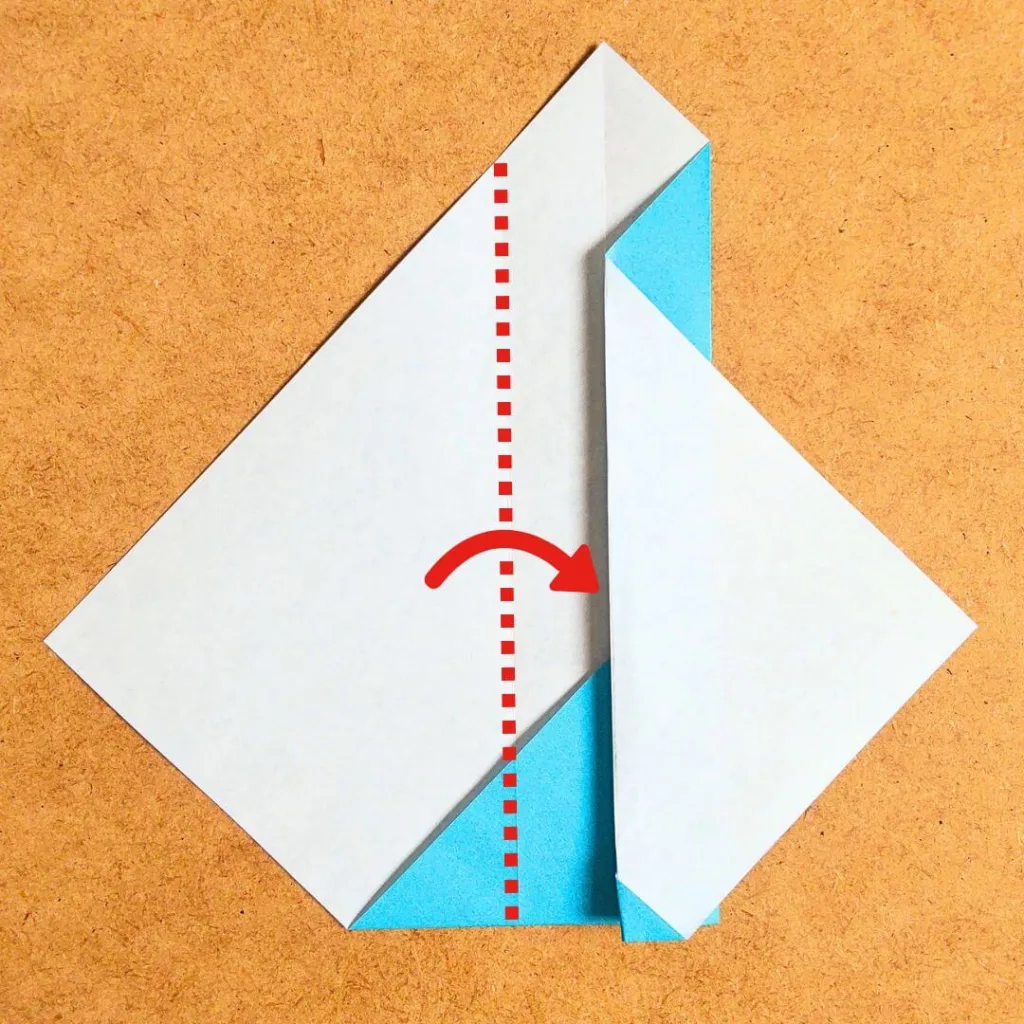

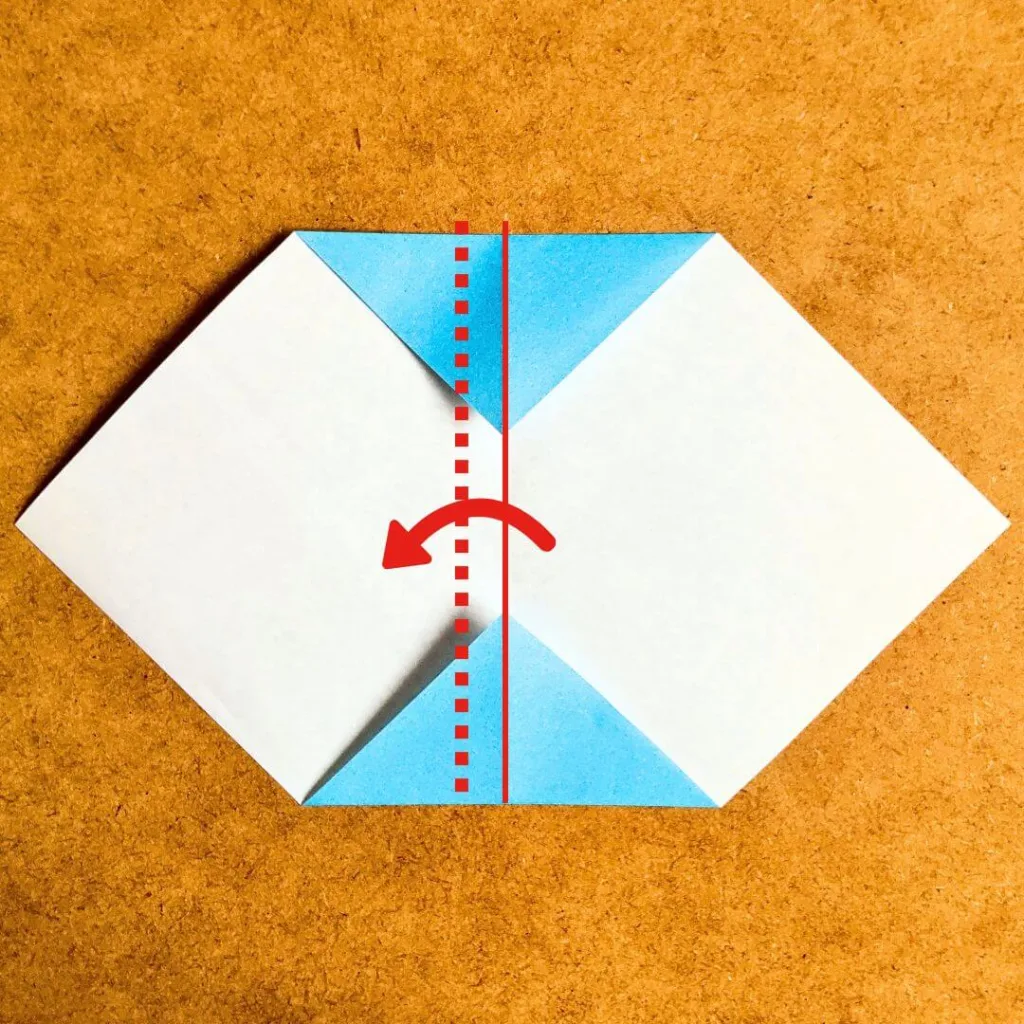

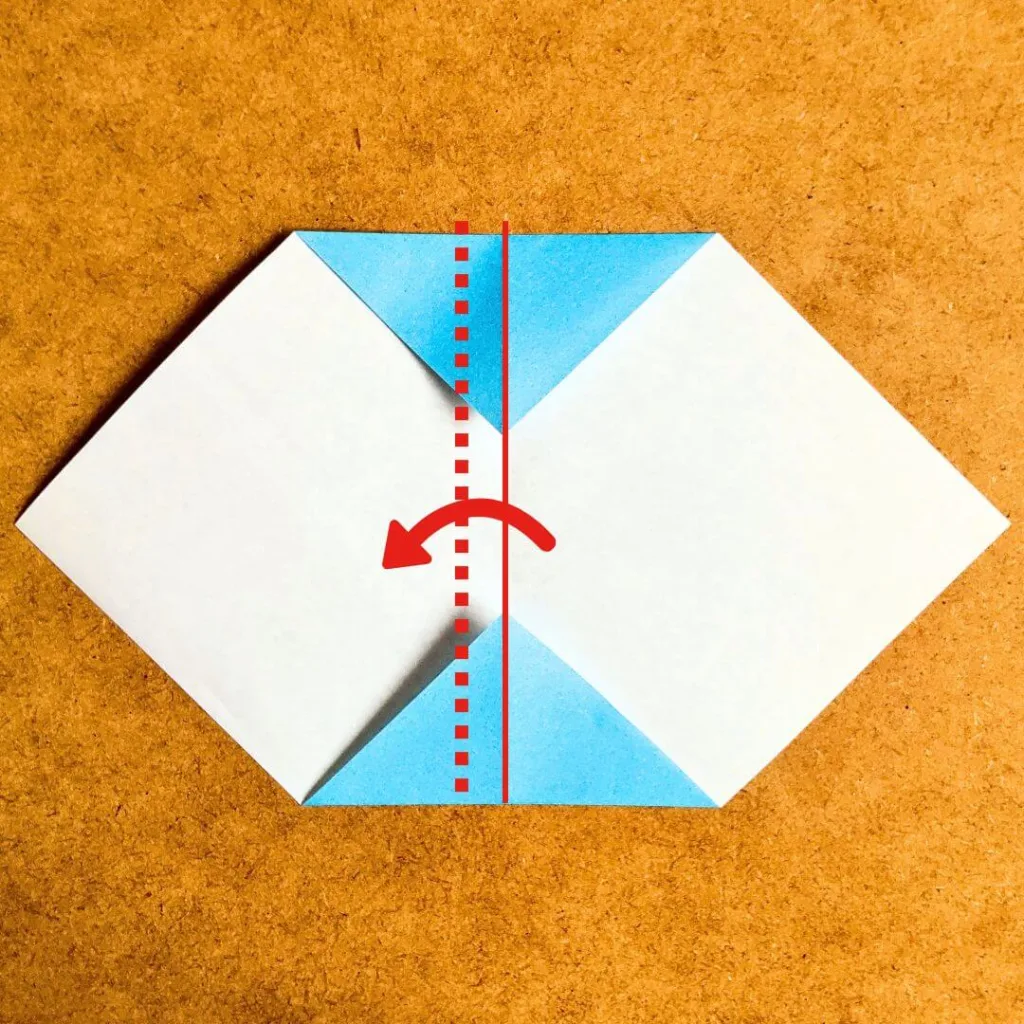

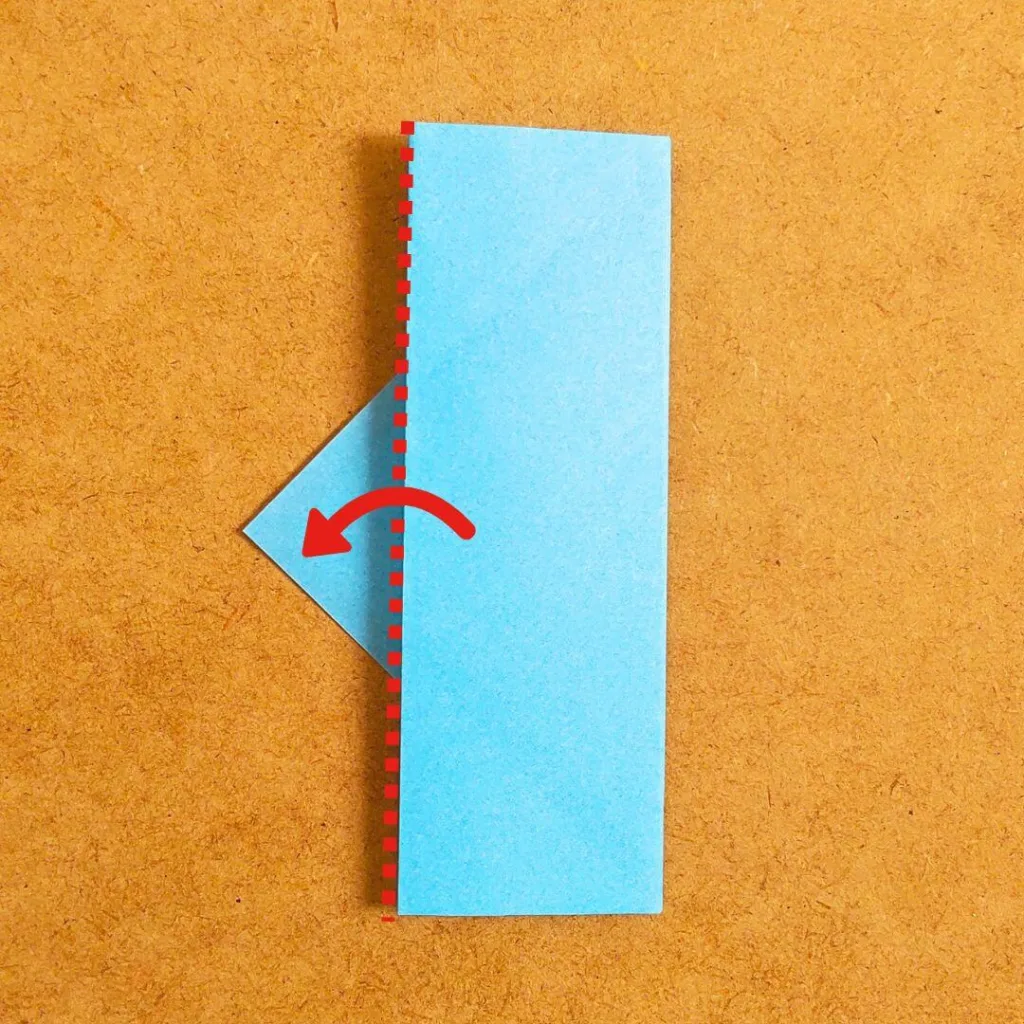

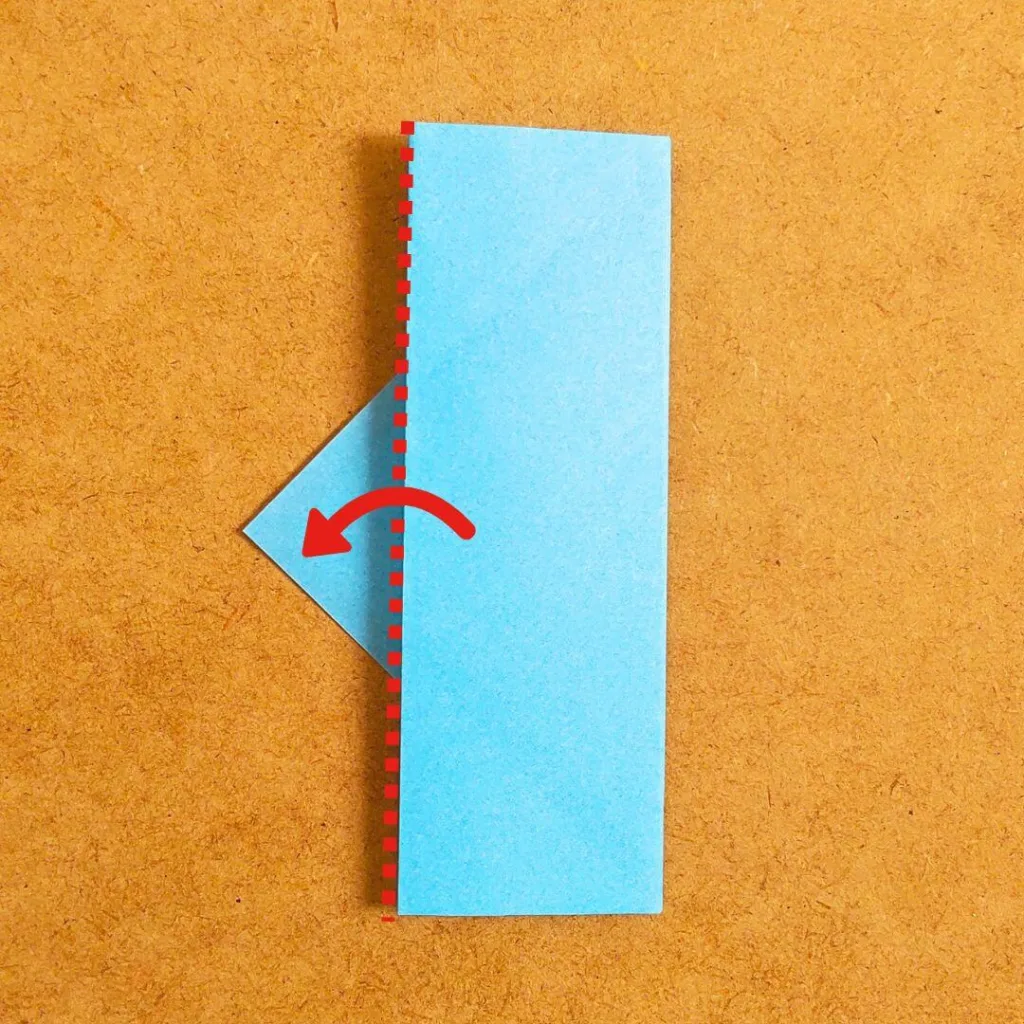

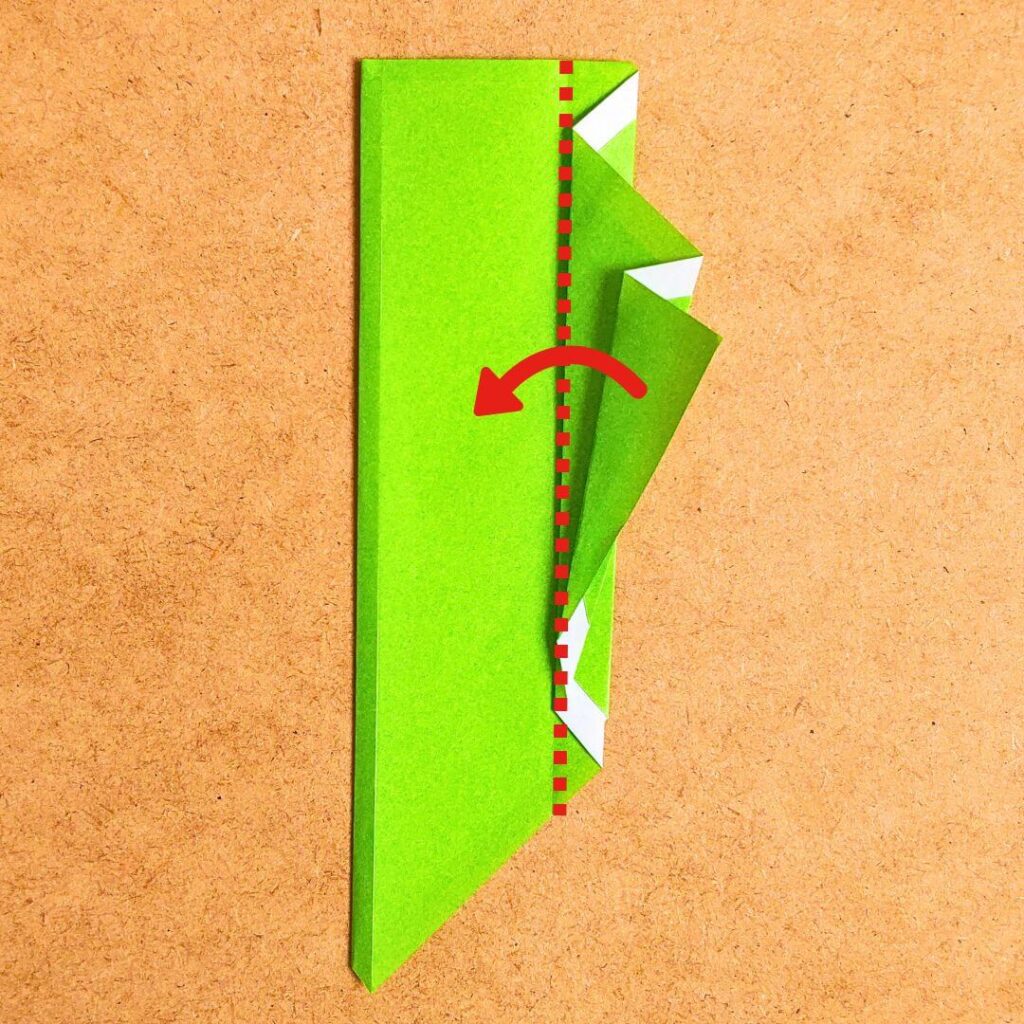

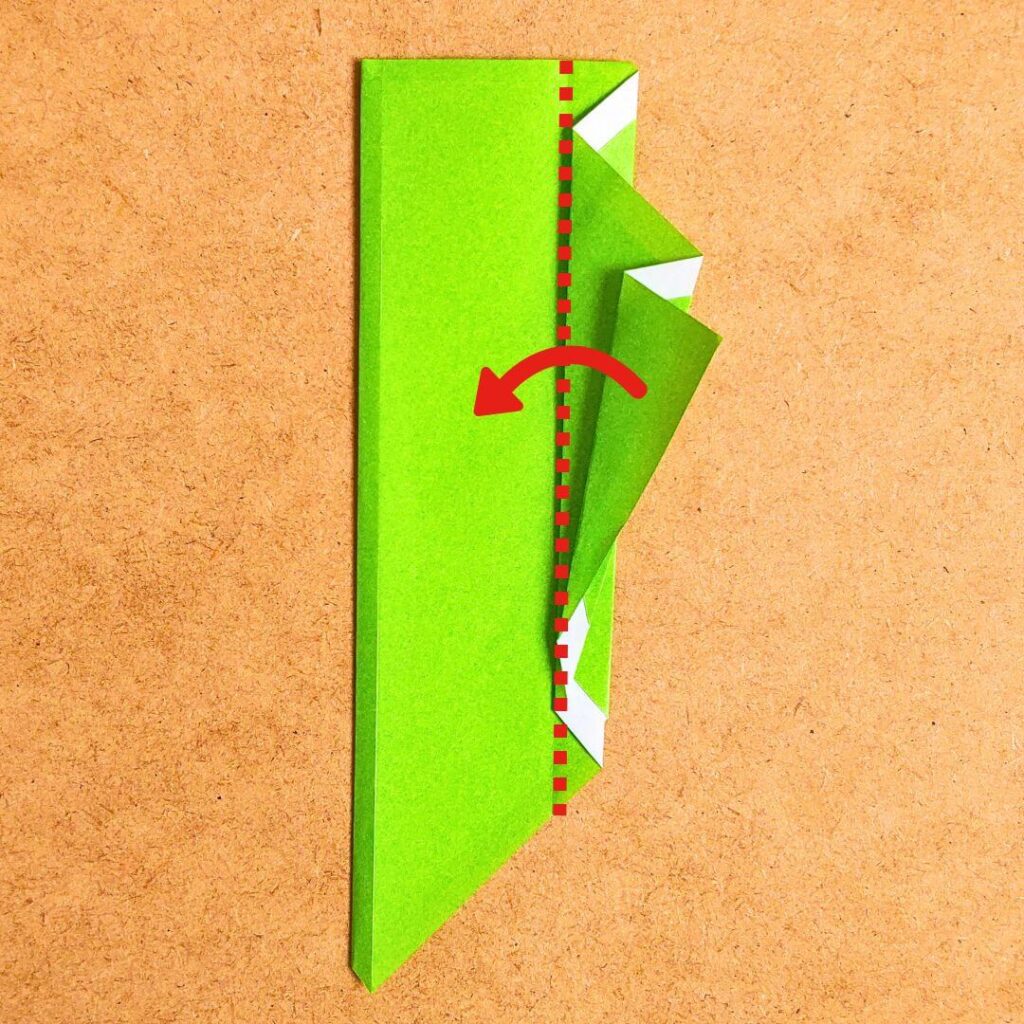

そして、左側を折ってひっくり返します。

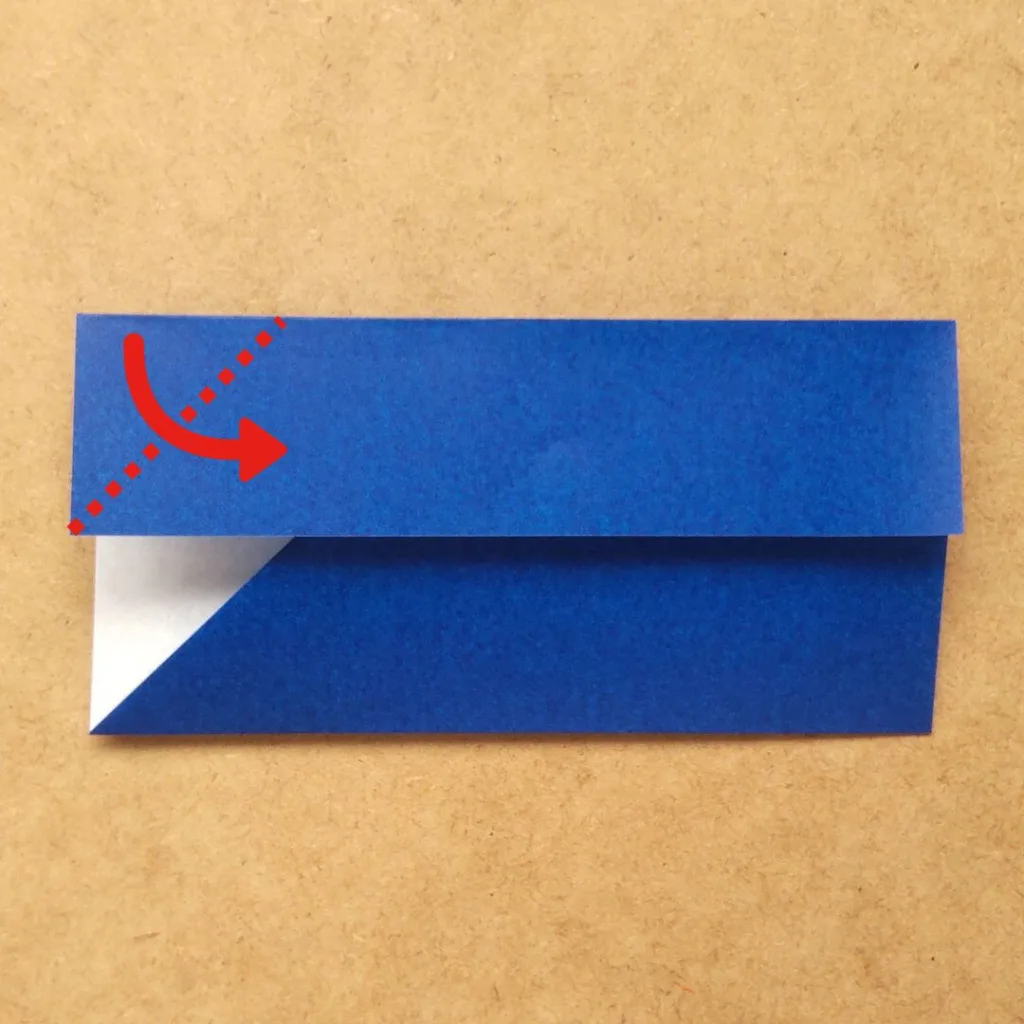

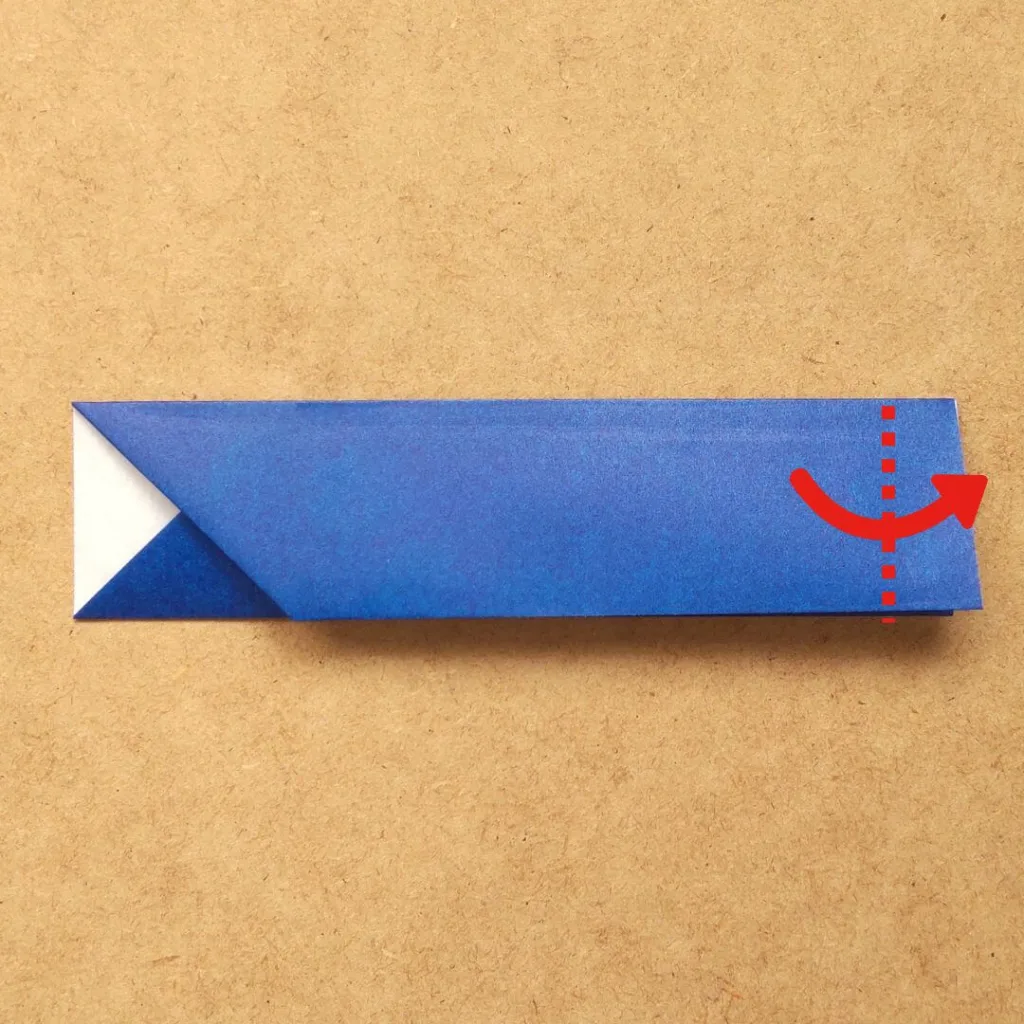

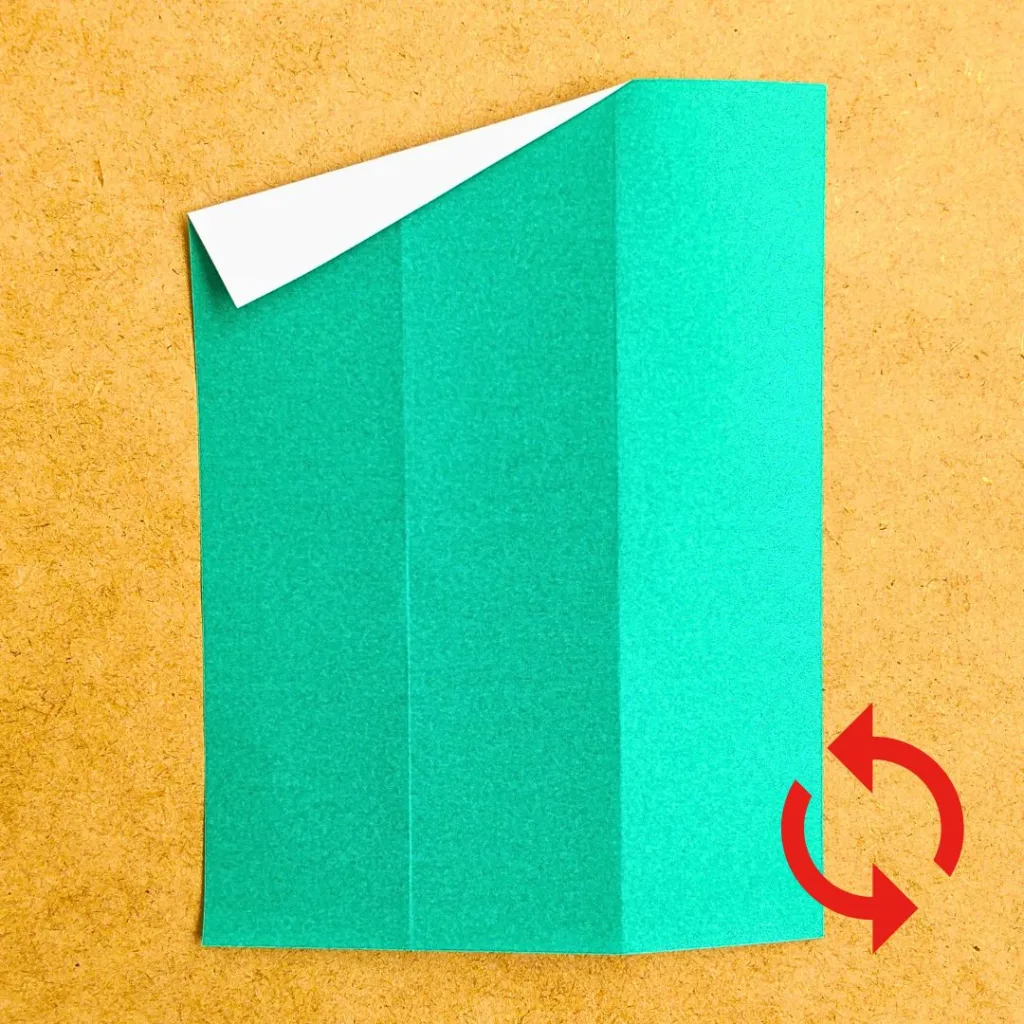

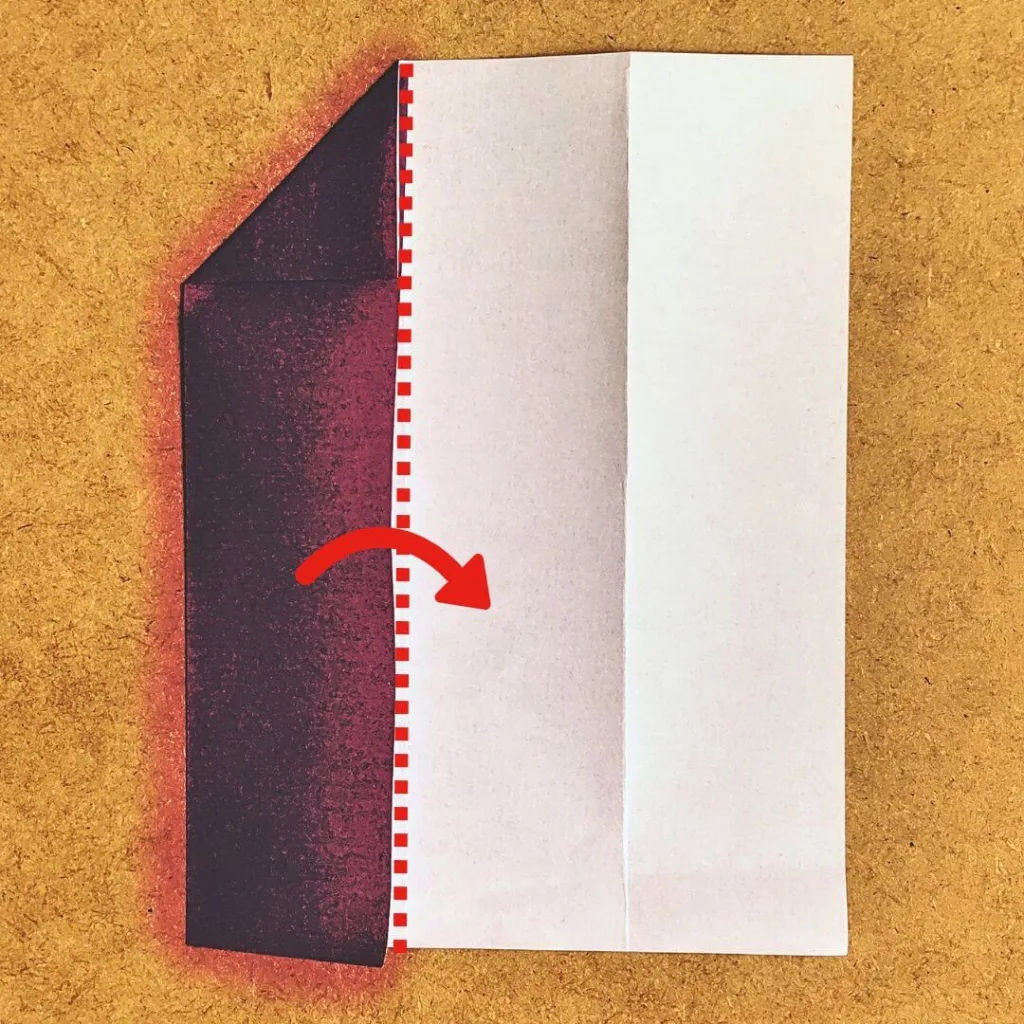

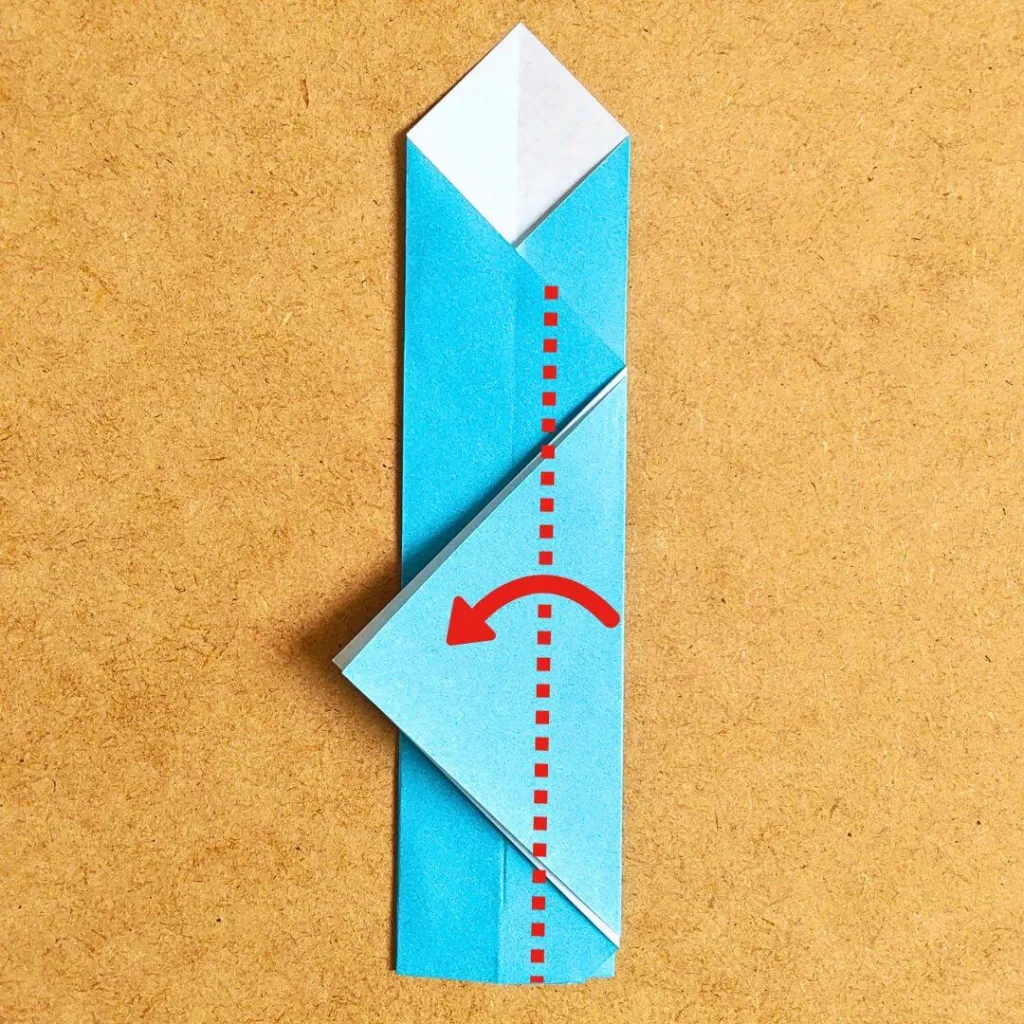

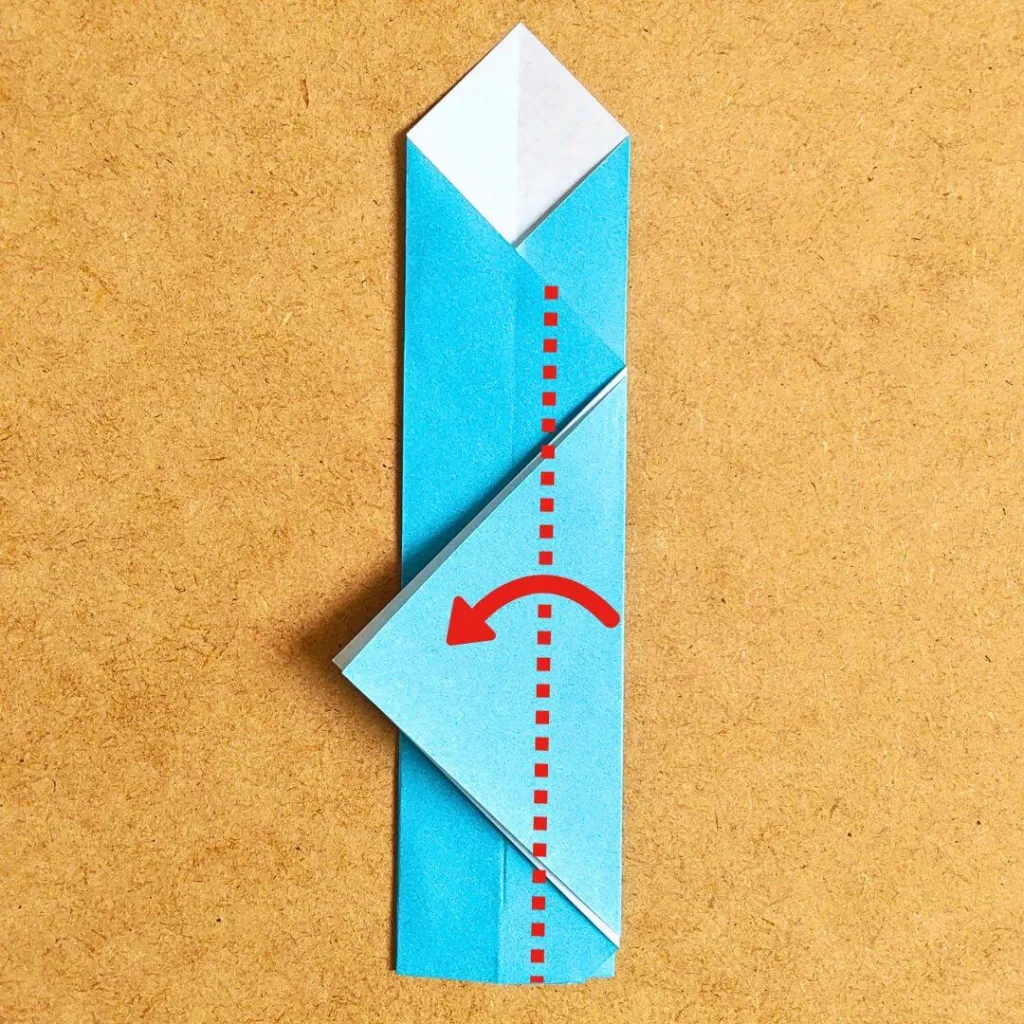

それでは、重なっているところはそのままに、ななめにめくって折ります。

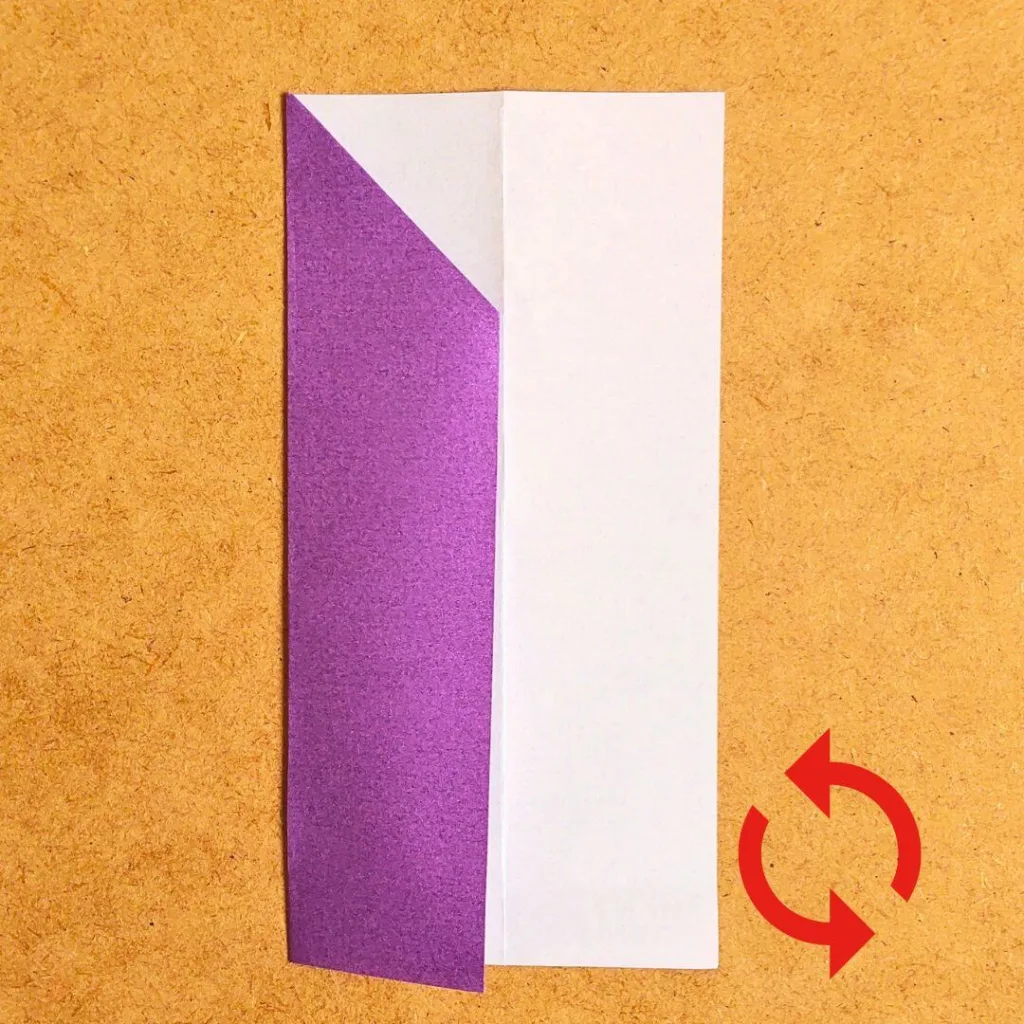

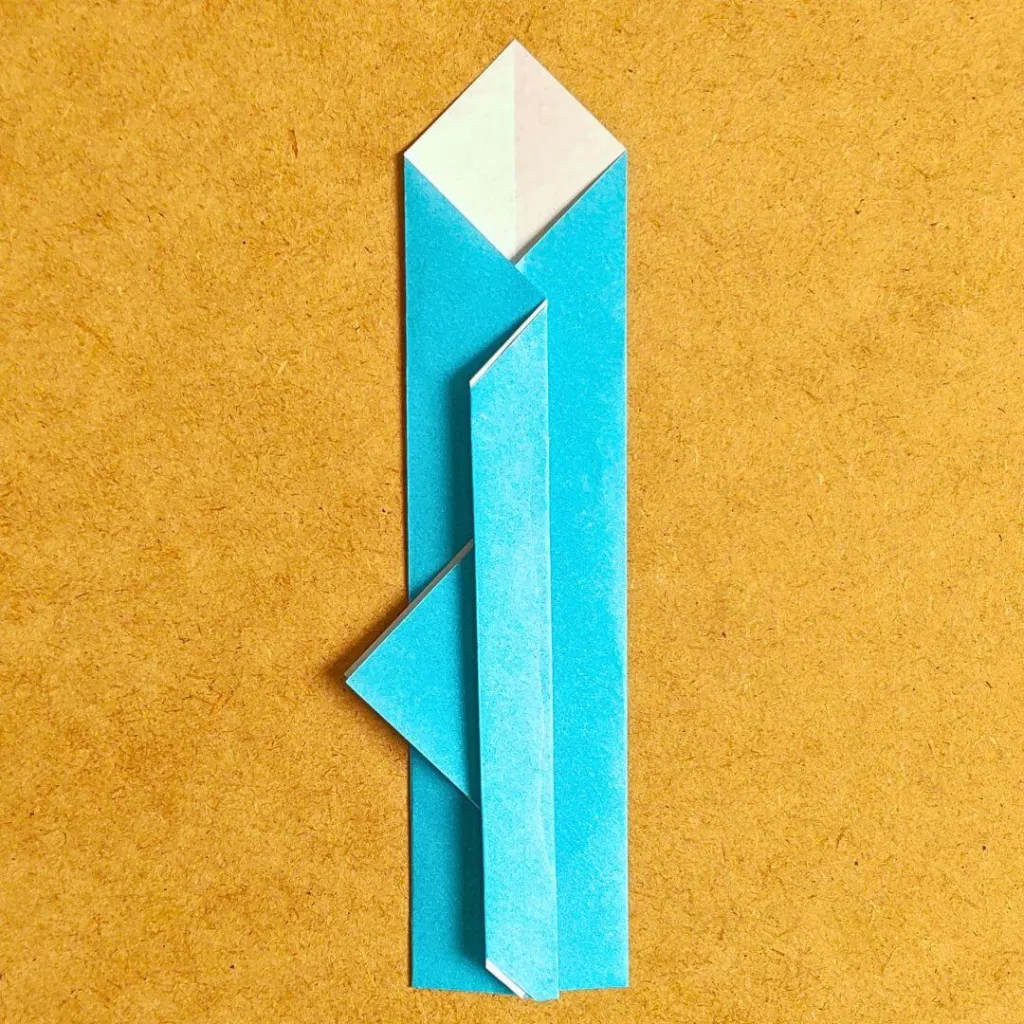

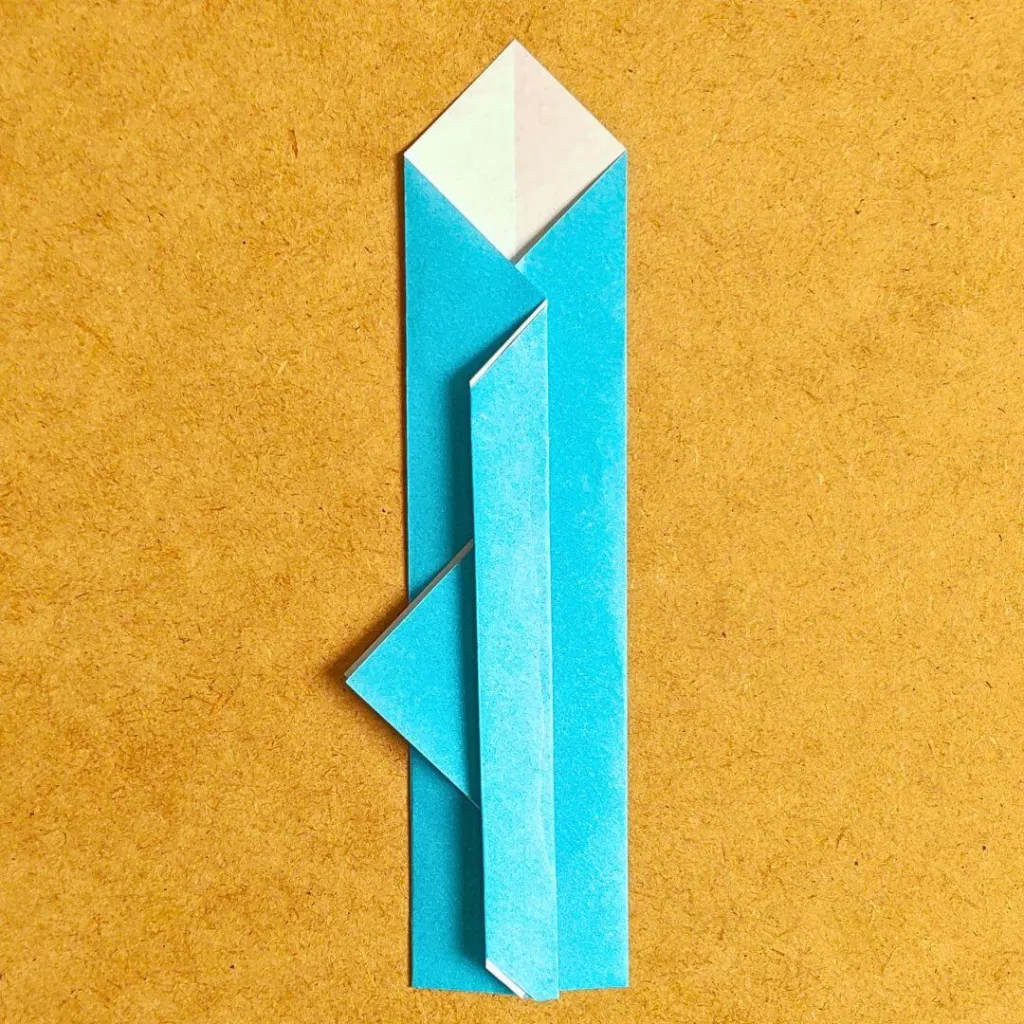

それから、ふたたびひっくり返します。

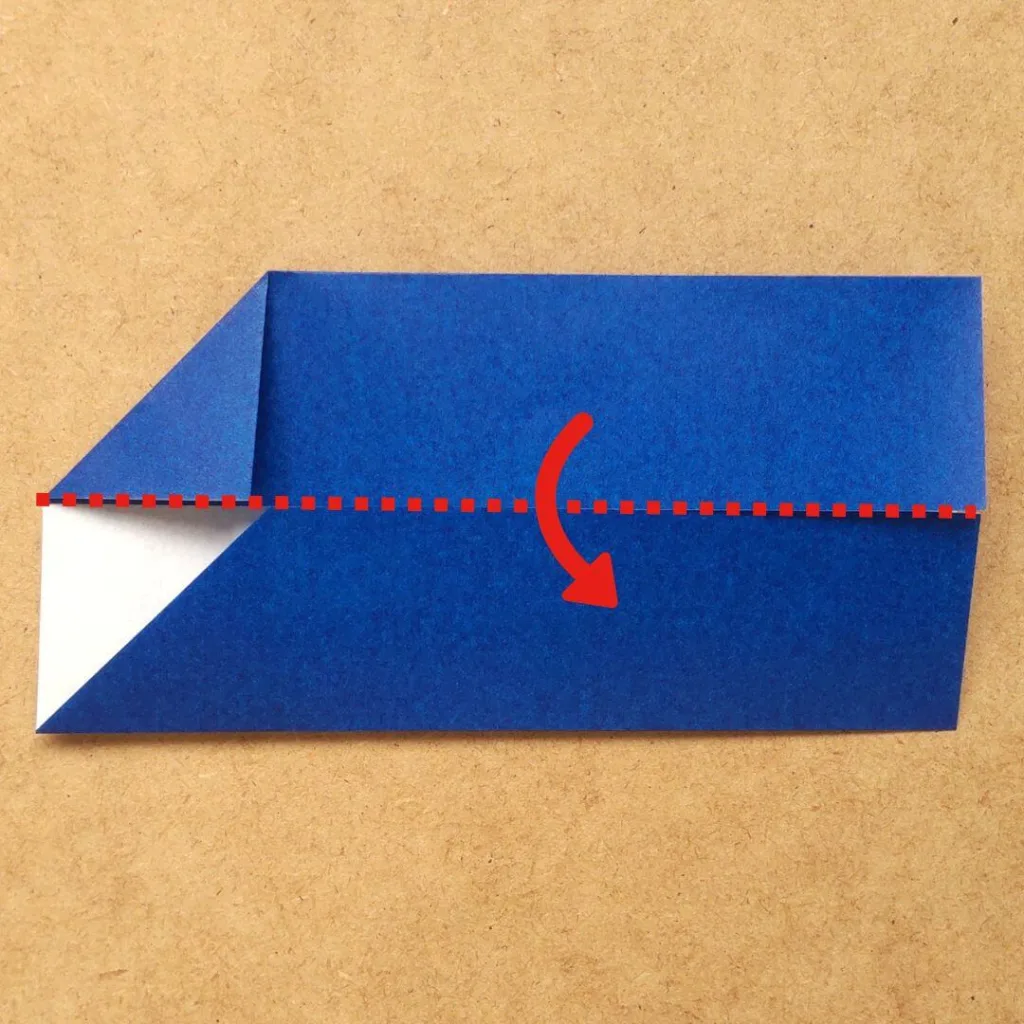

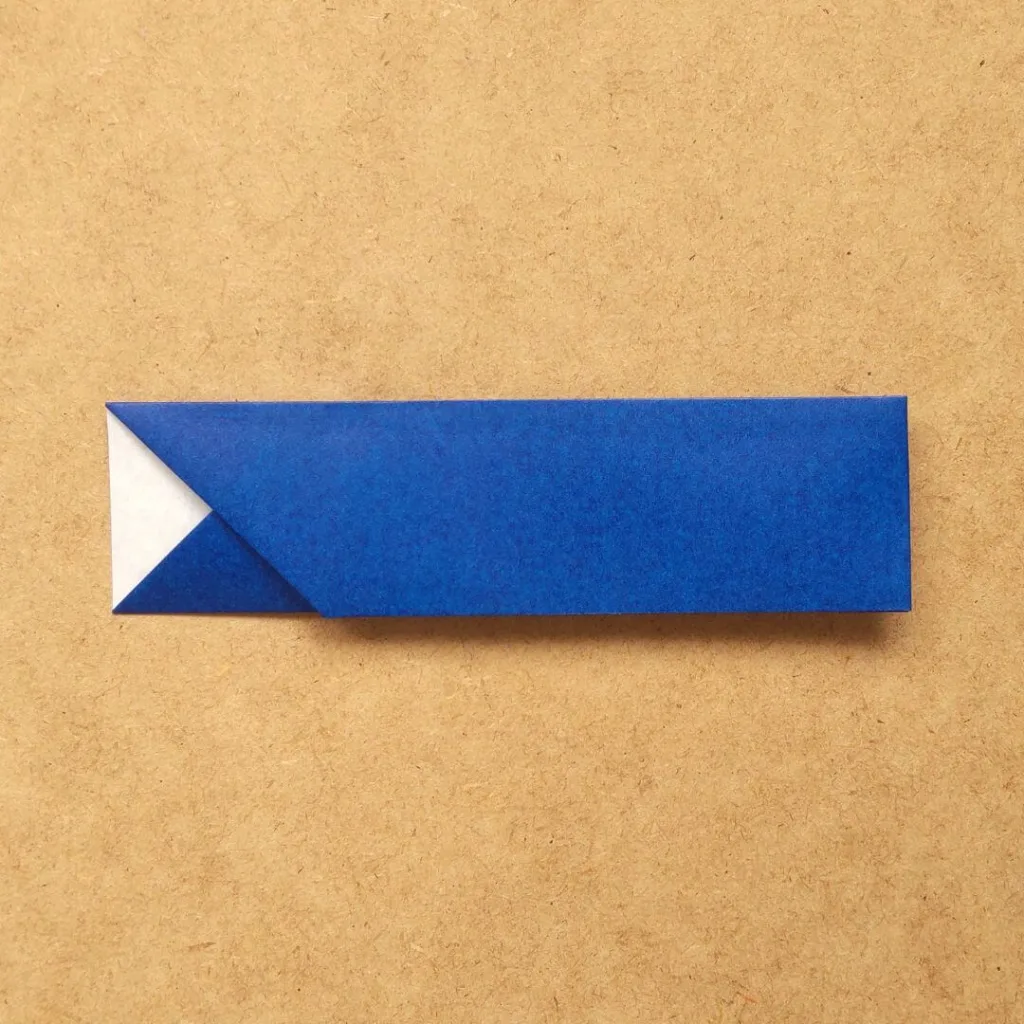

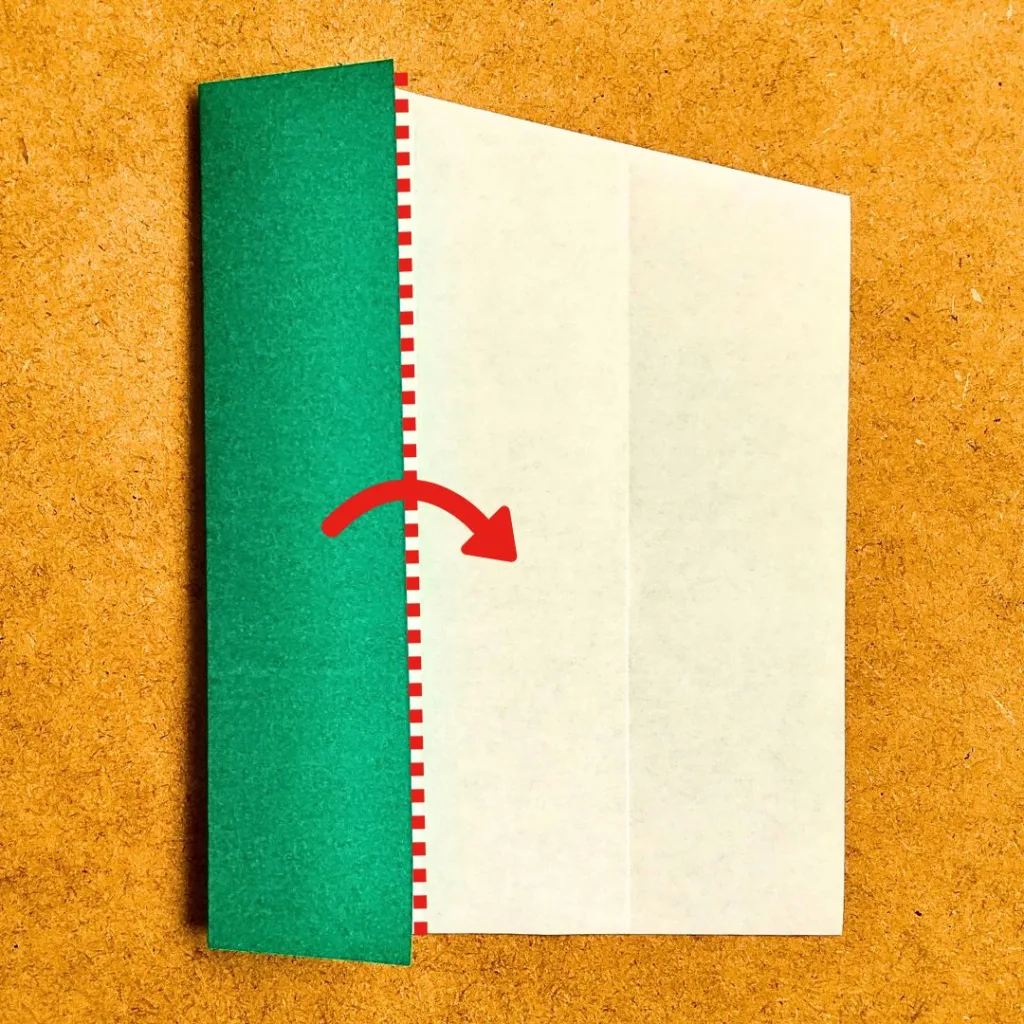

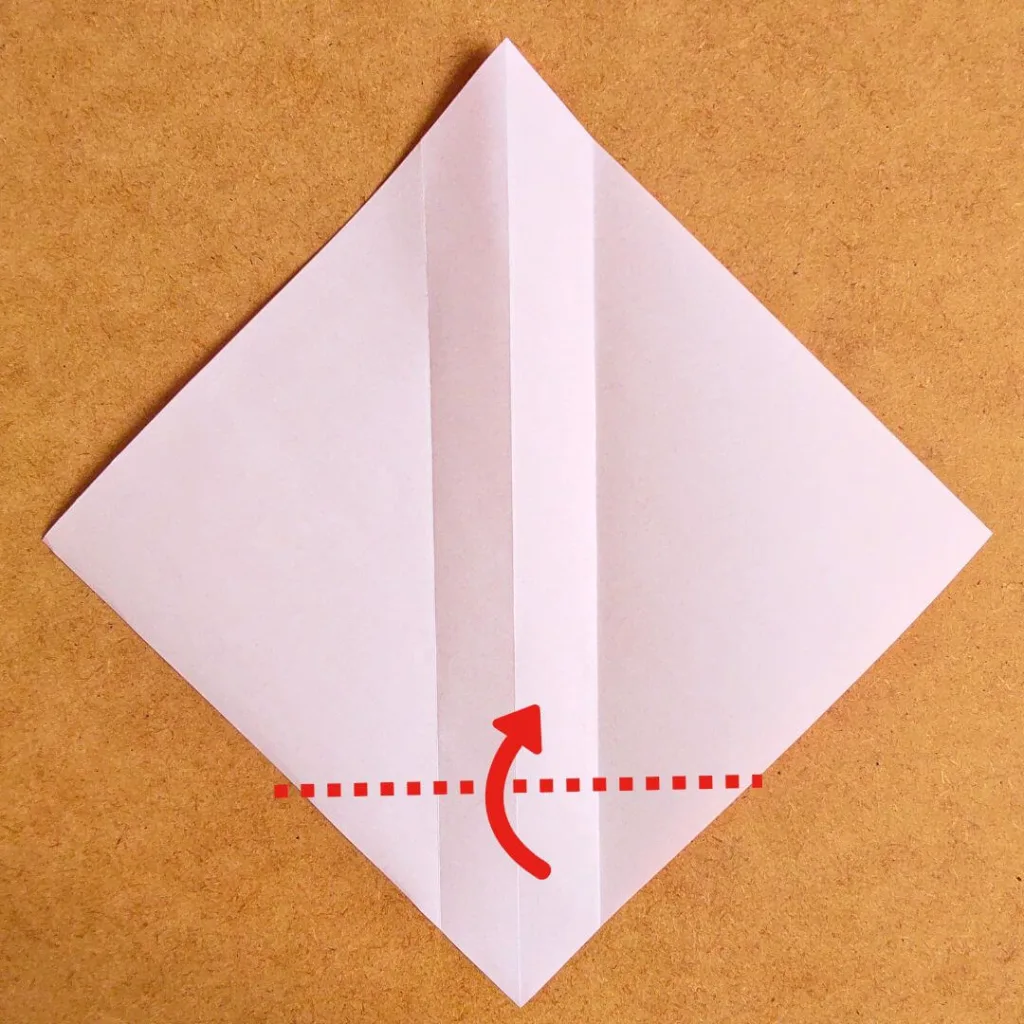

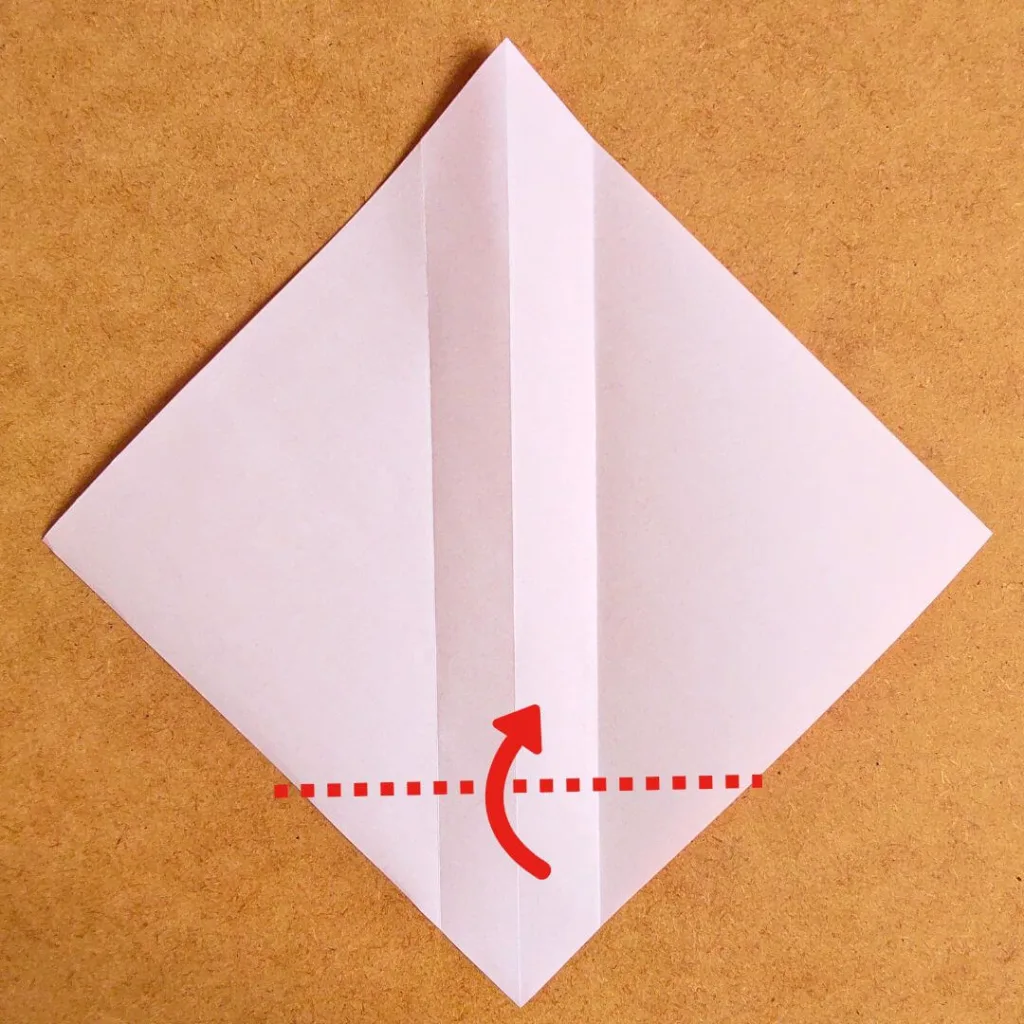

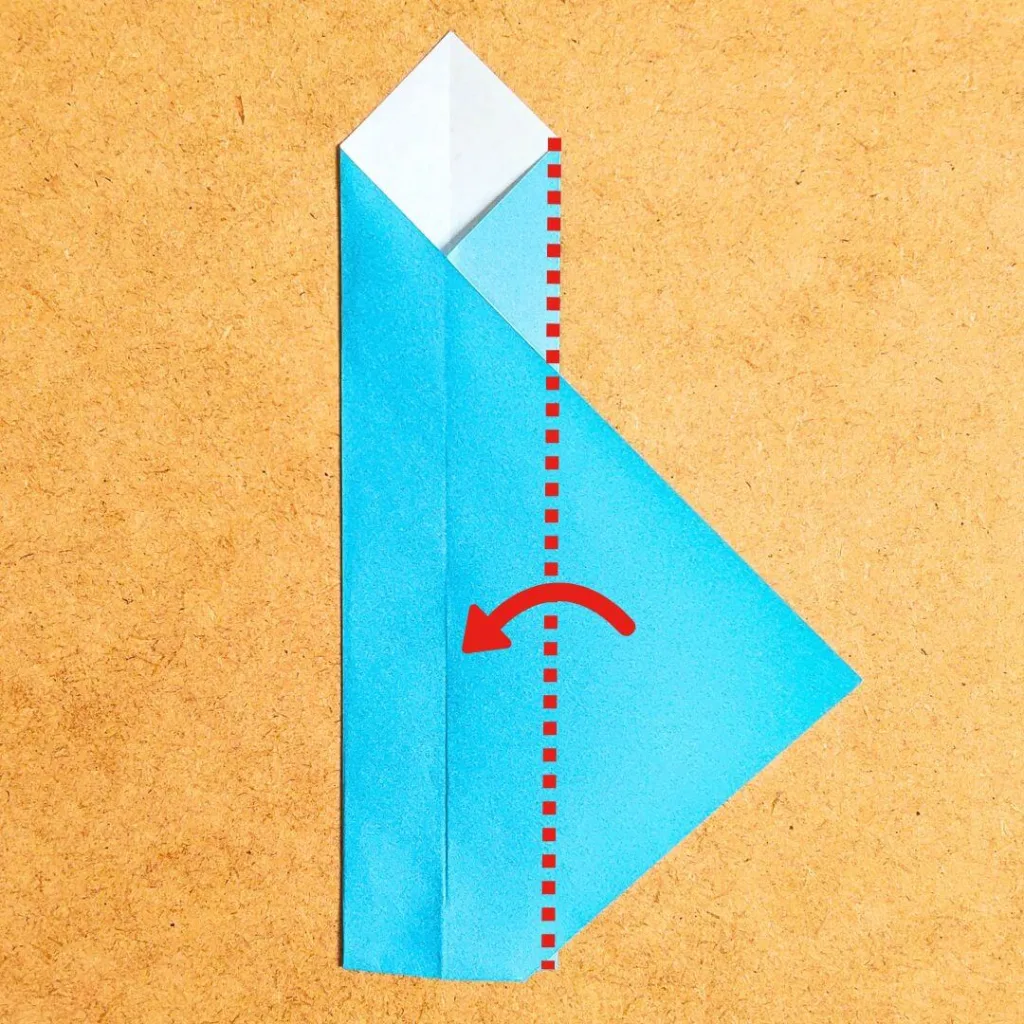

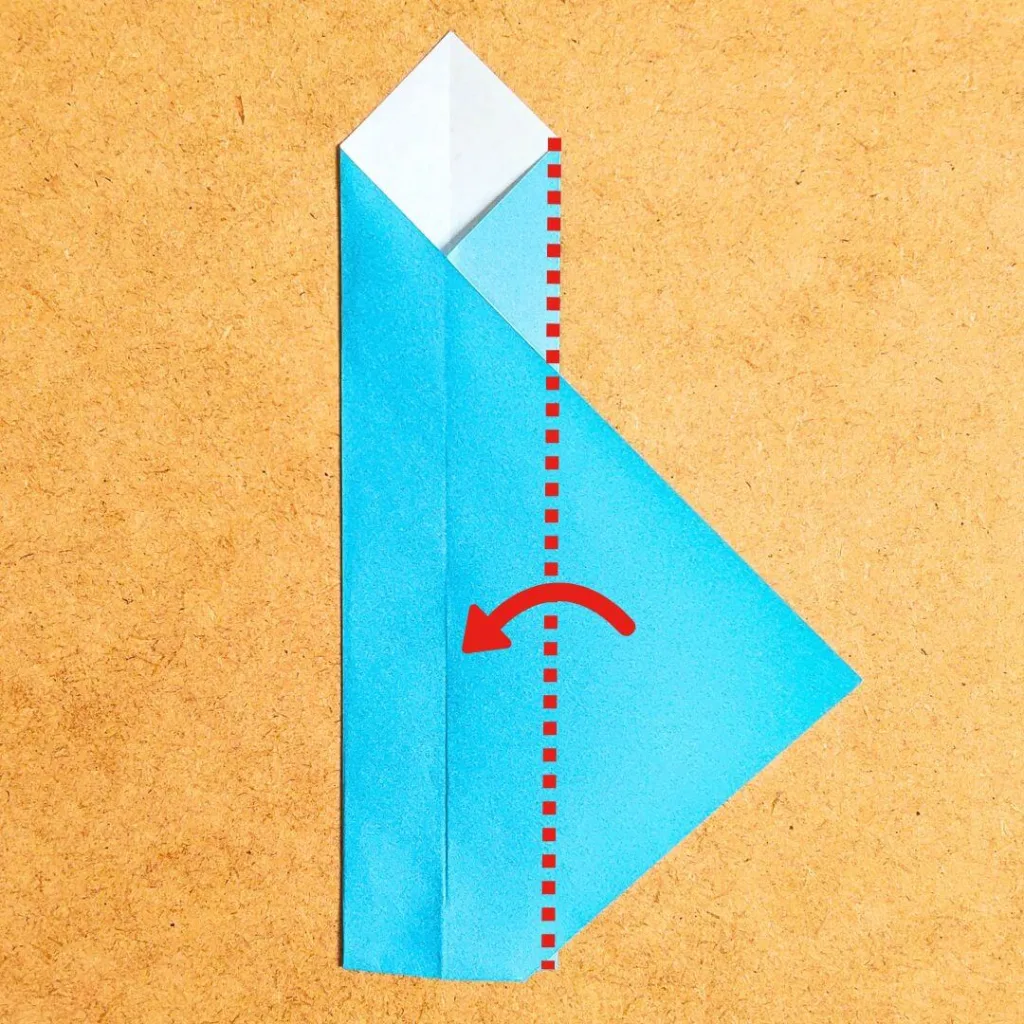

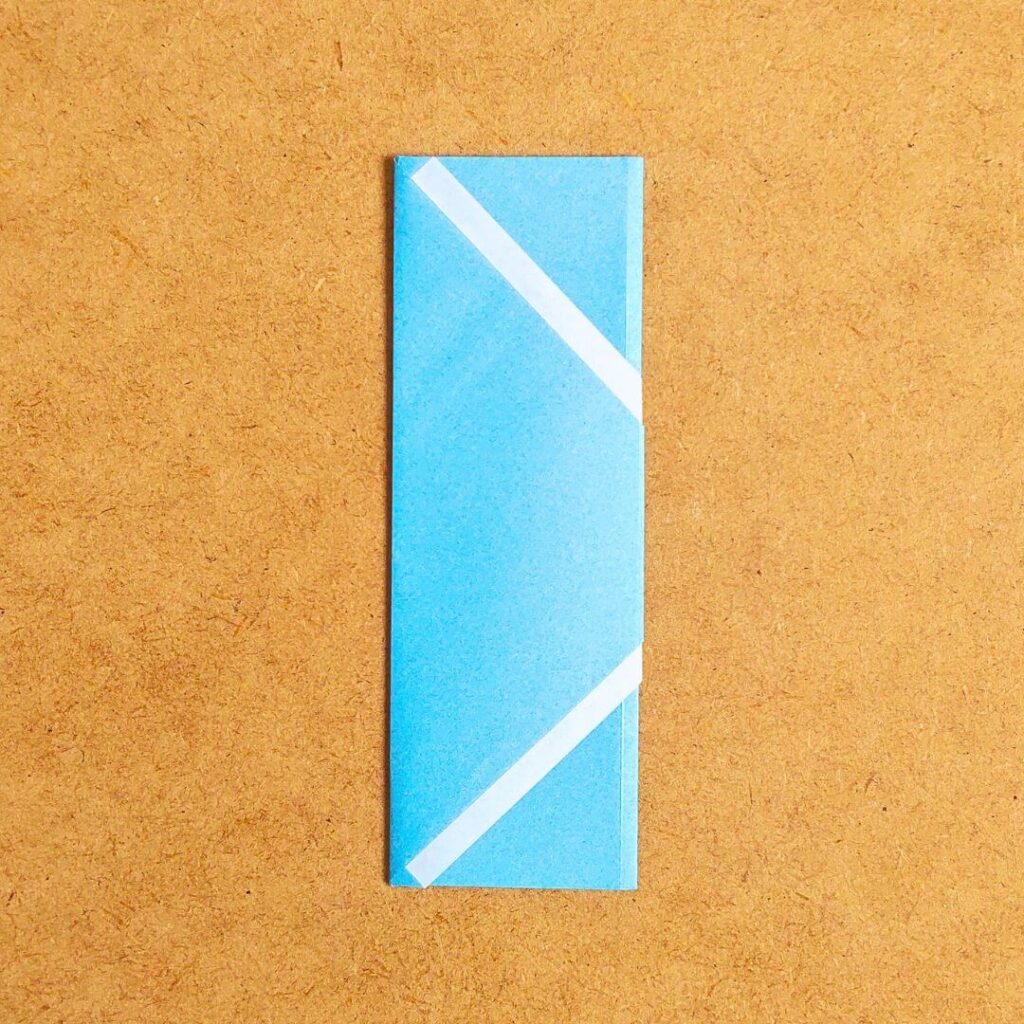

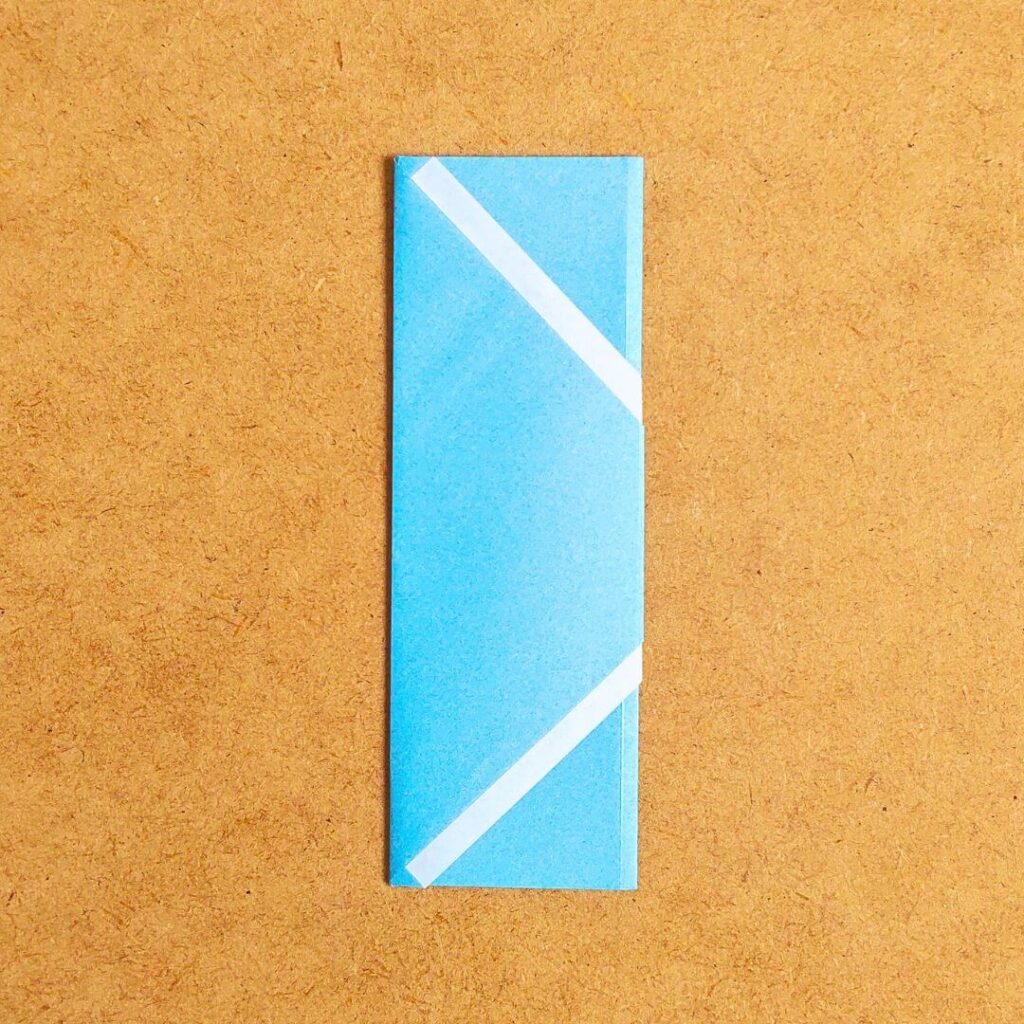

ここからは折り目通りに、パタパタと折っていきます。

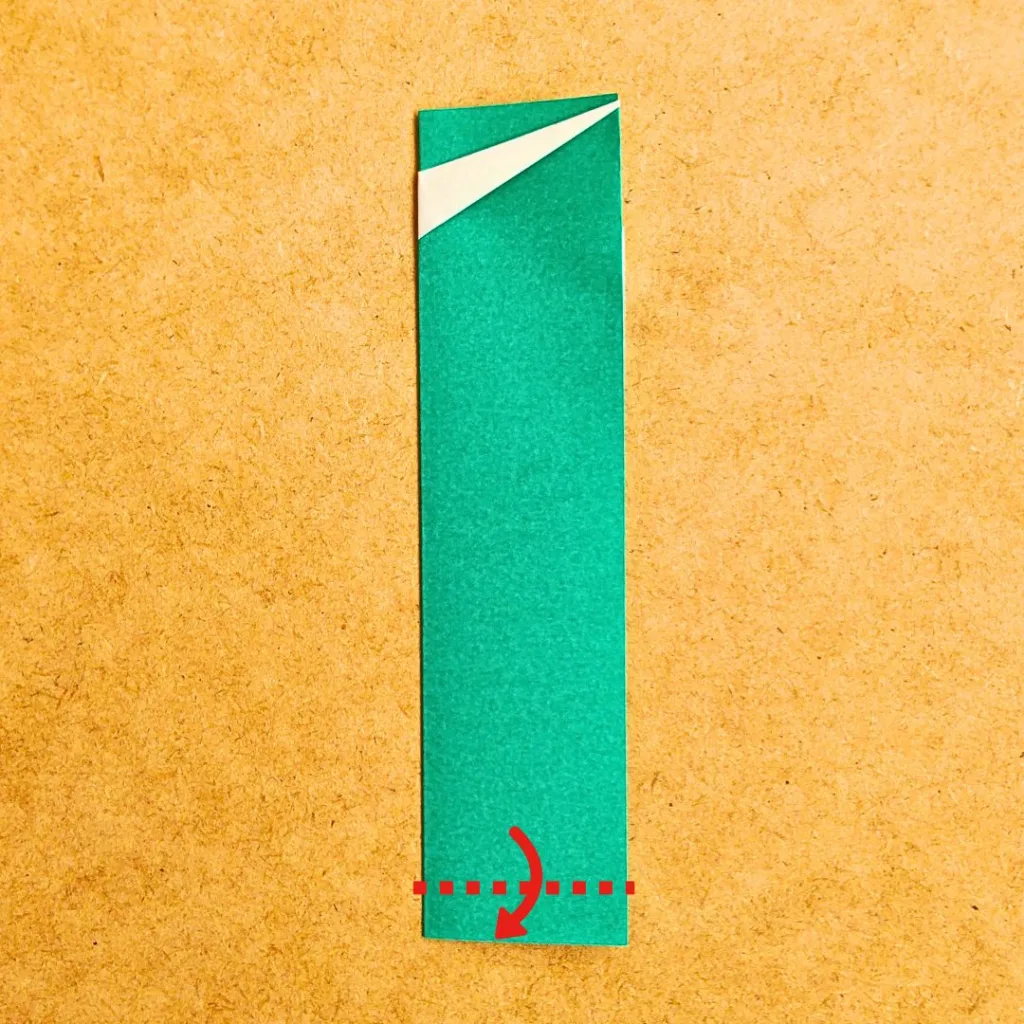

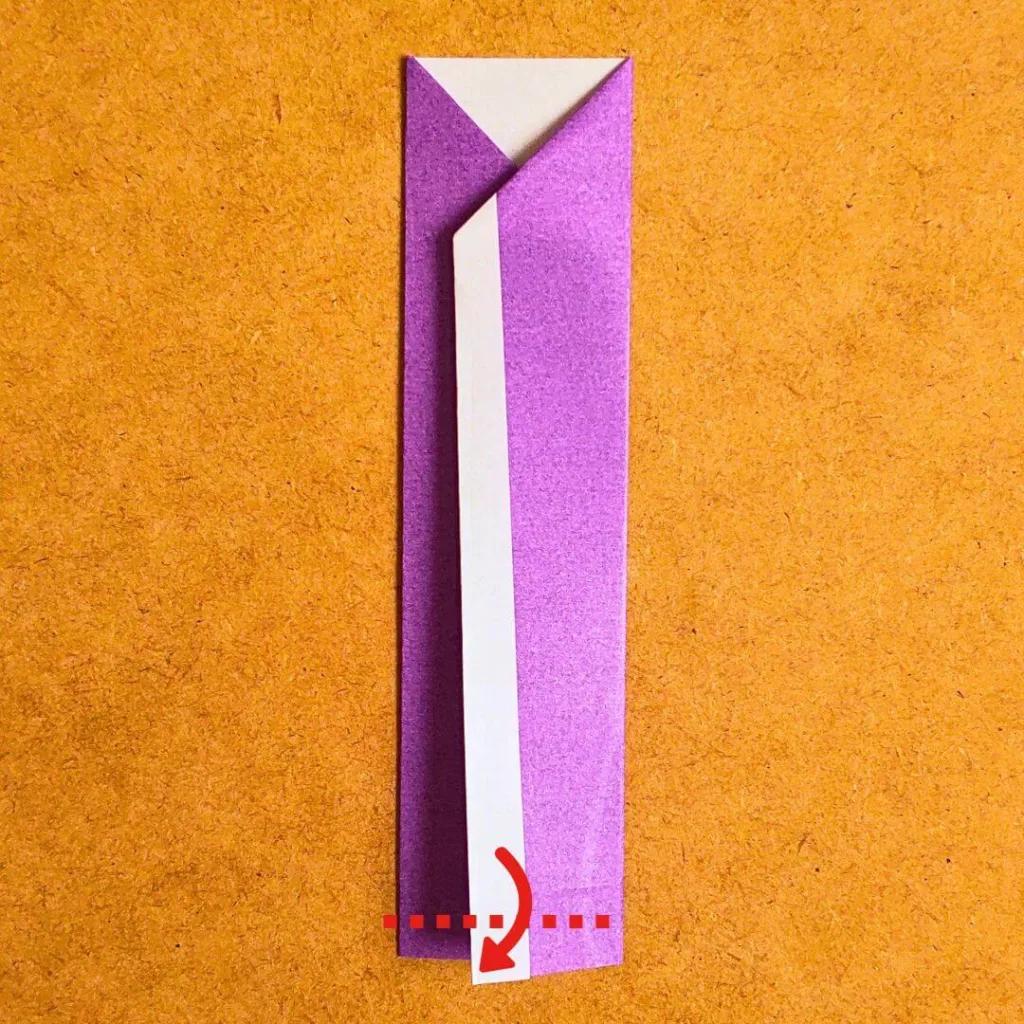

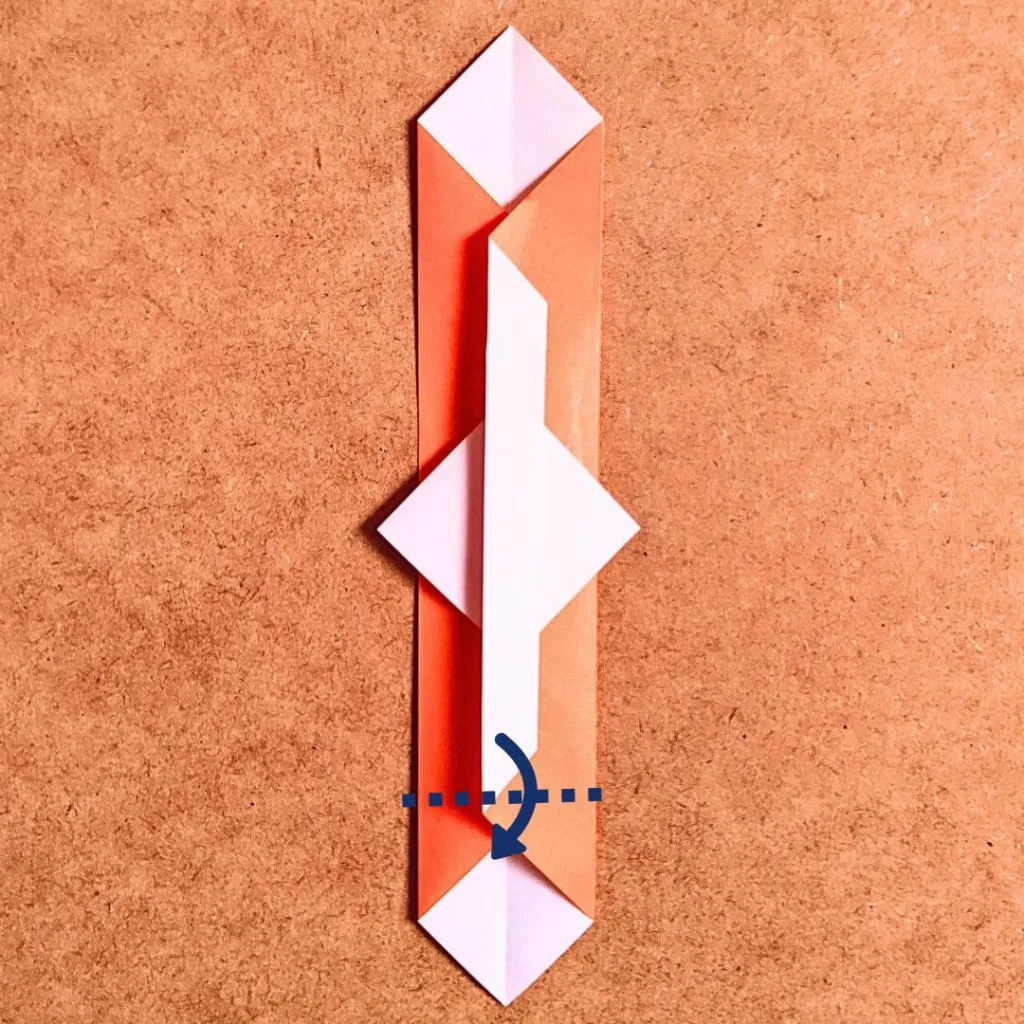

下を後ろに折り返します。

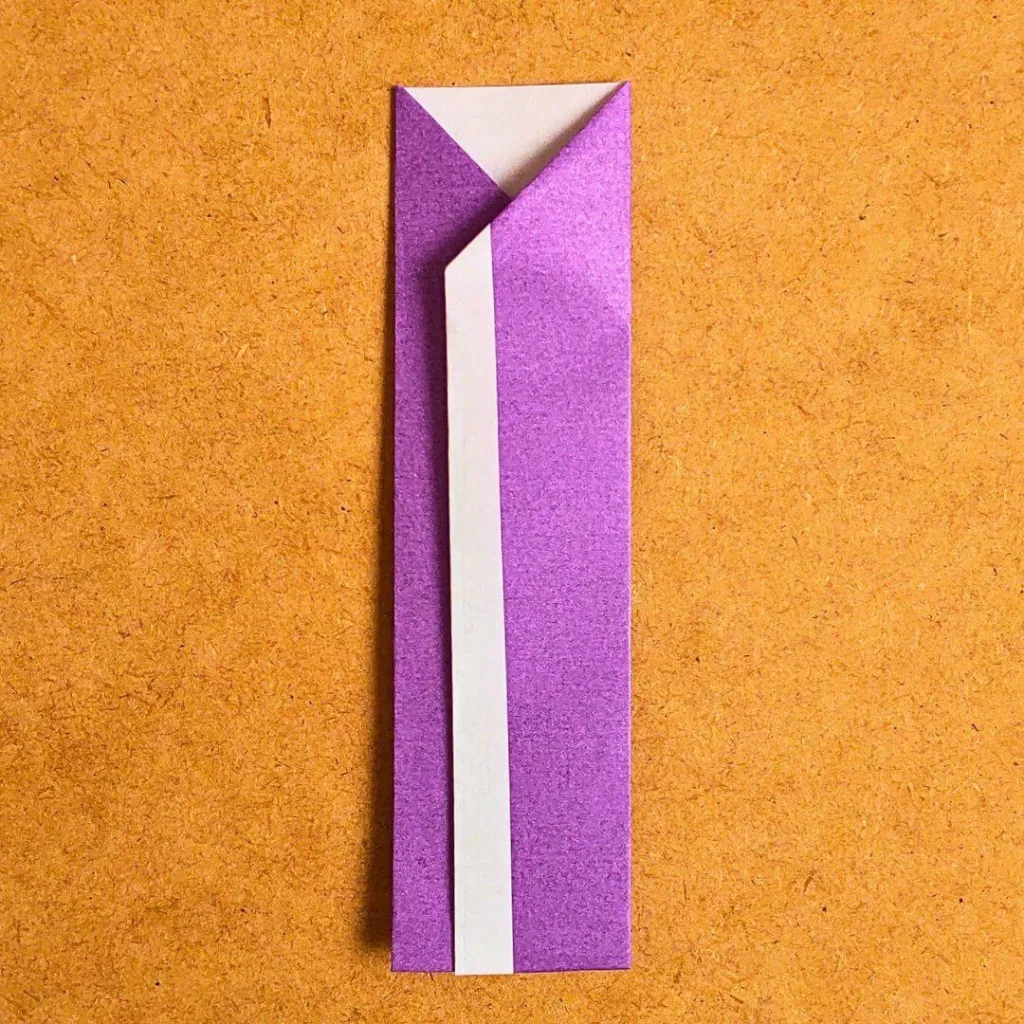

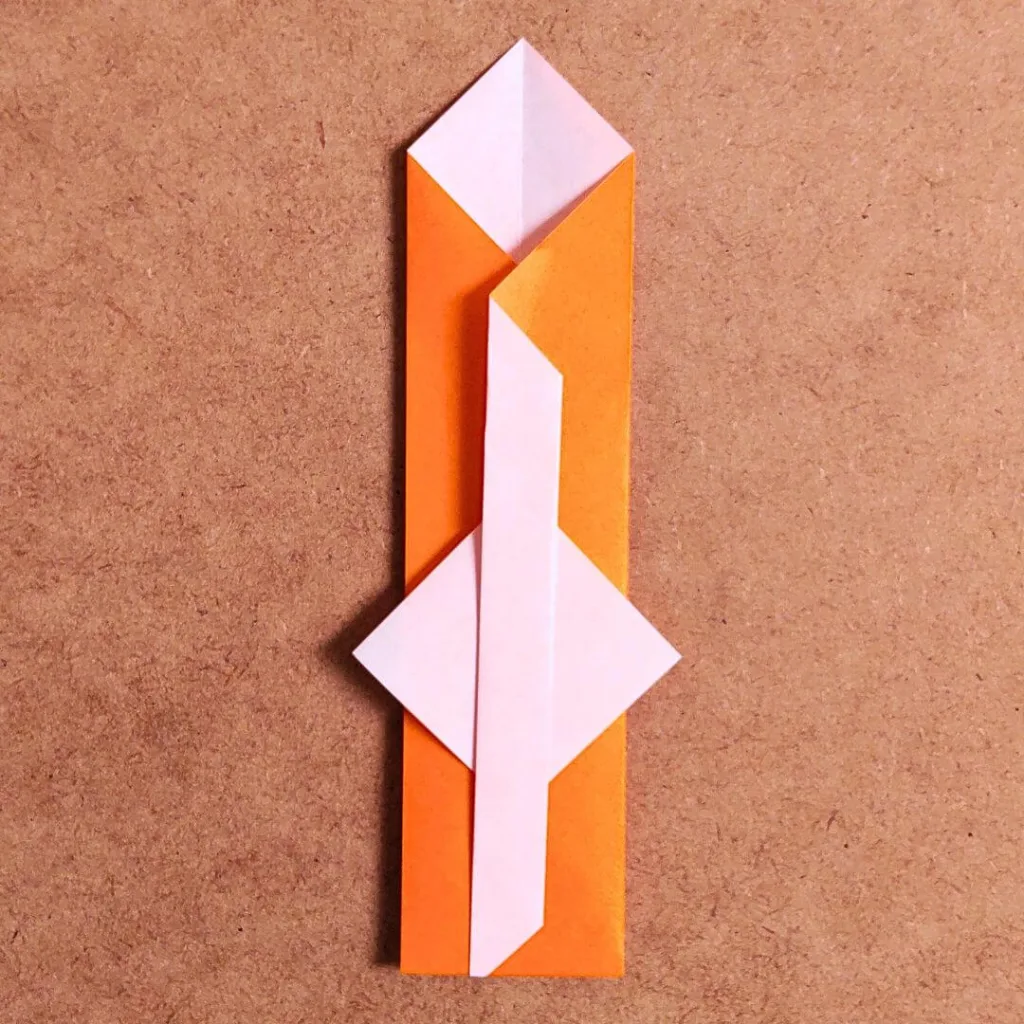

チラリと白色がのぞく箸袋が出来上がりました。

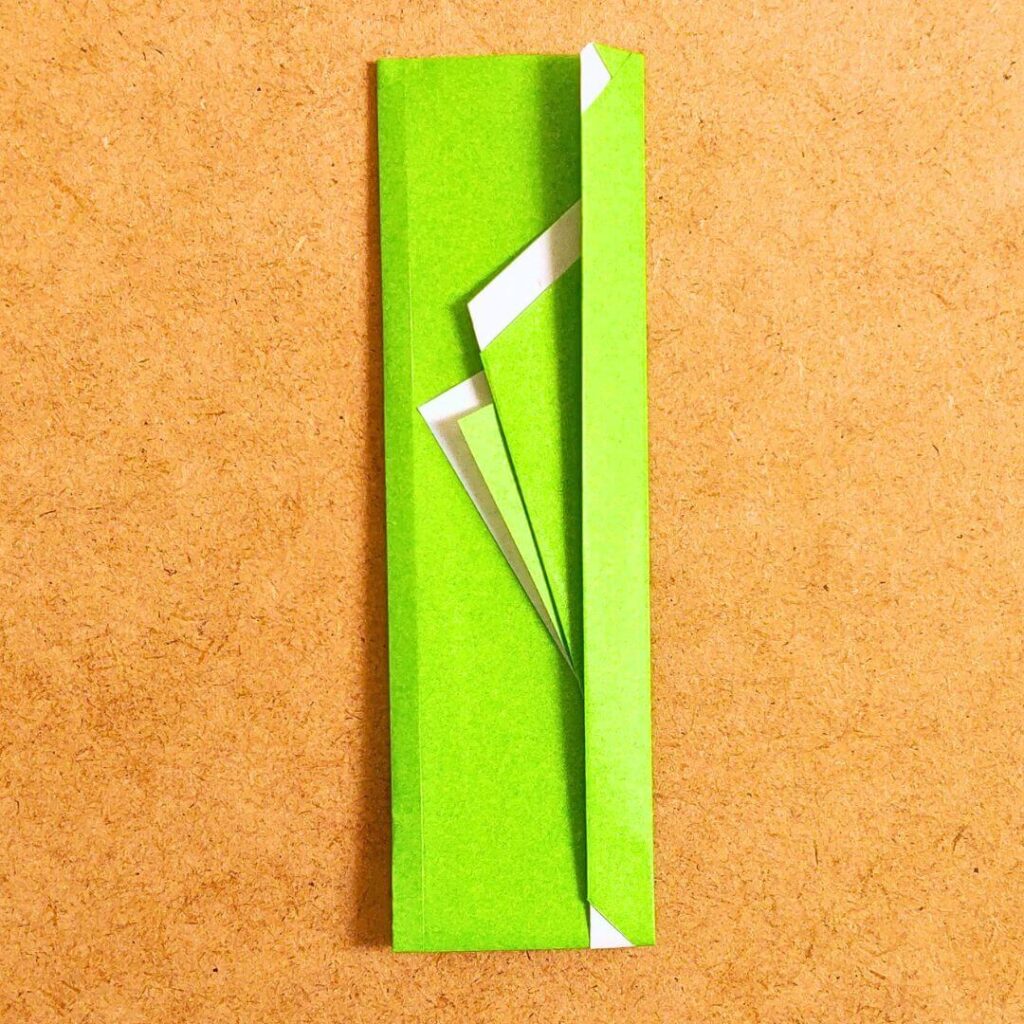

三つ目の箸袋

さて、こちらはタテにラインが入っているので少し難しそうに見えるかもしれません。

しかし、一つ目に紹介した箸袋に似た折り方です。

かんたんに間違いはないのですが、少し手順が違います。

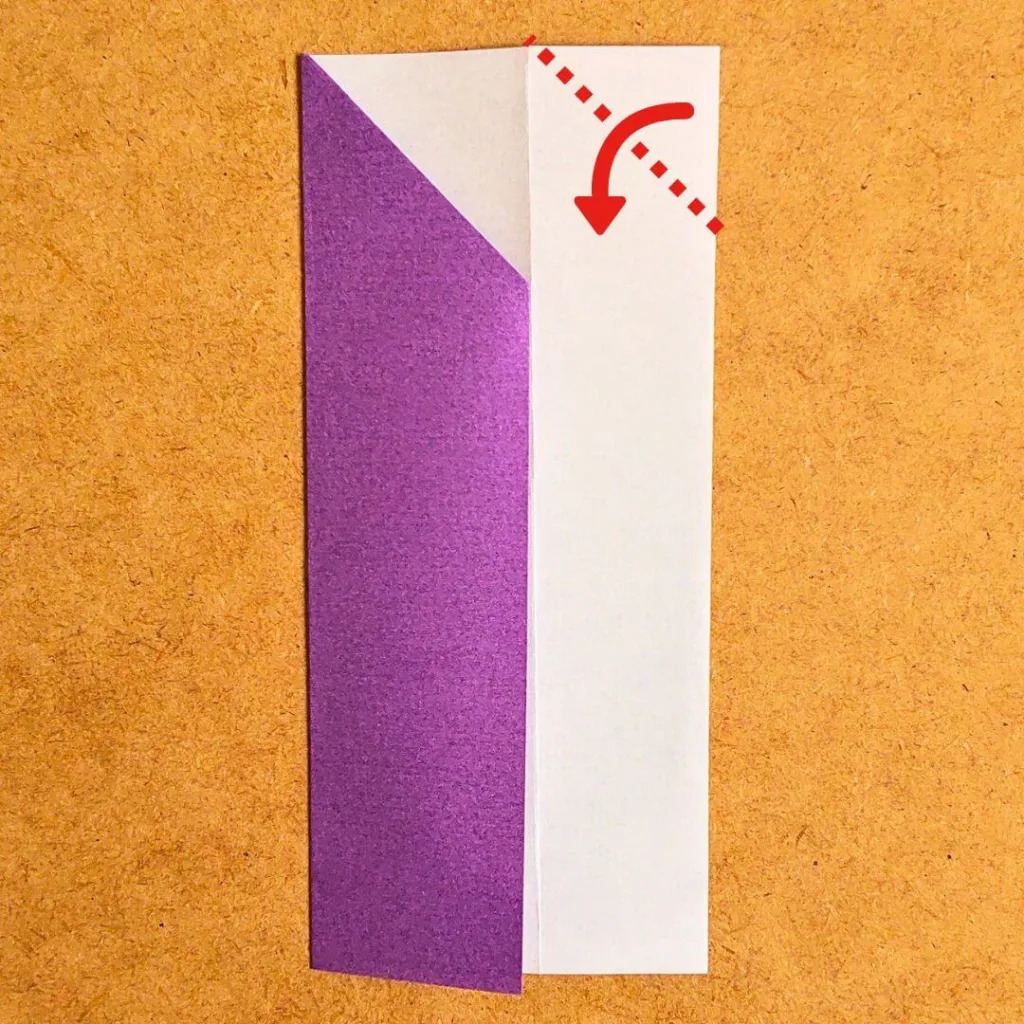

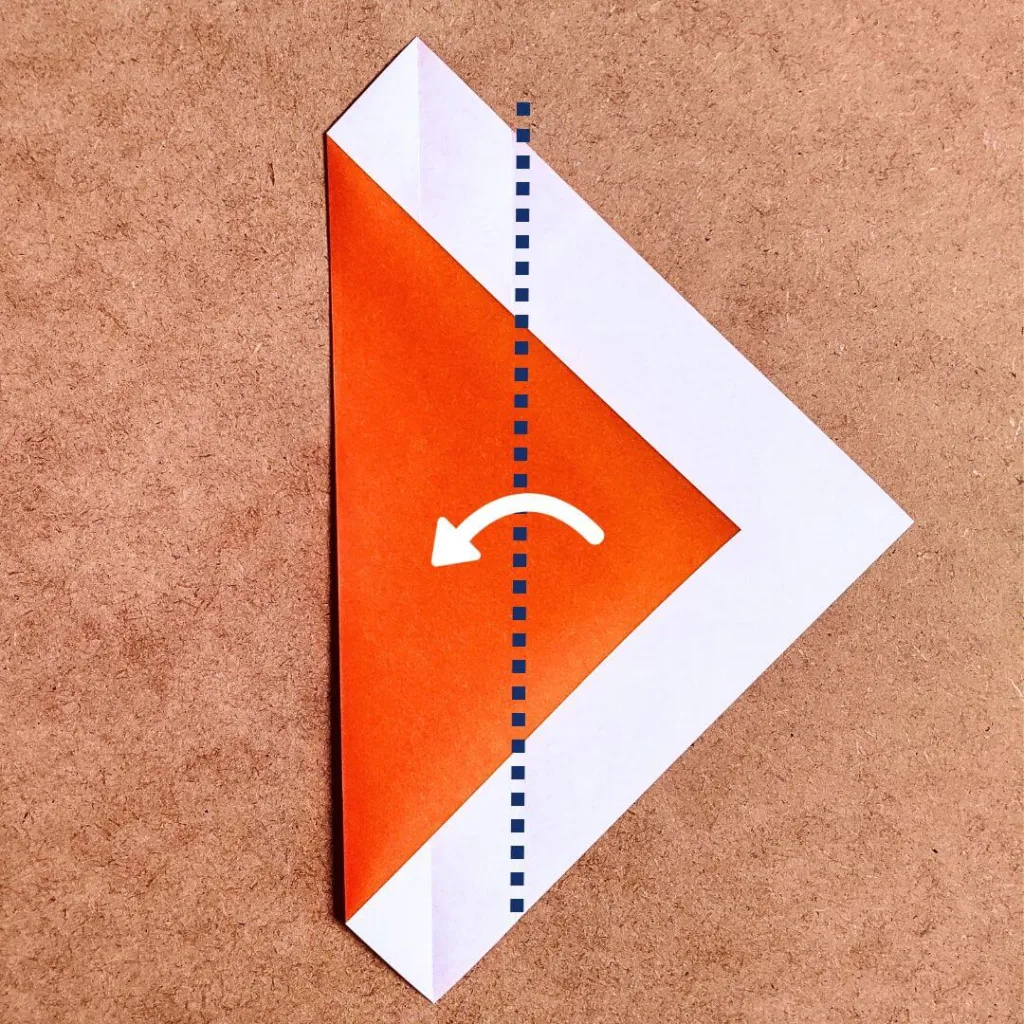

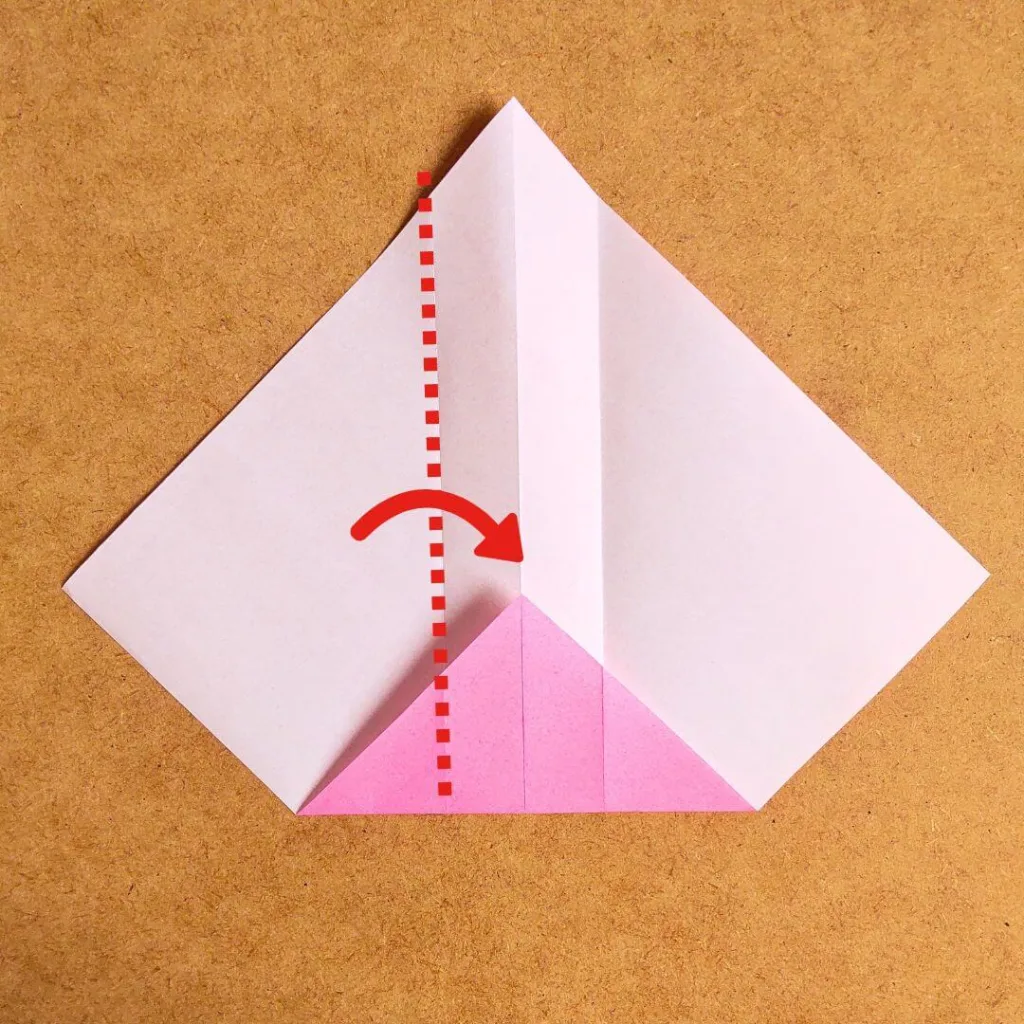

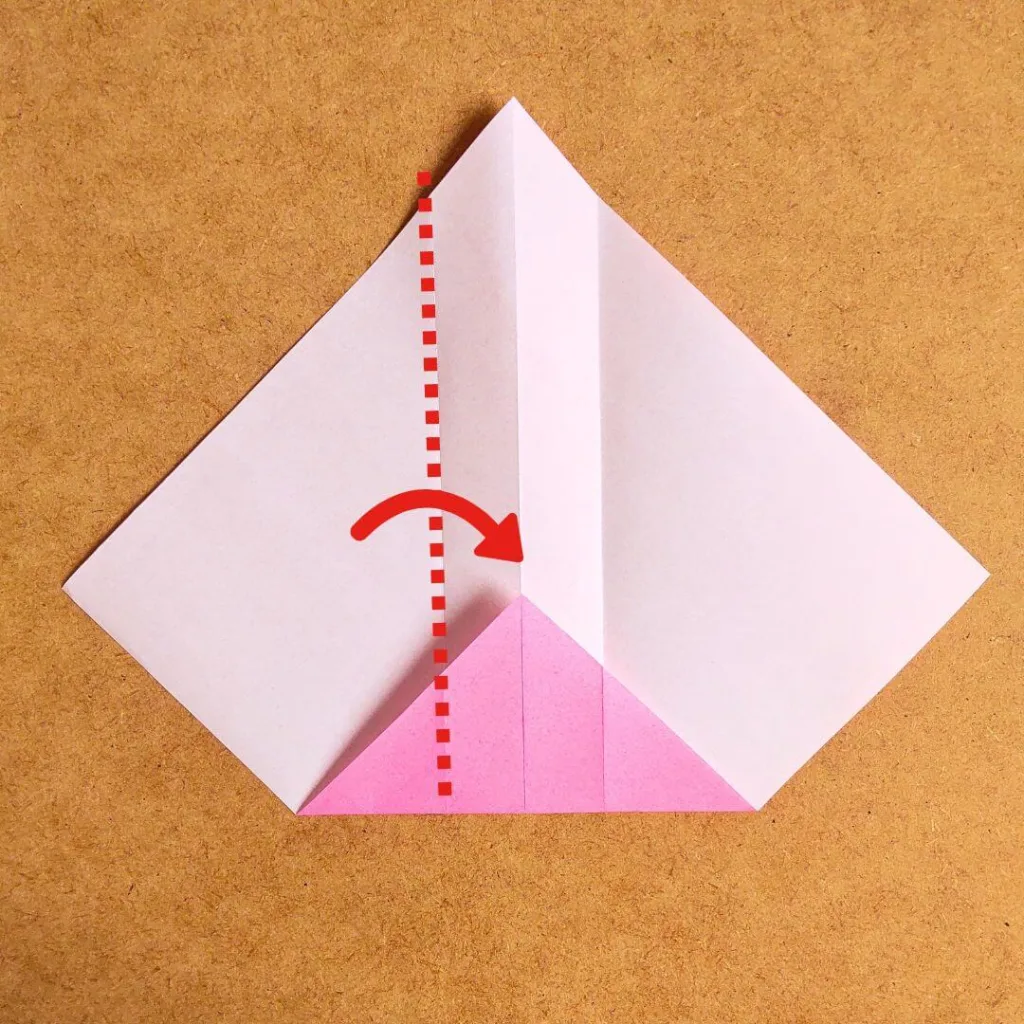

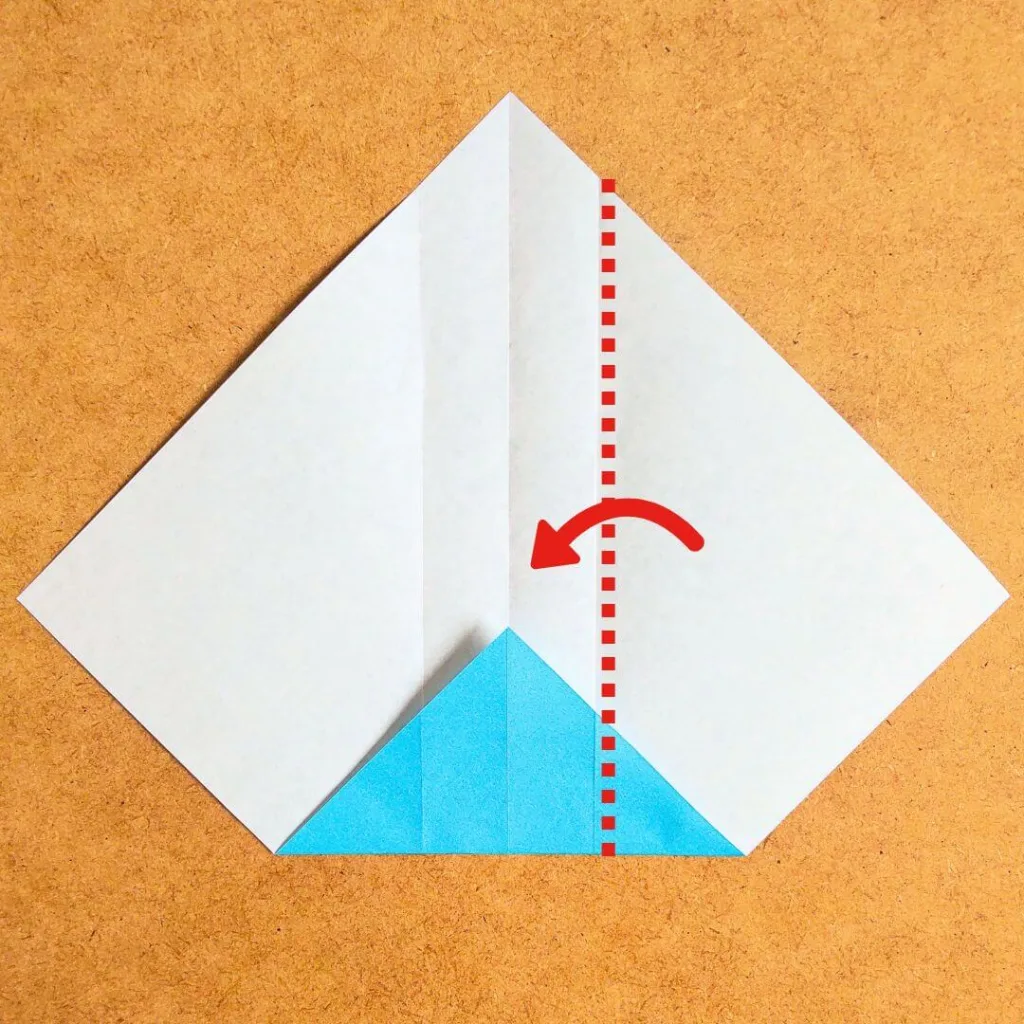

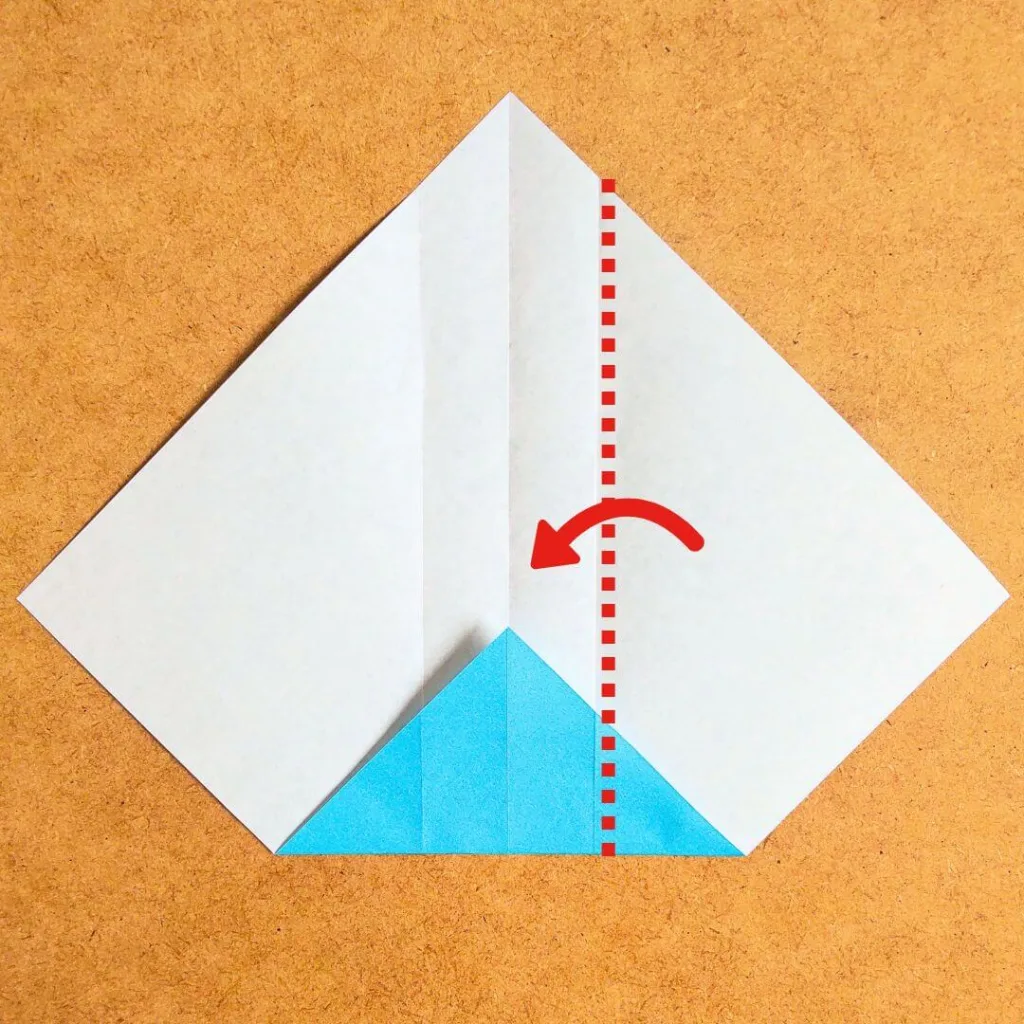

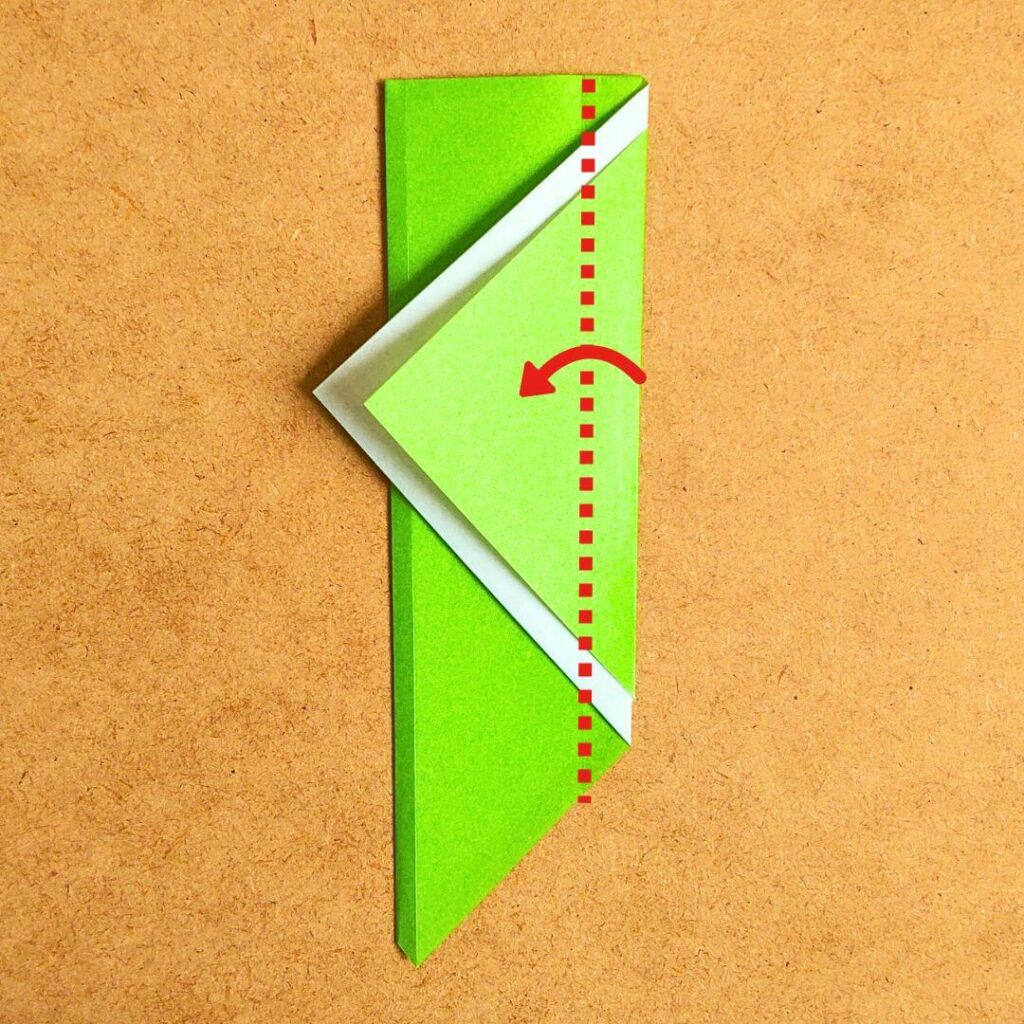

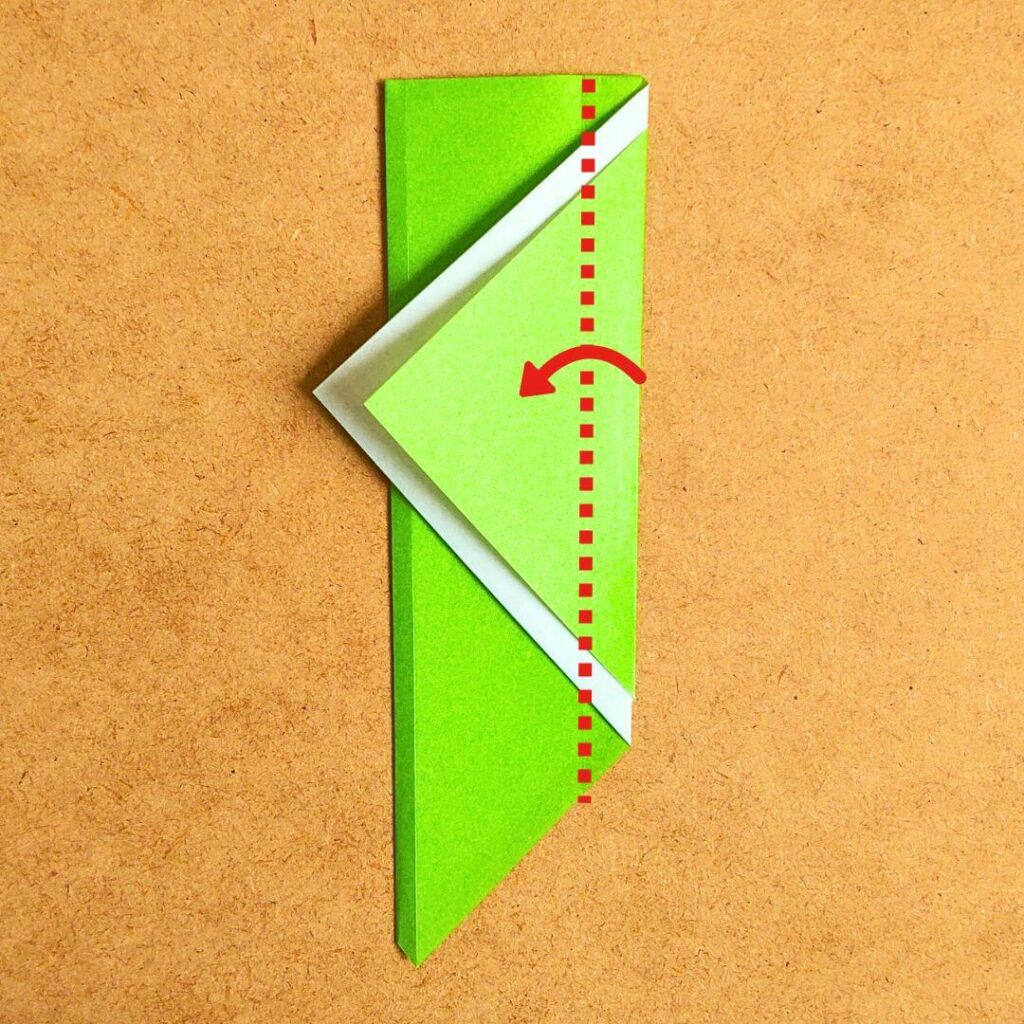

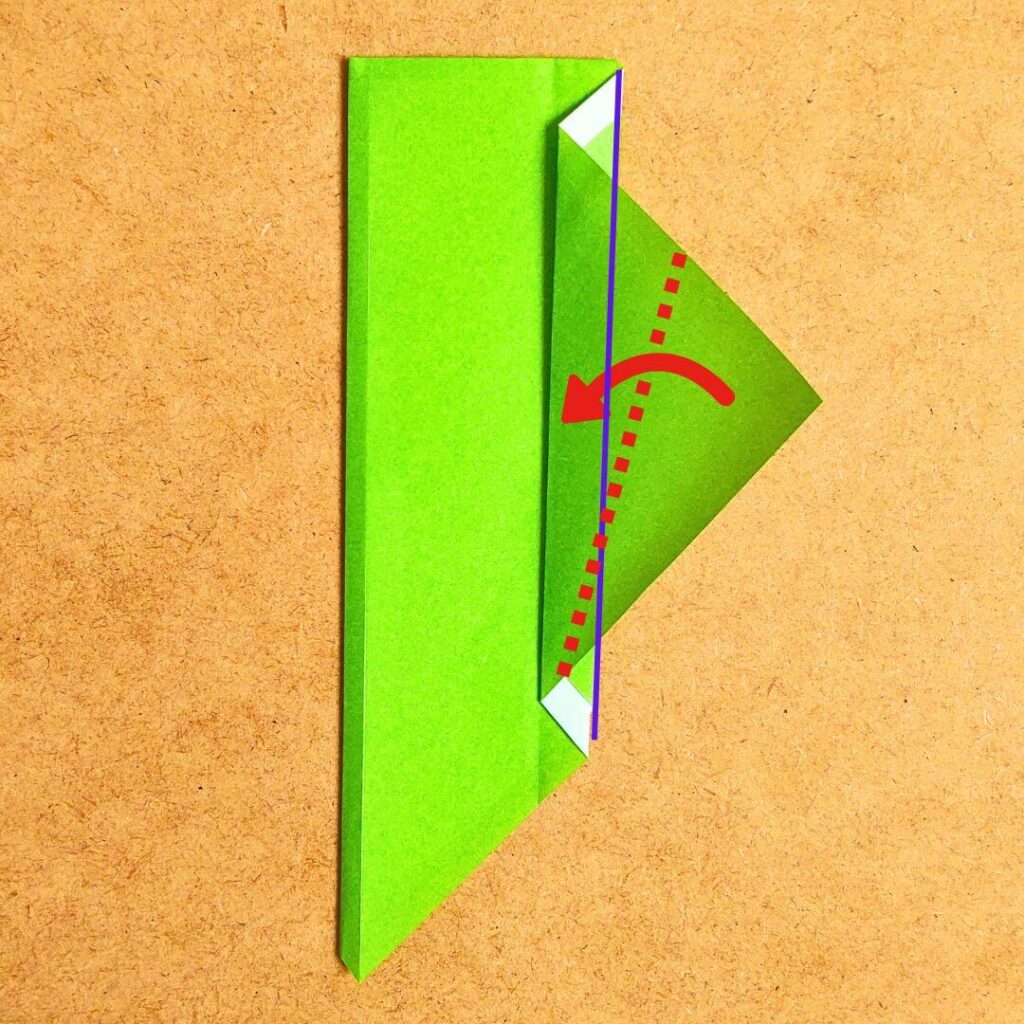

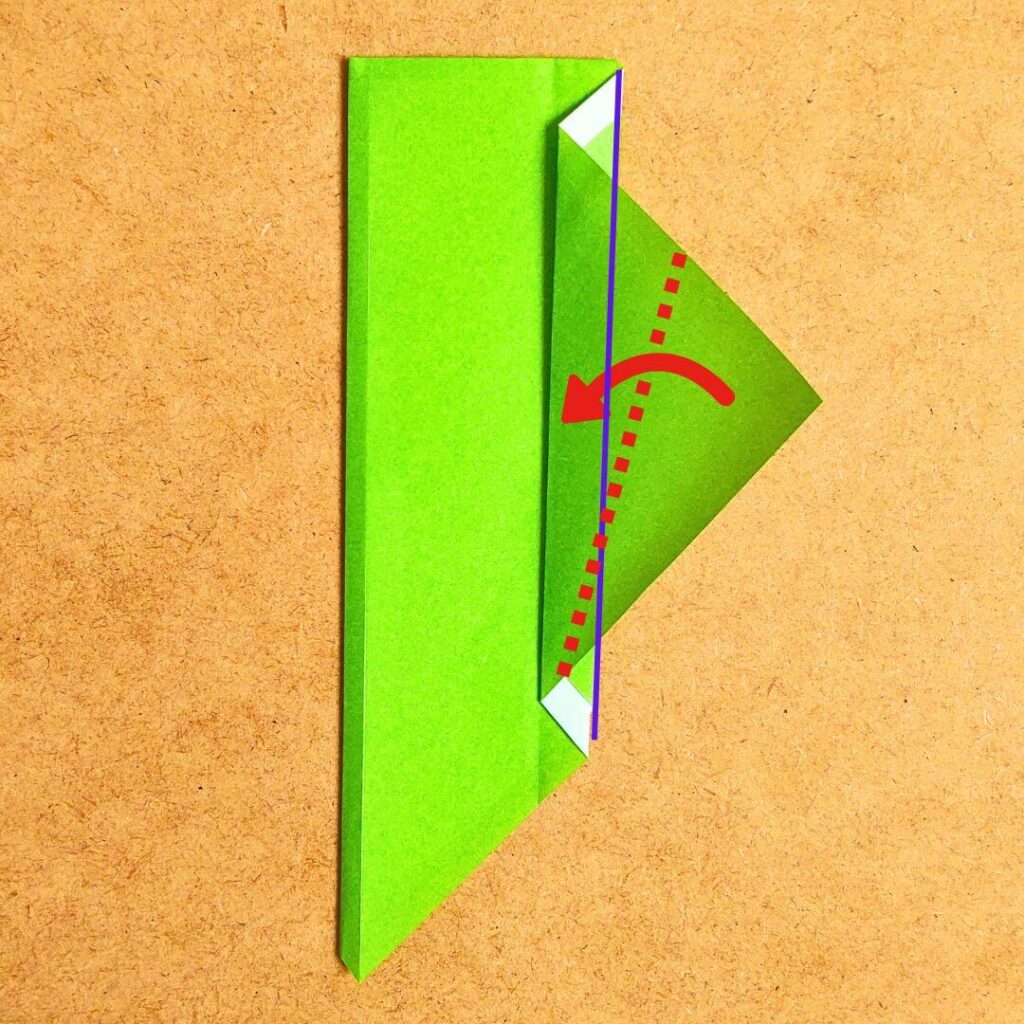

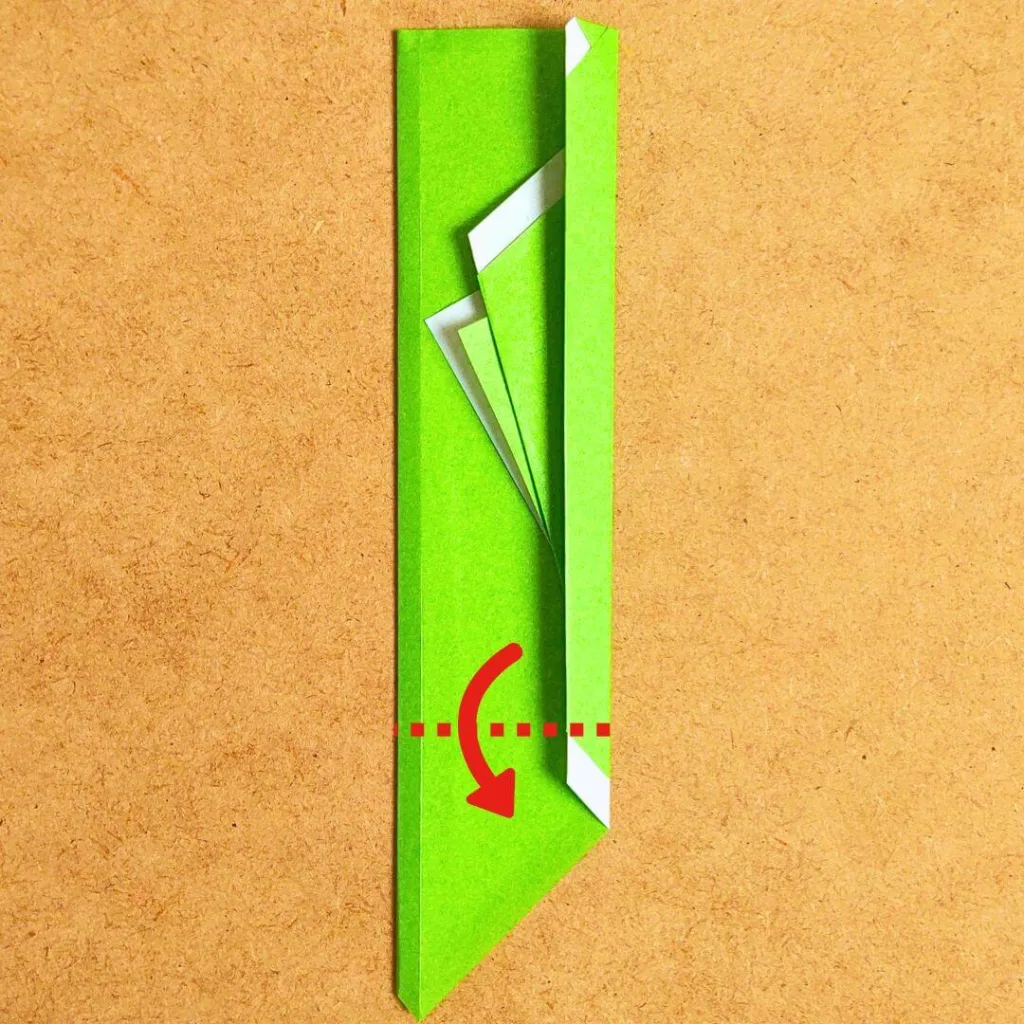

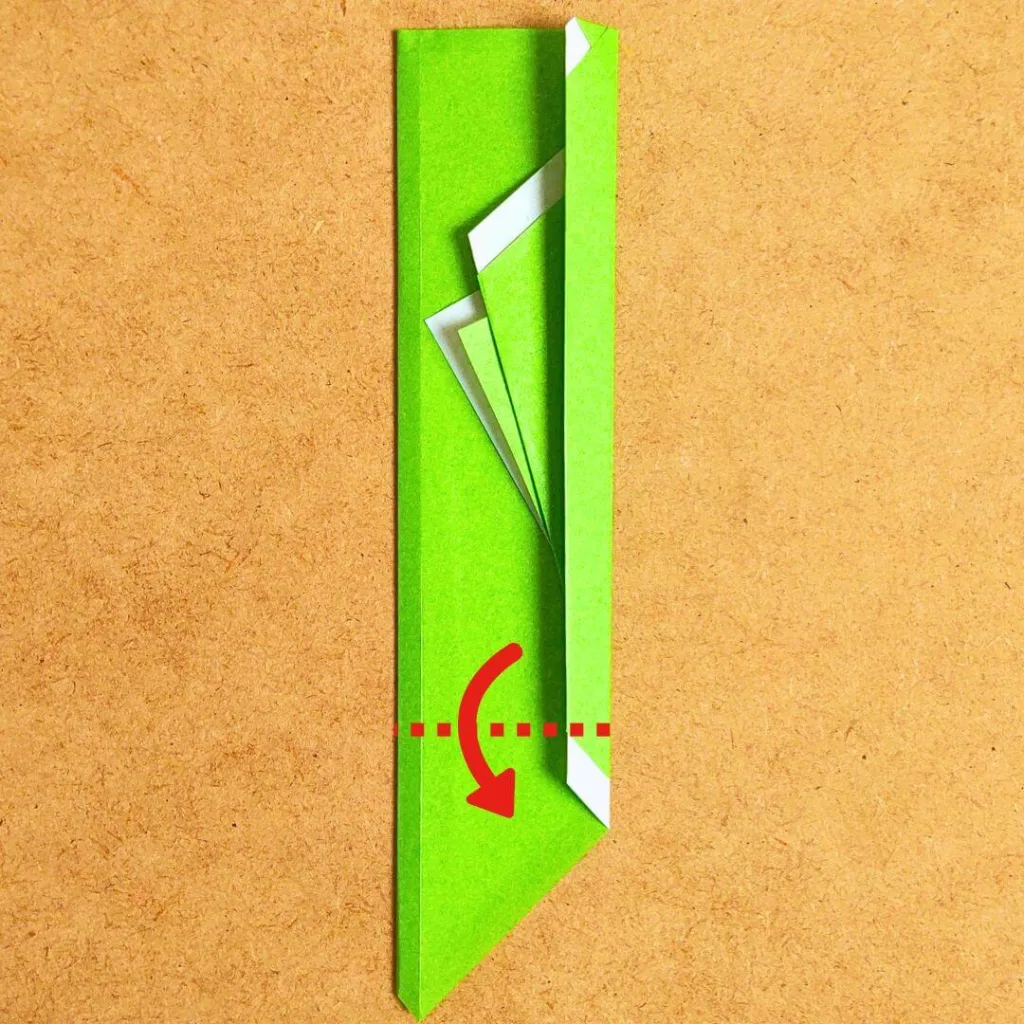

同じ方向に四つ折りをしたら、左側を折ります。

それから、上を三角に折ります。

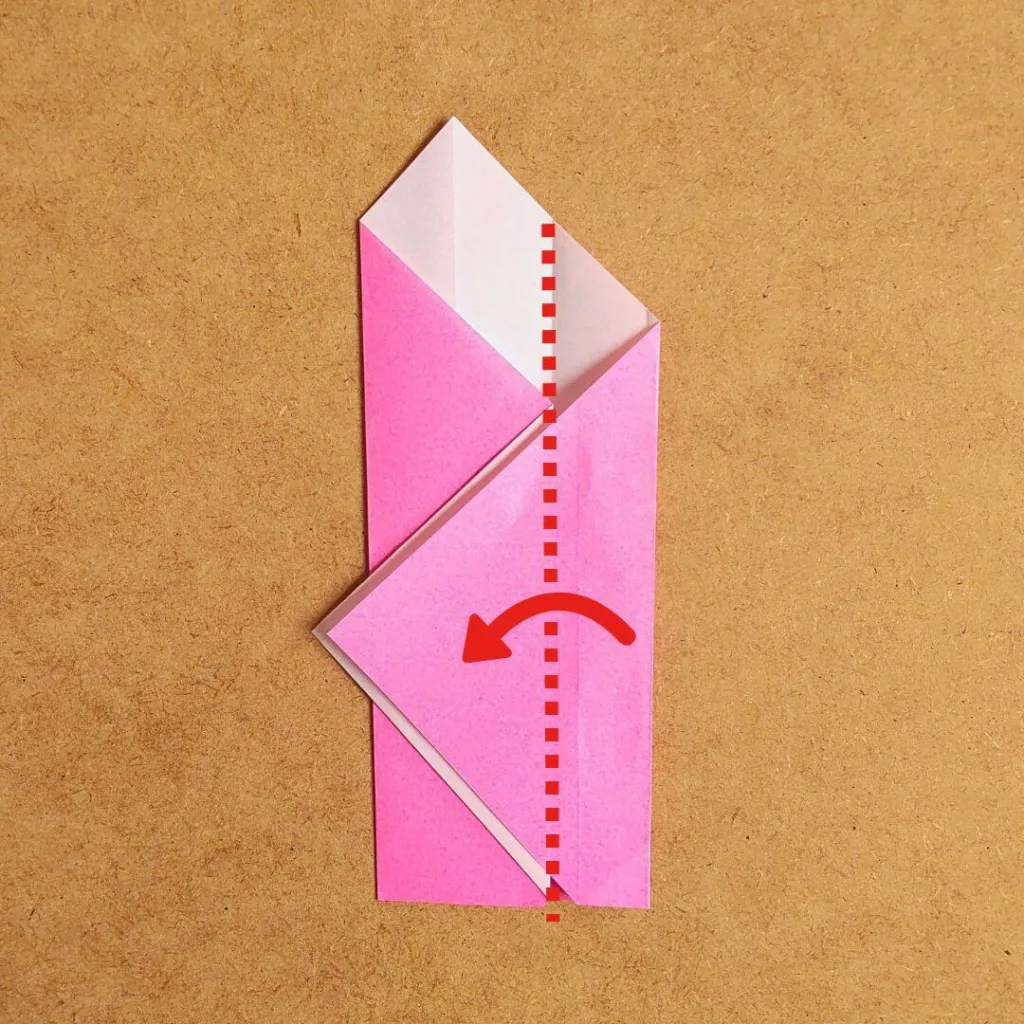

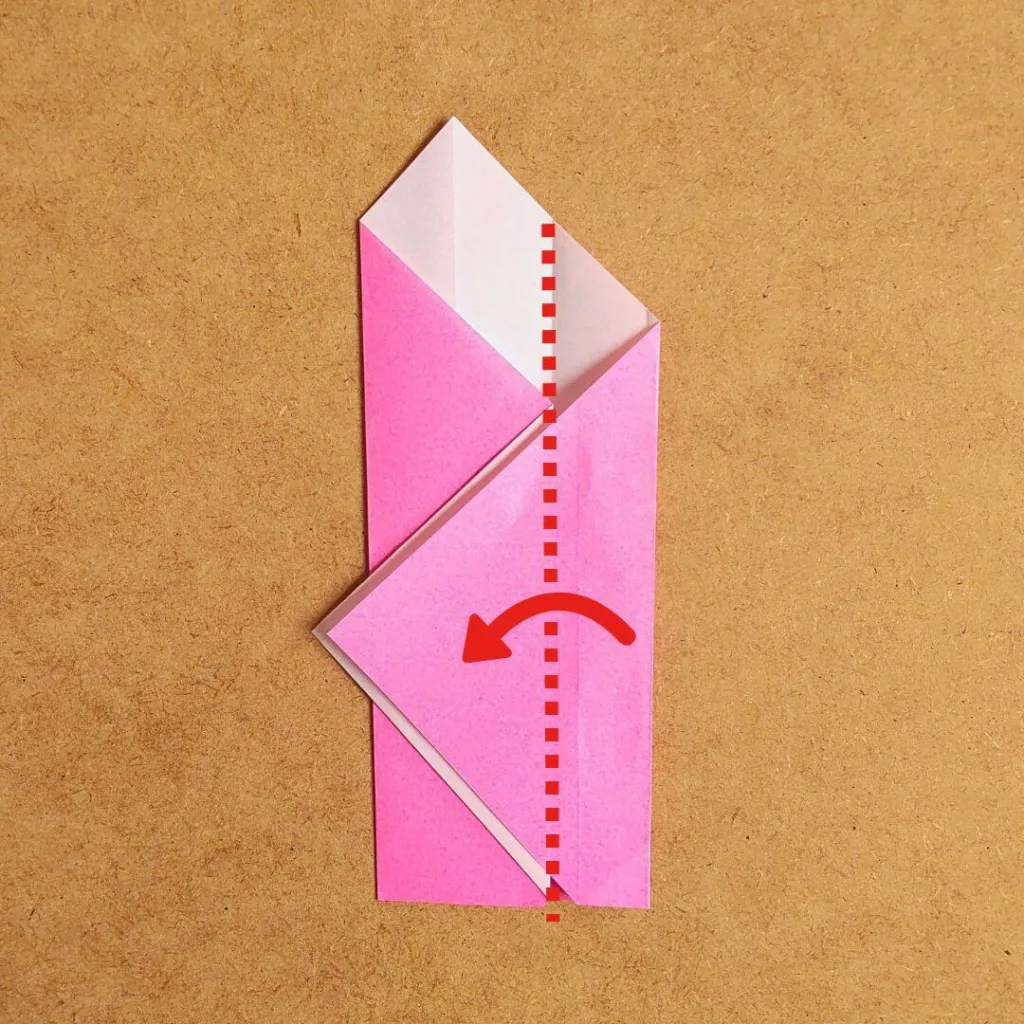

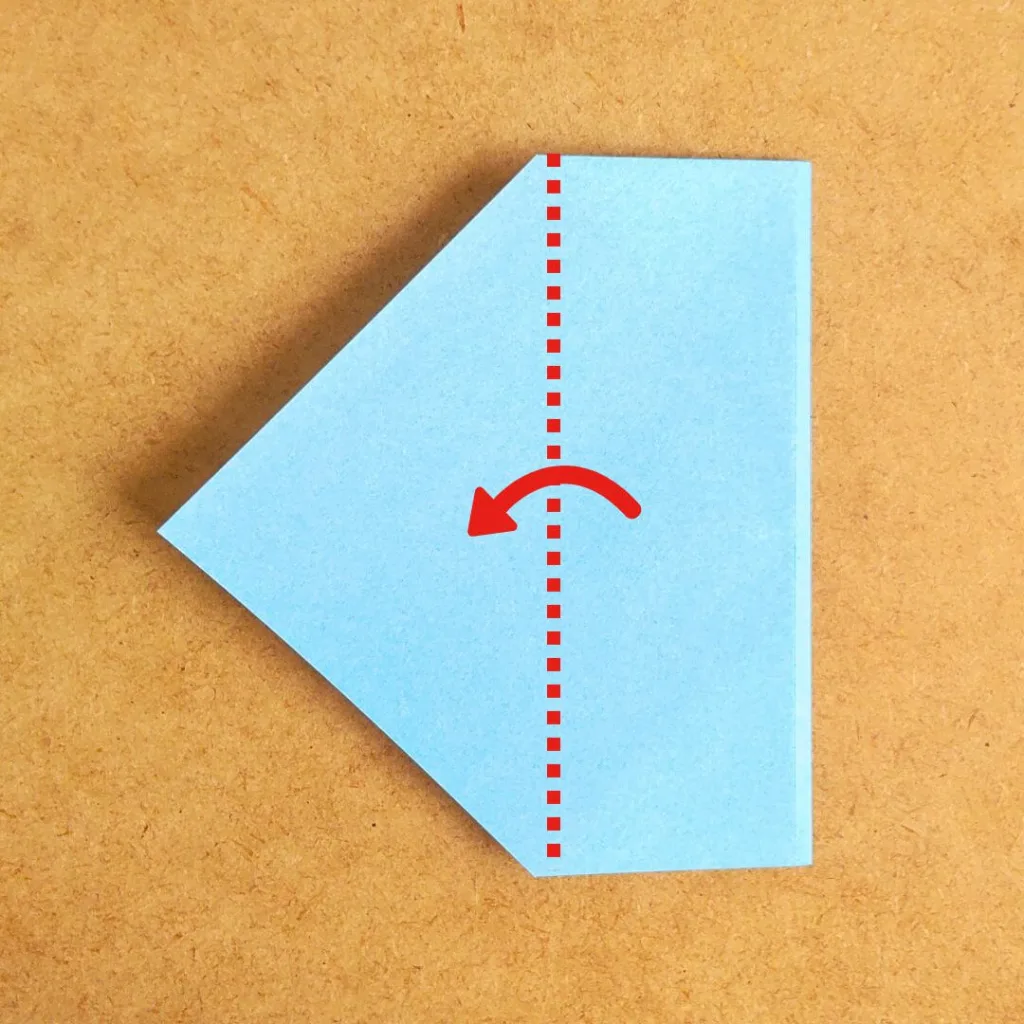

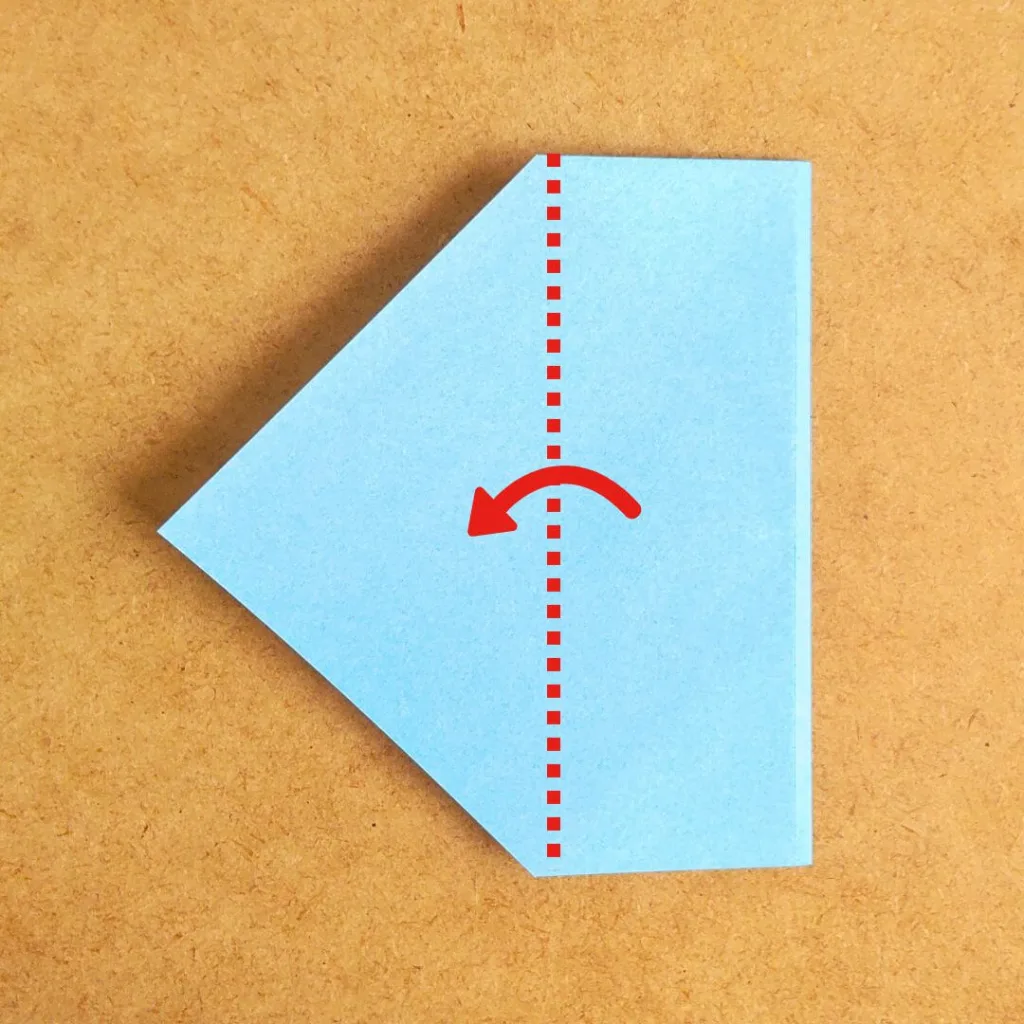

そして中心線にそって折ります。

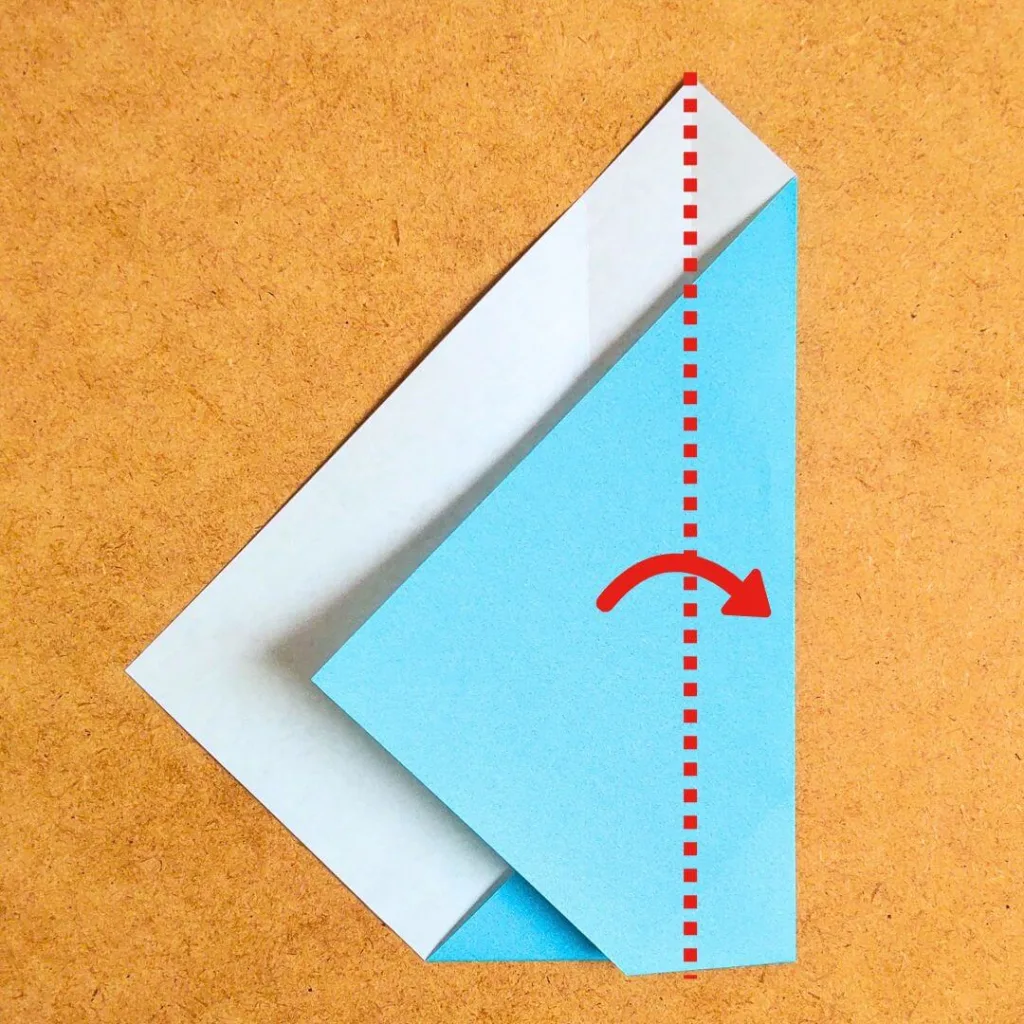

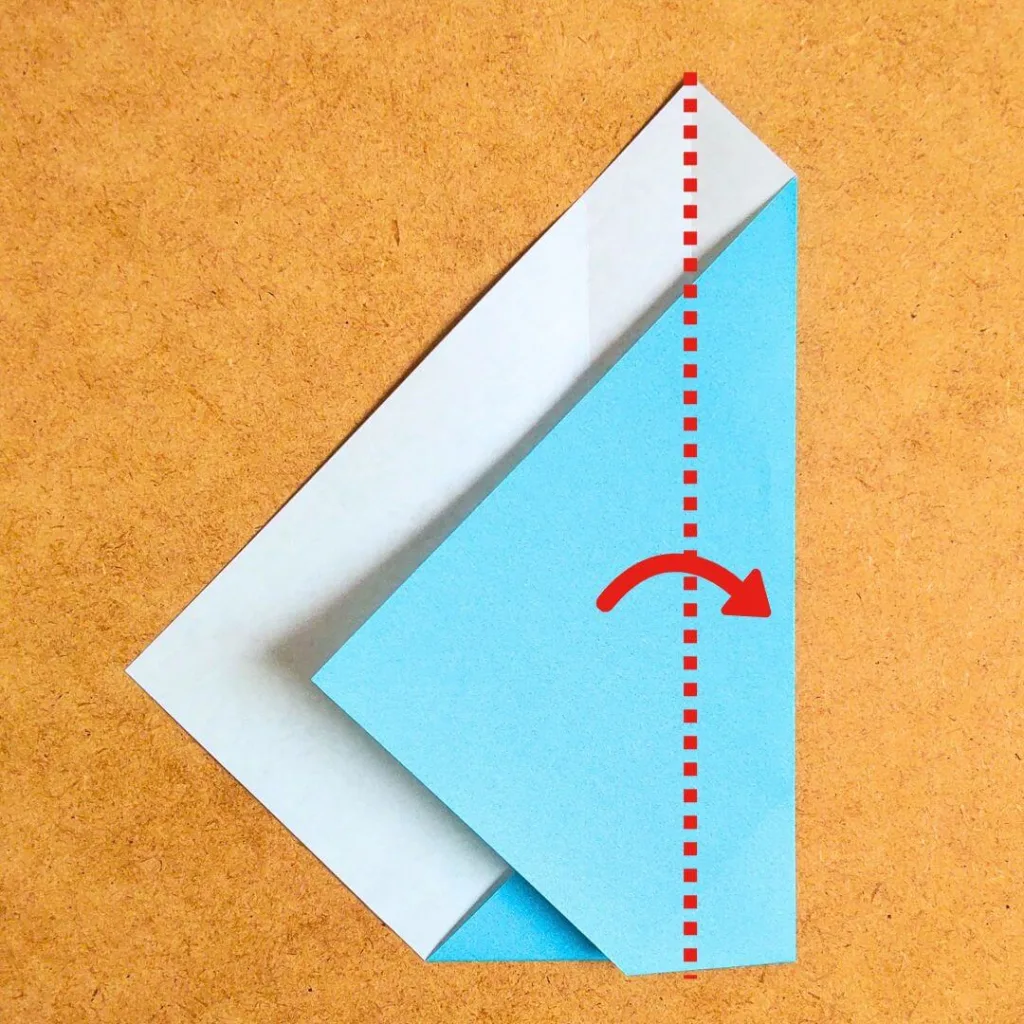

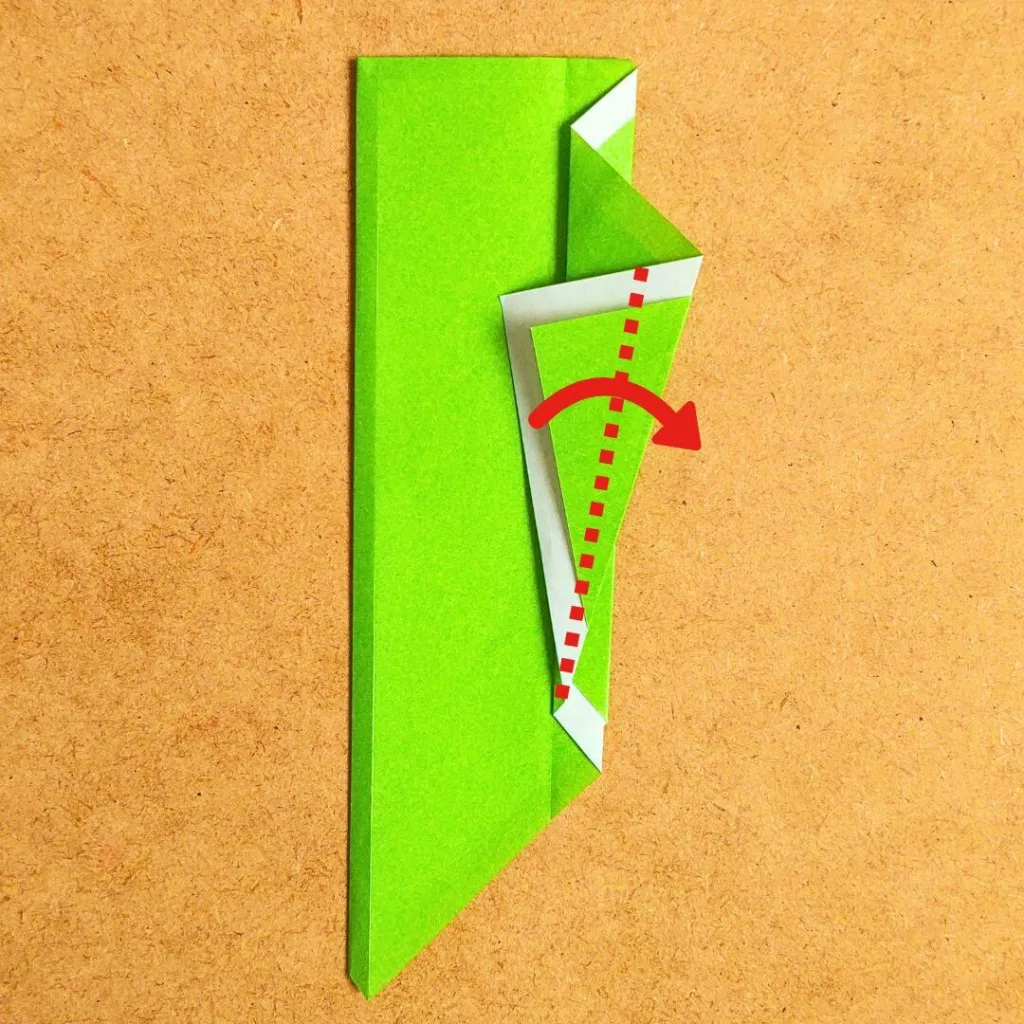

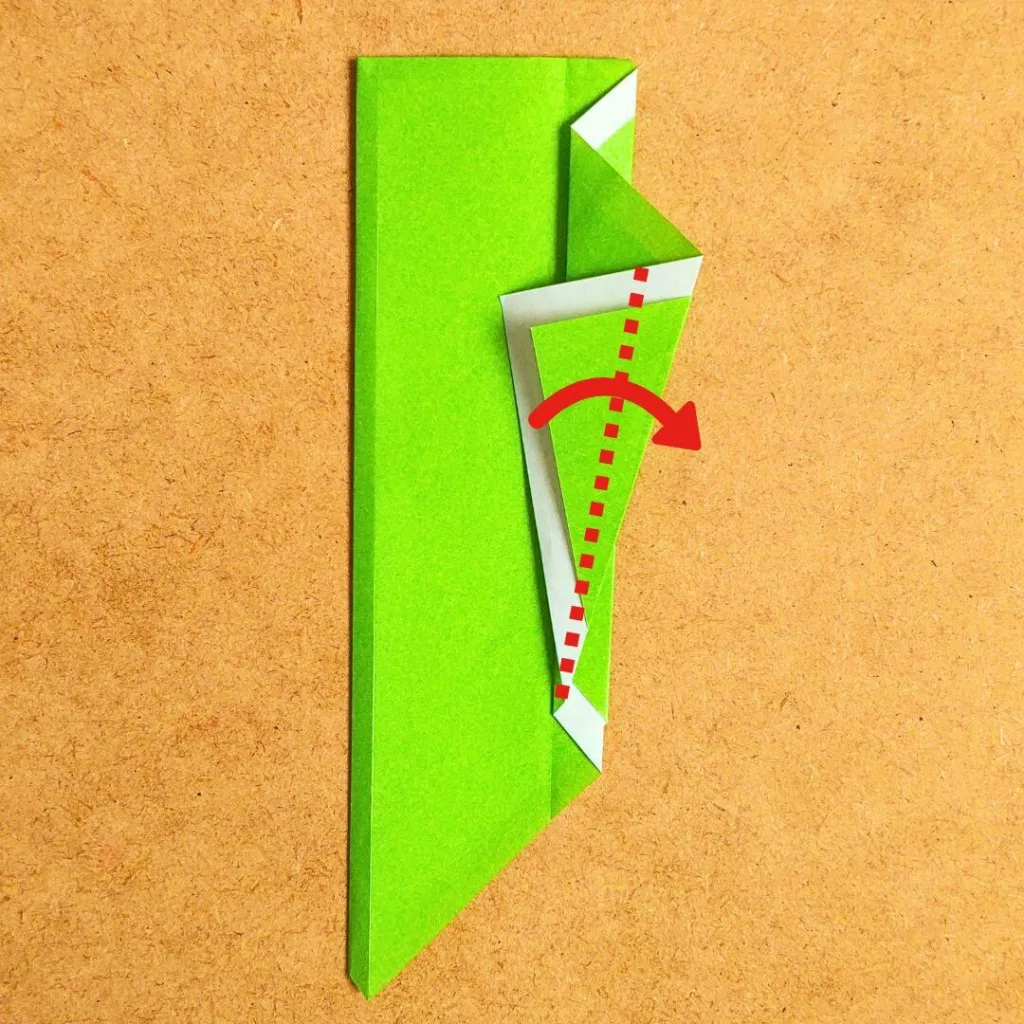

ここでひっくり返しましょう。

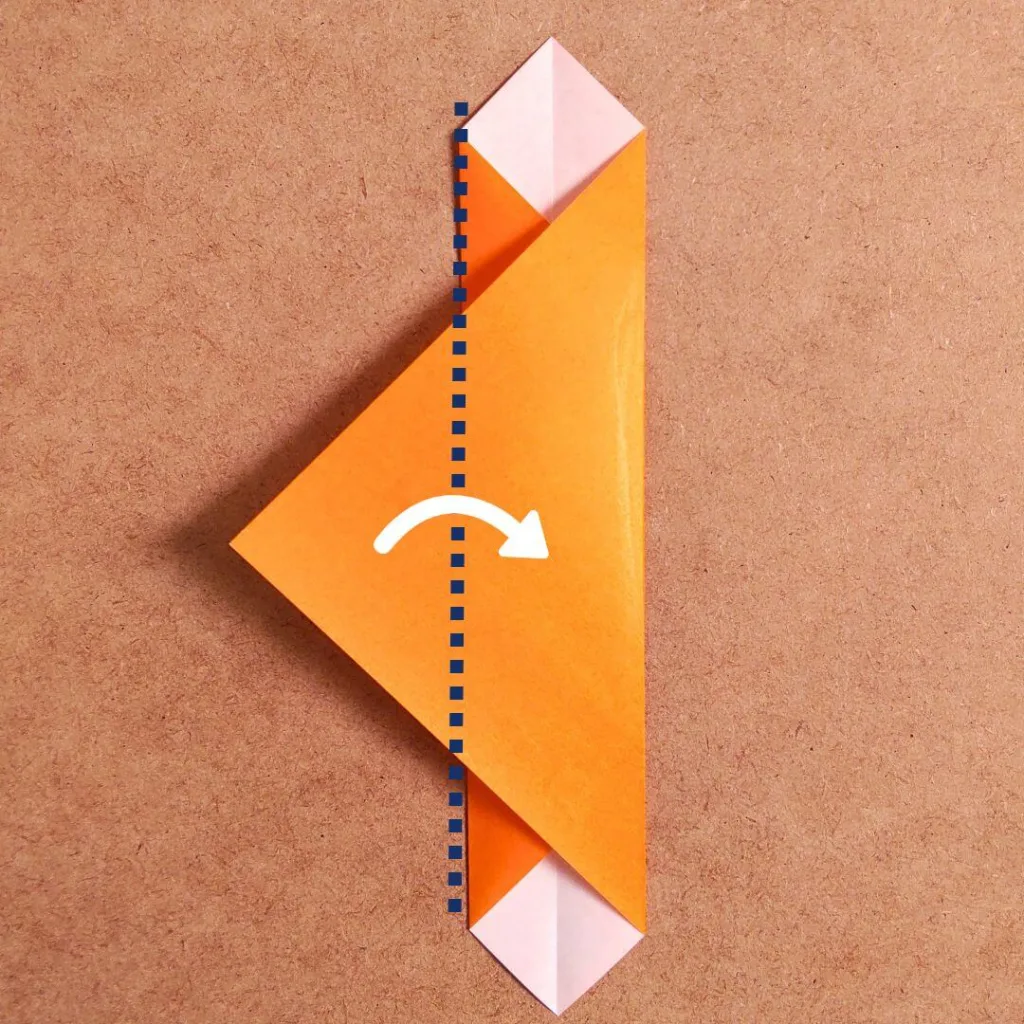

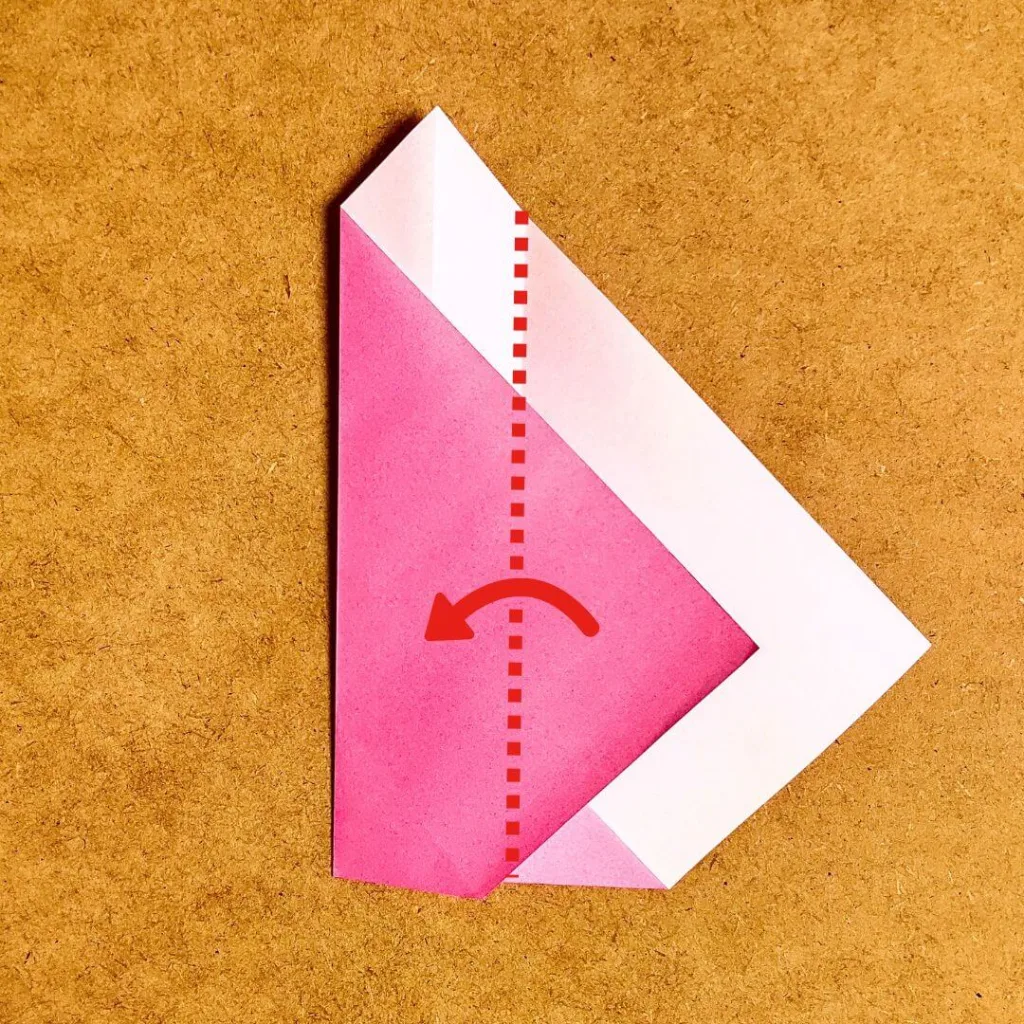

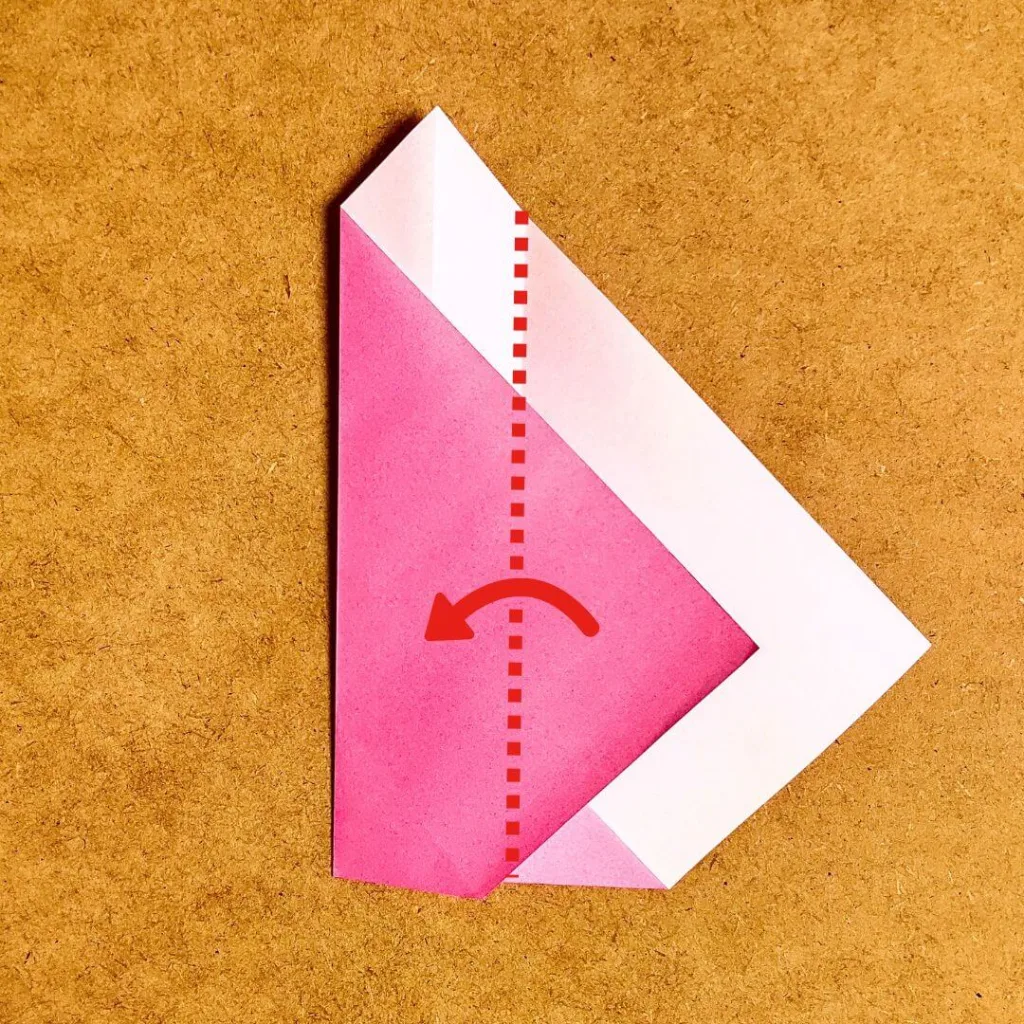

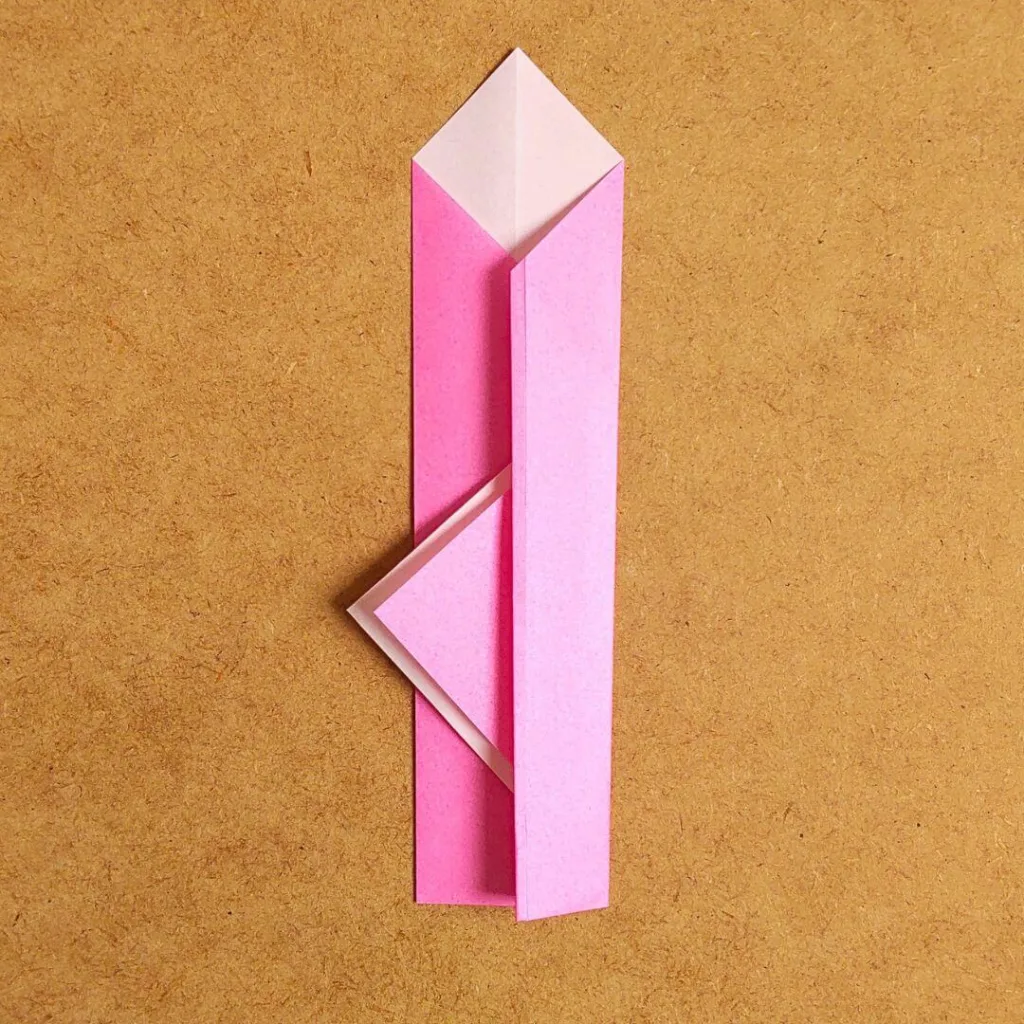

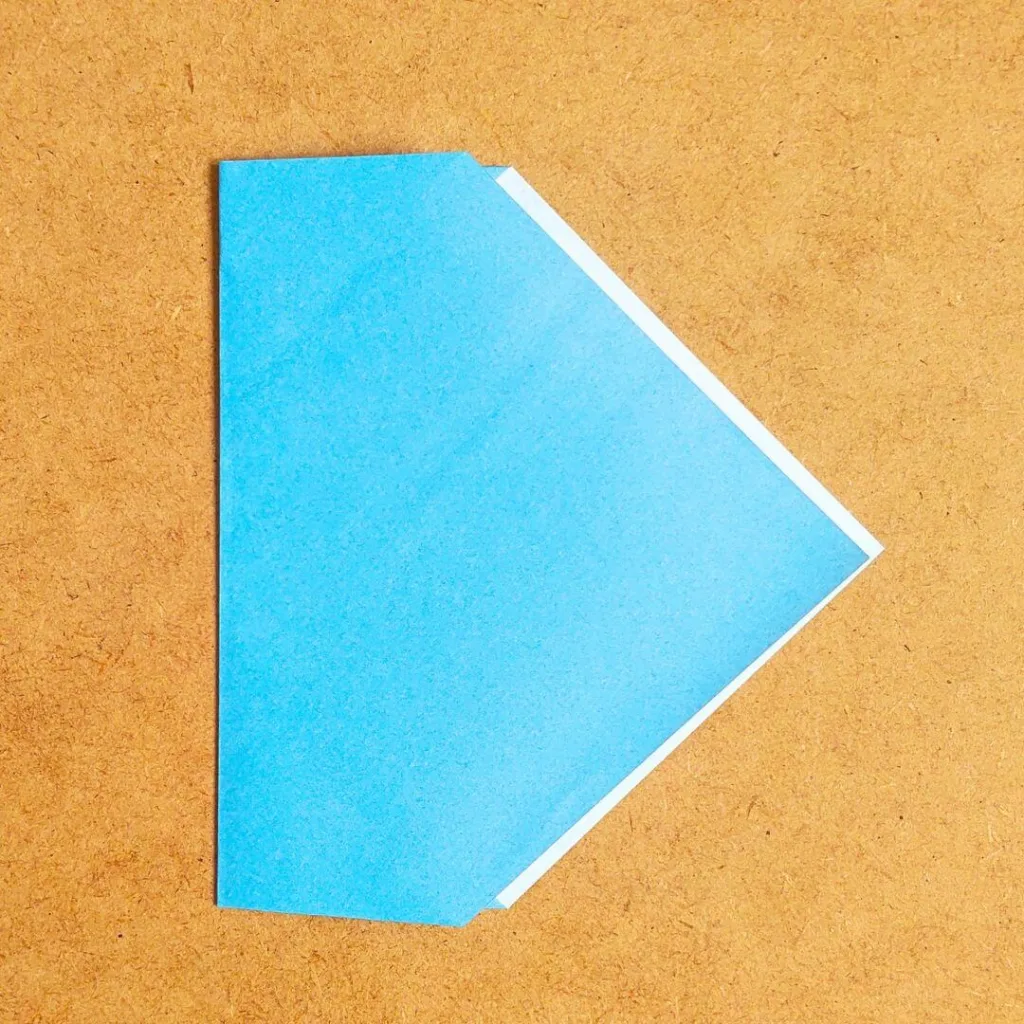

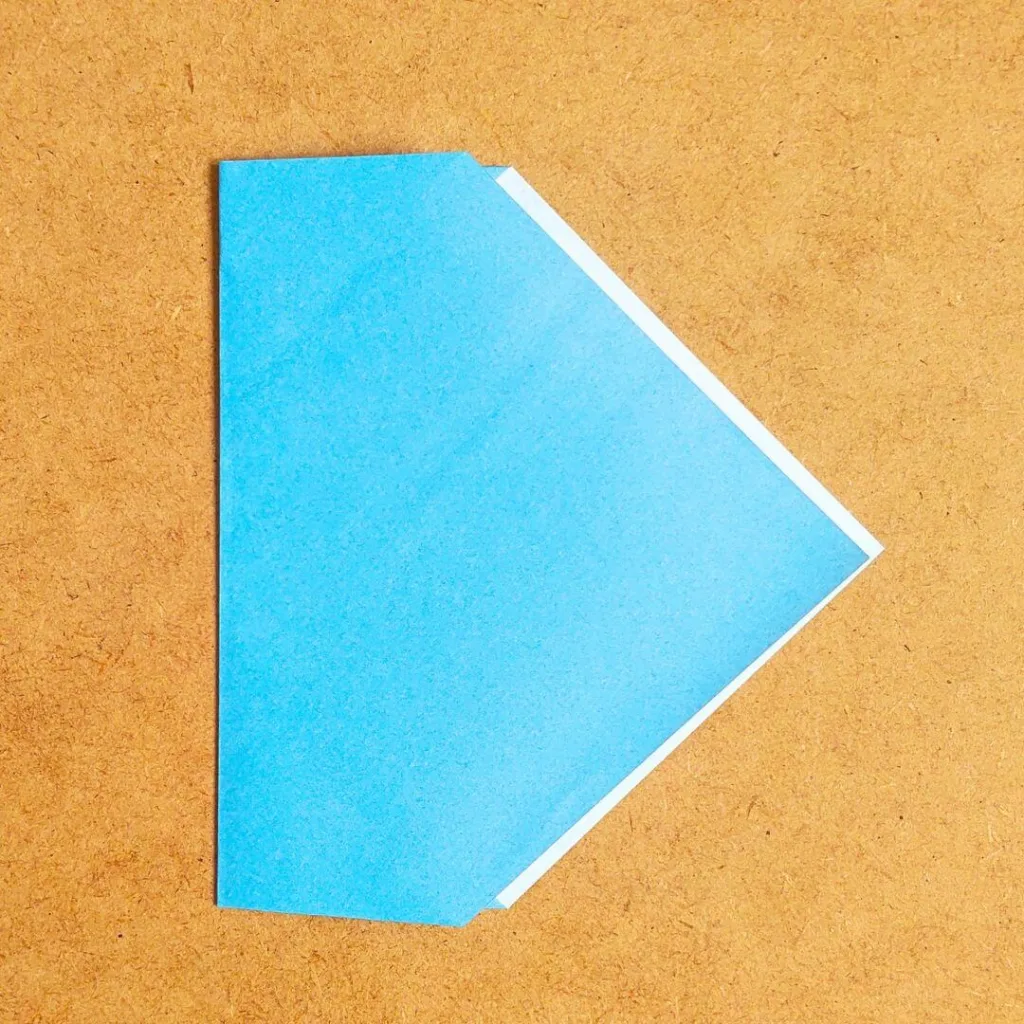

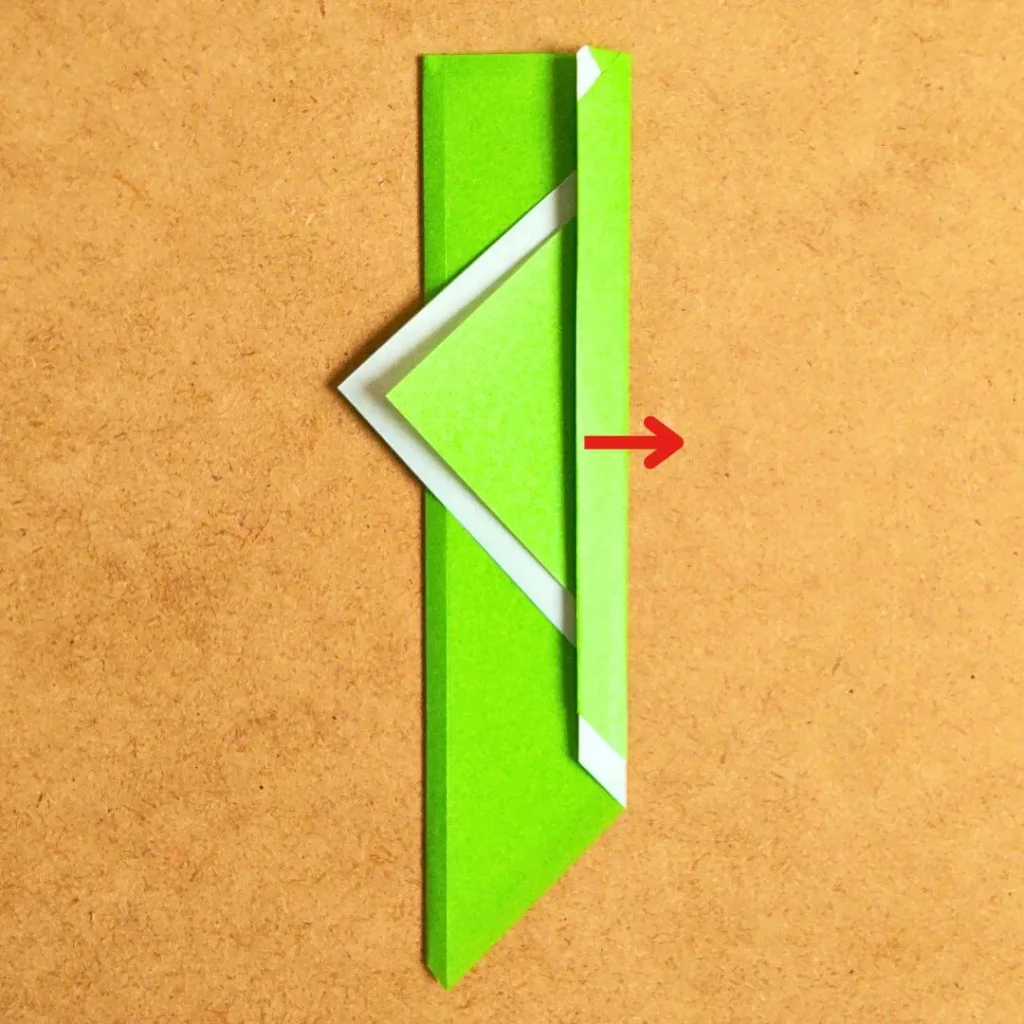

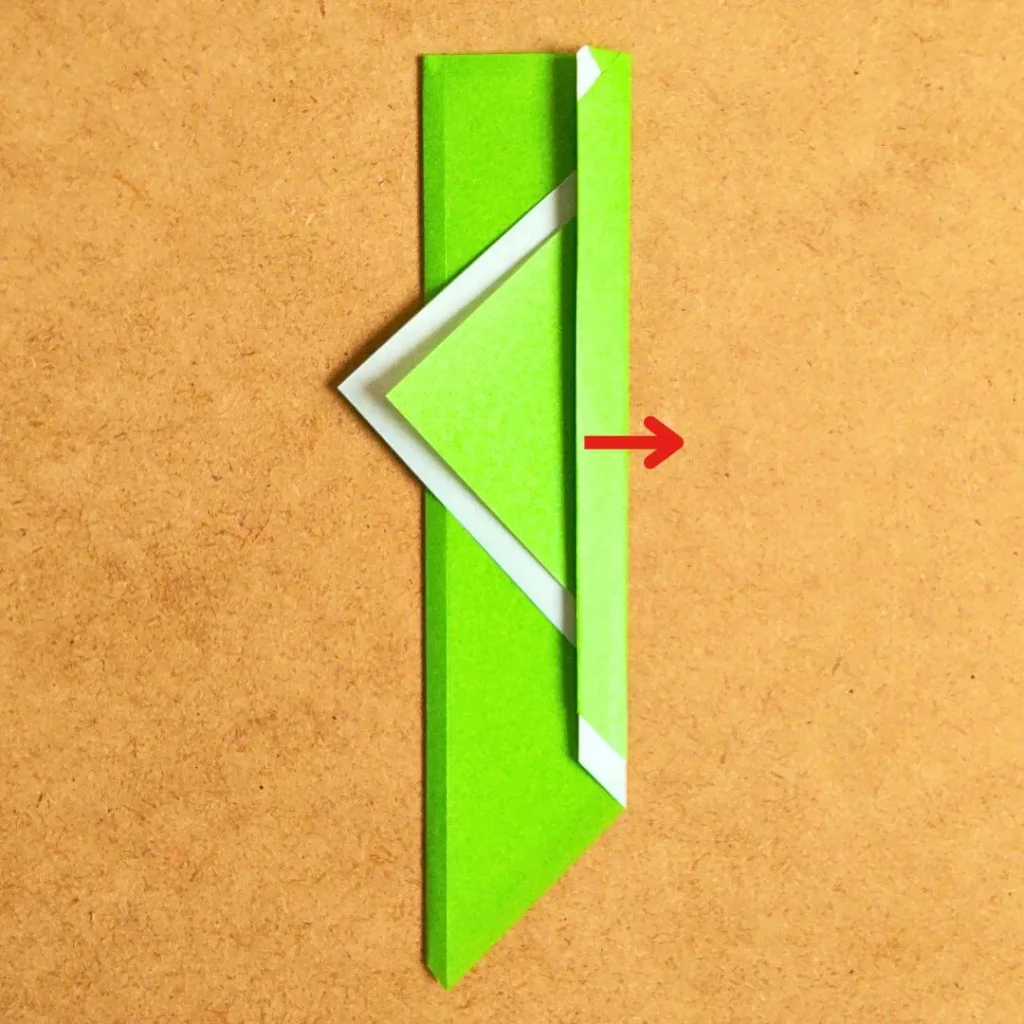

返したら、左端を5ミリほど折ります。

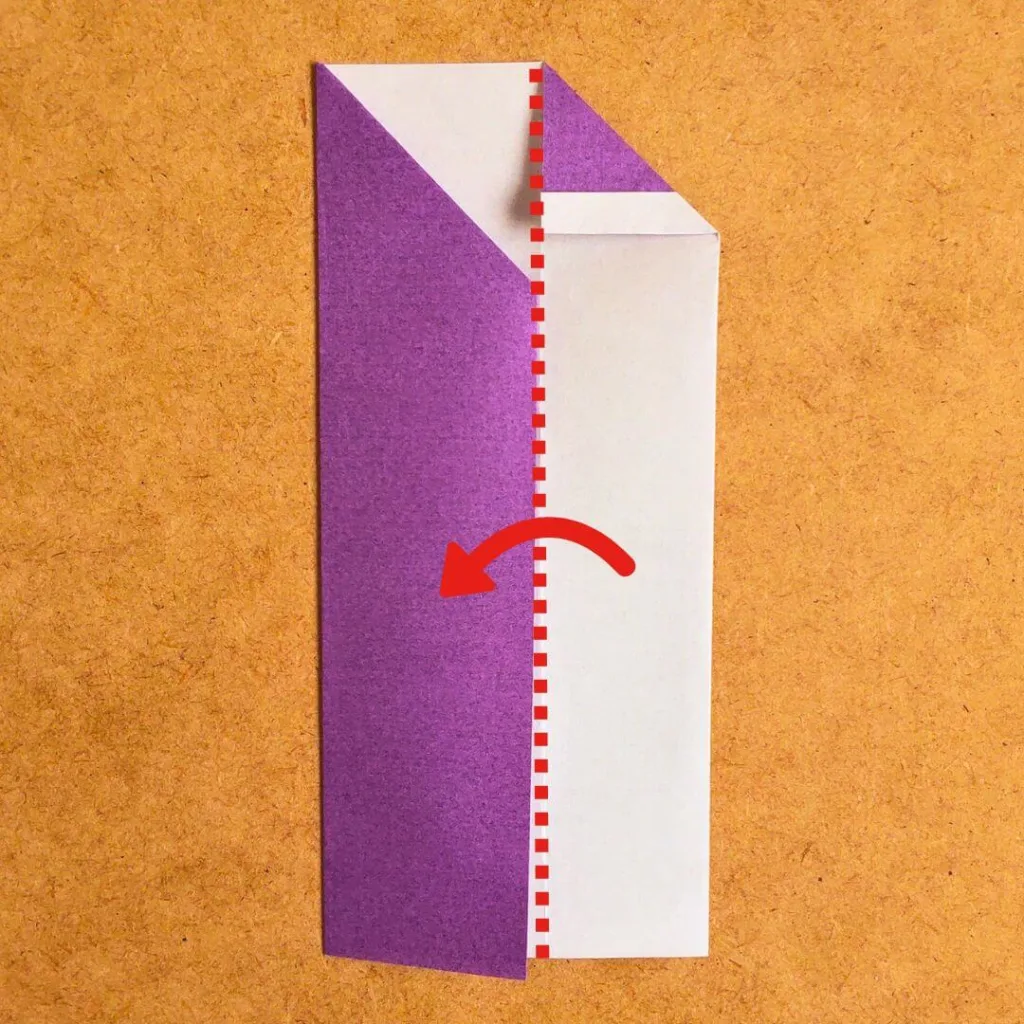

もう一度ひっくり返して、右上を三角に折ります。

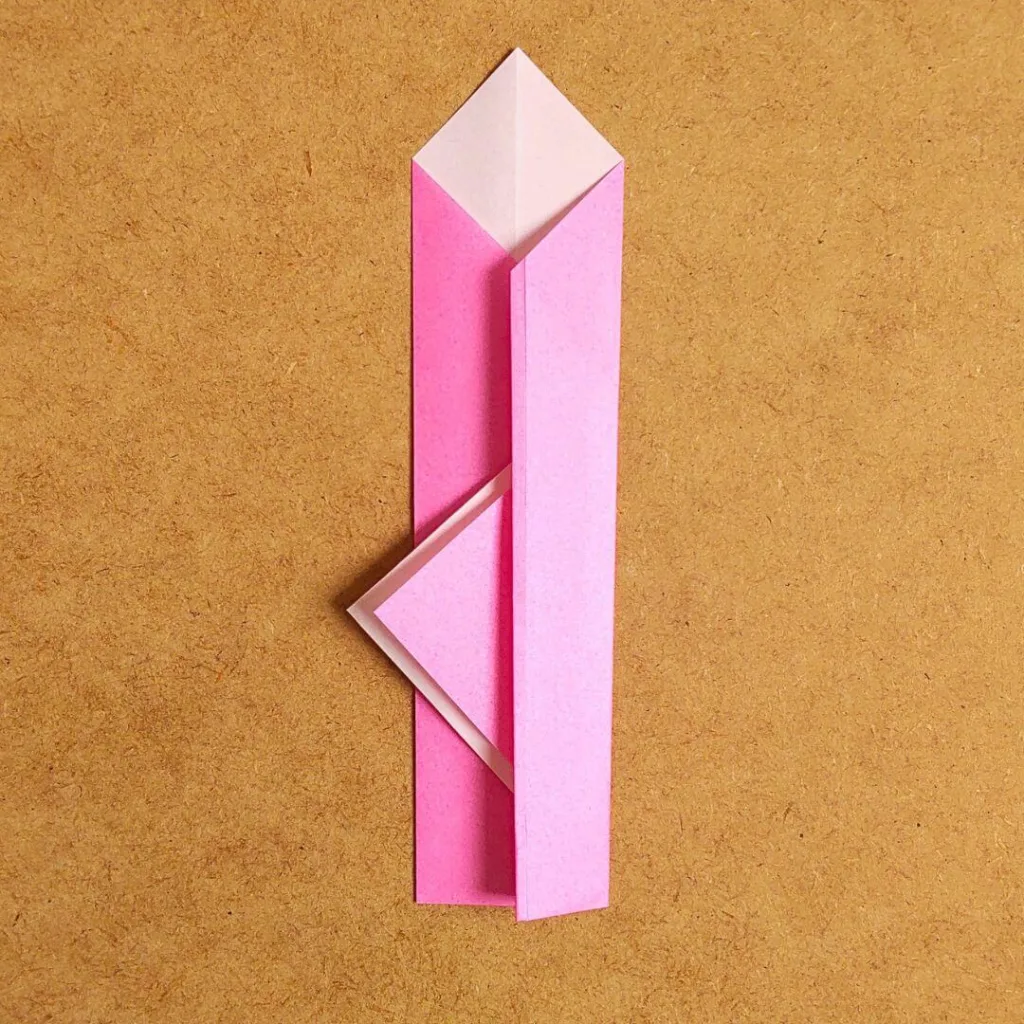

右側を折り合わせると白いラインができます。

あとは、下端を後ろに折ります。

これで箸袋の出来上がりです。

それにつけても、複雑そうに見えて簡単に作れましたね。

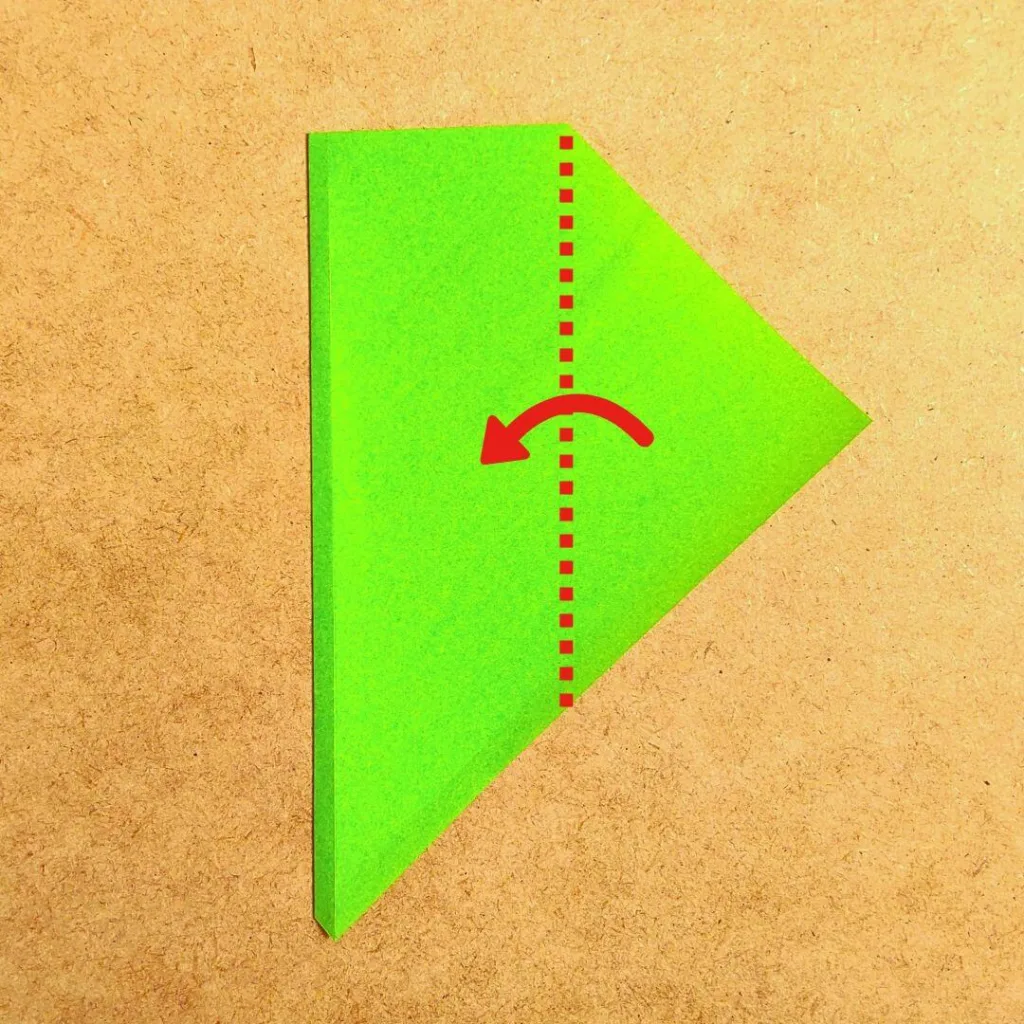

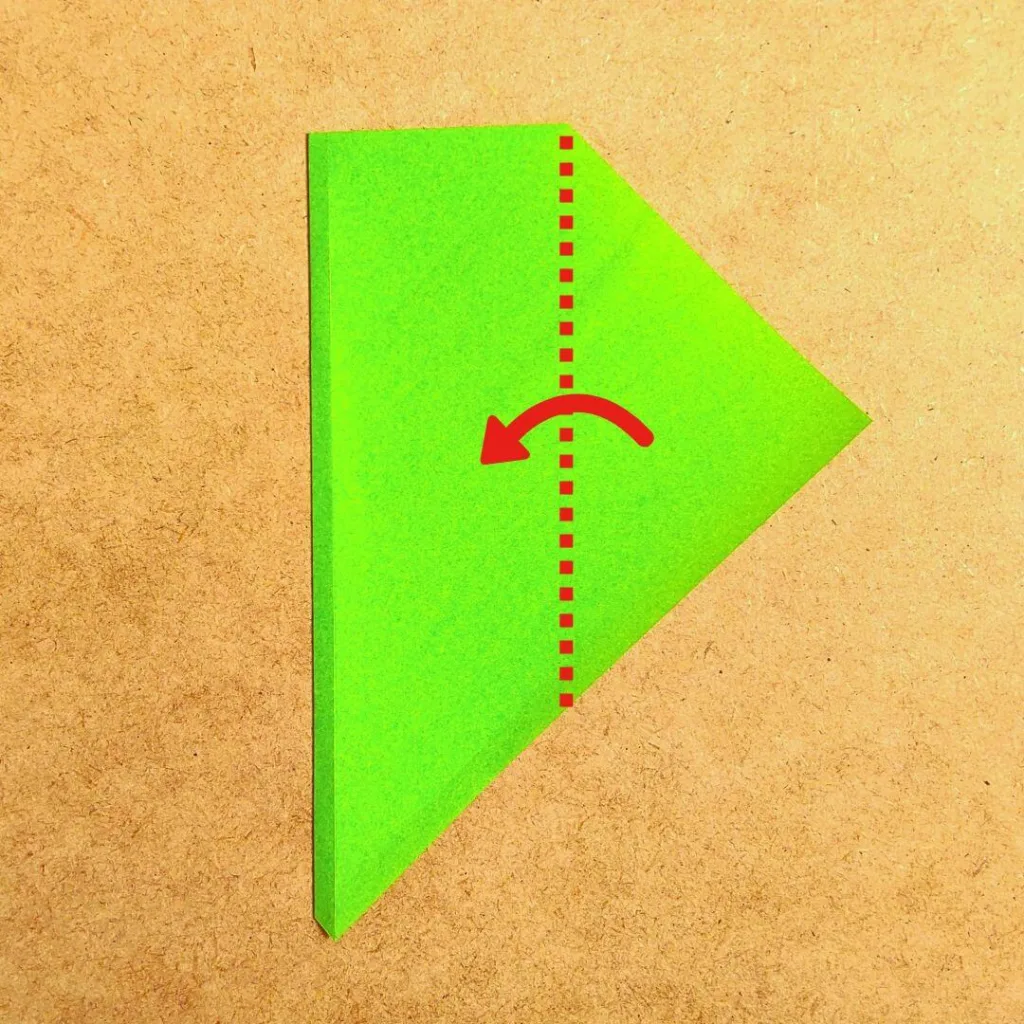

一つ目のはし袋です。

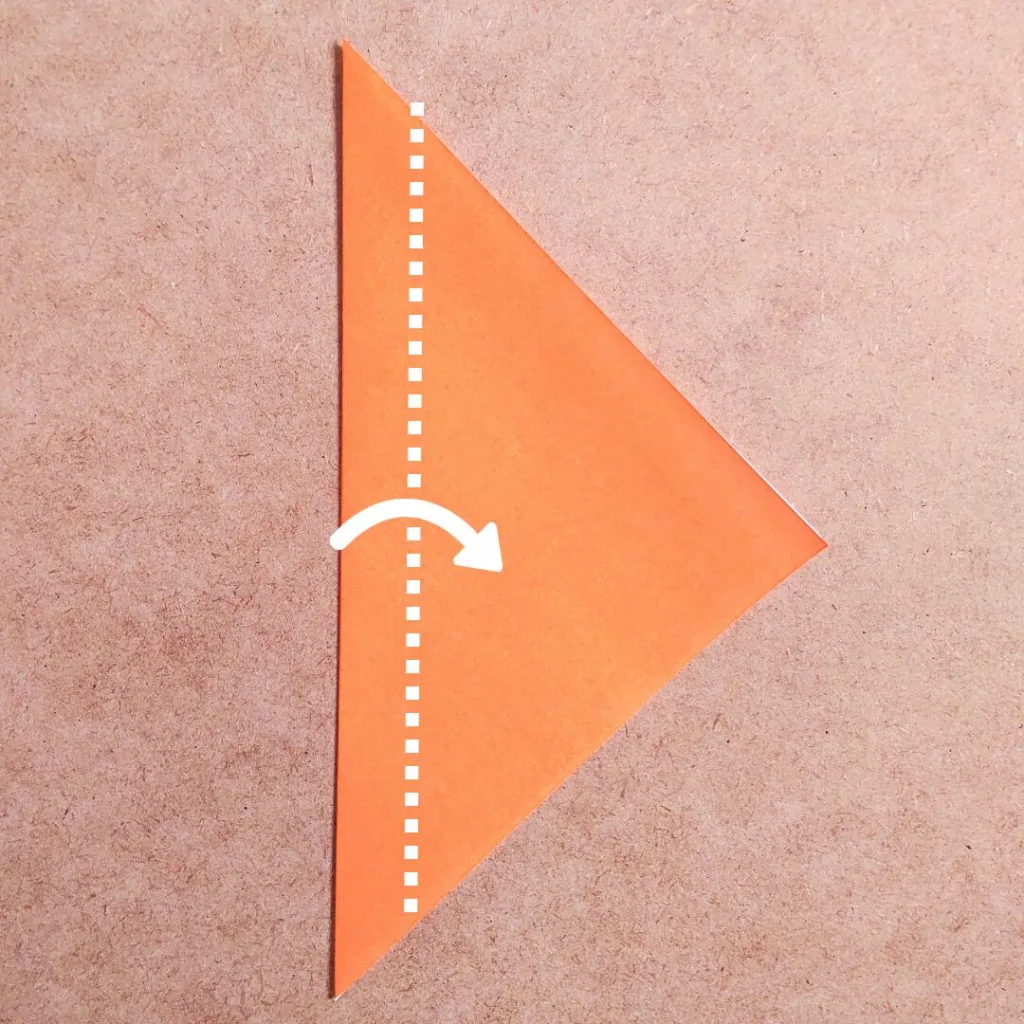

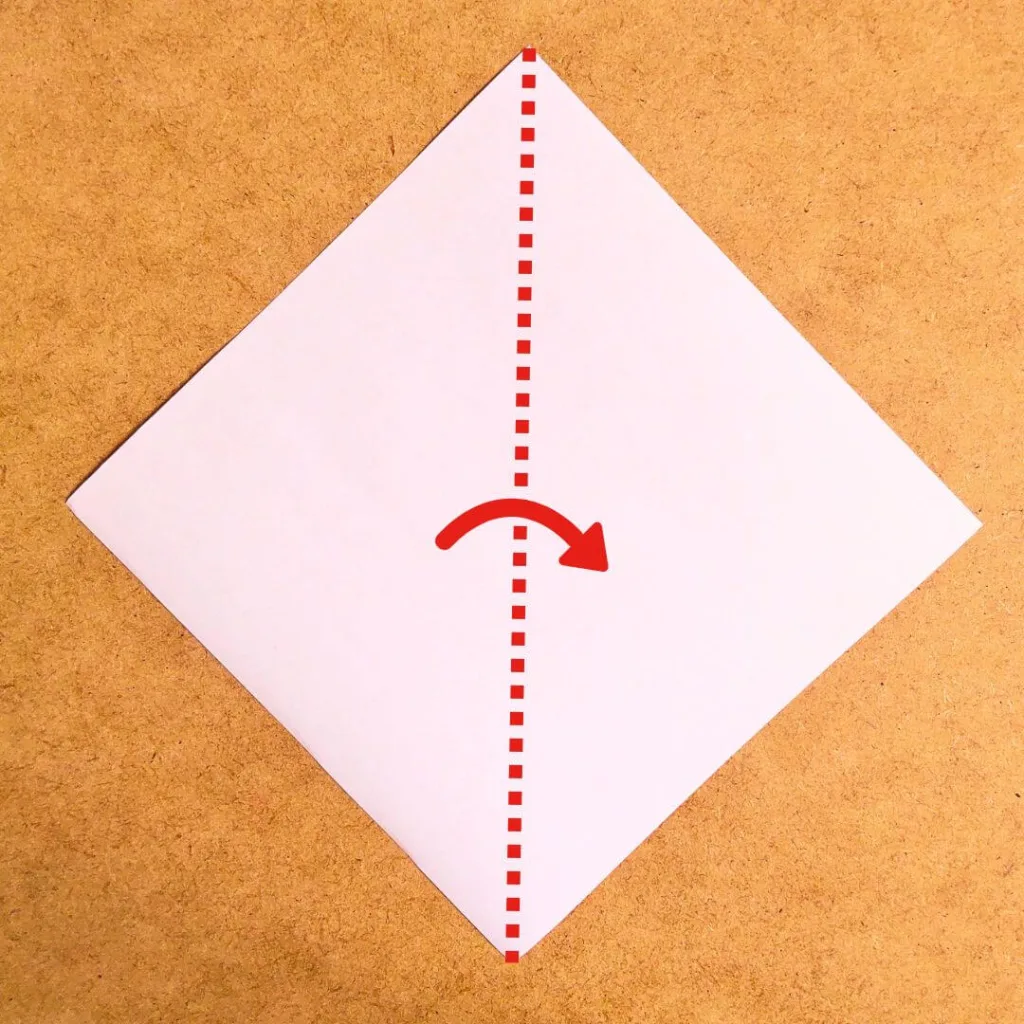

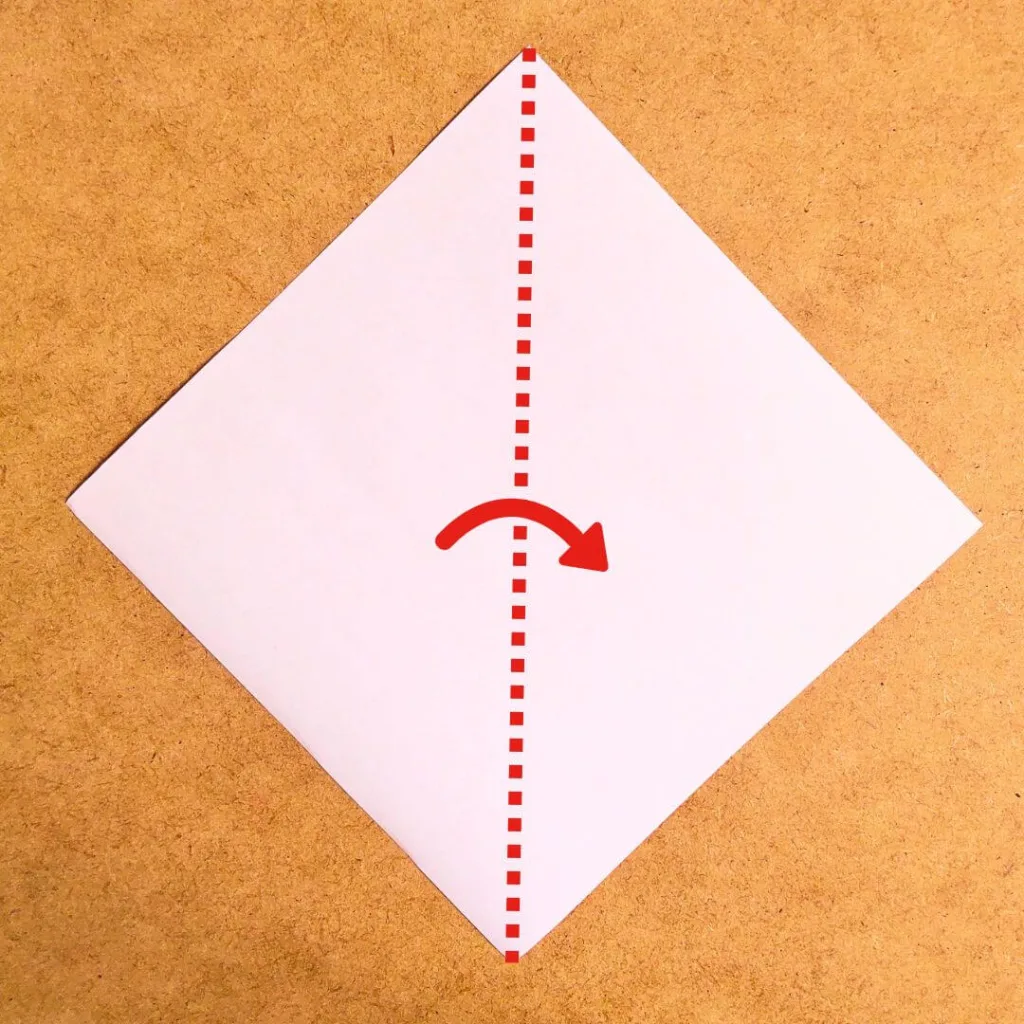

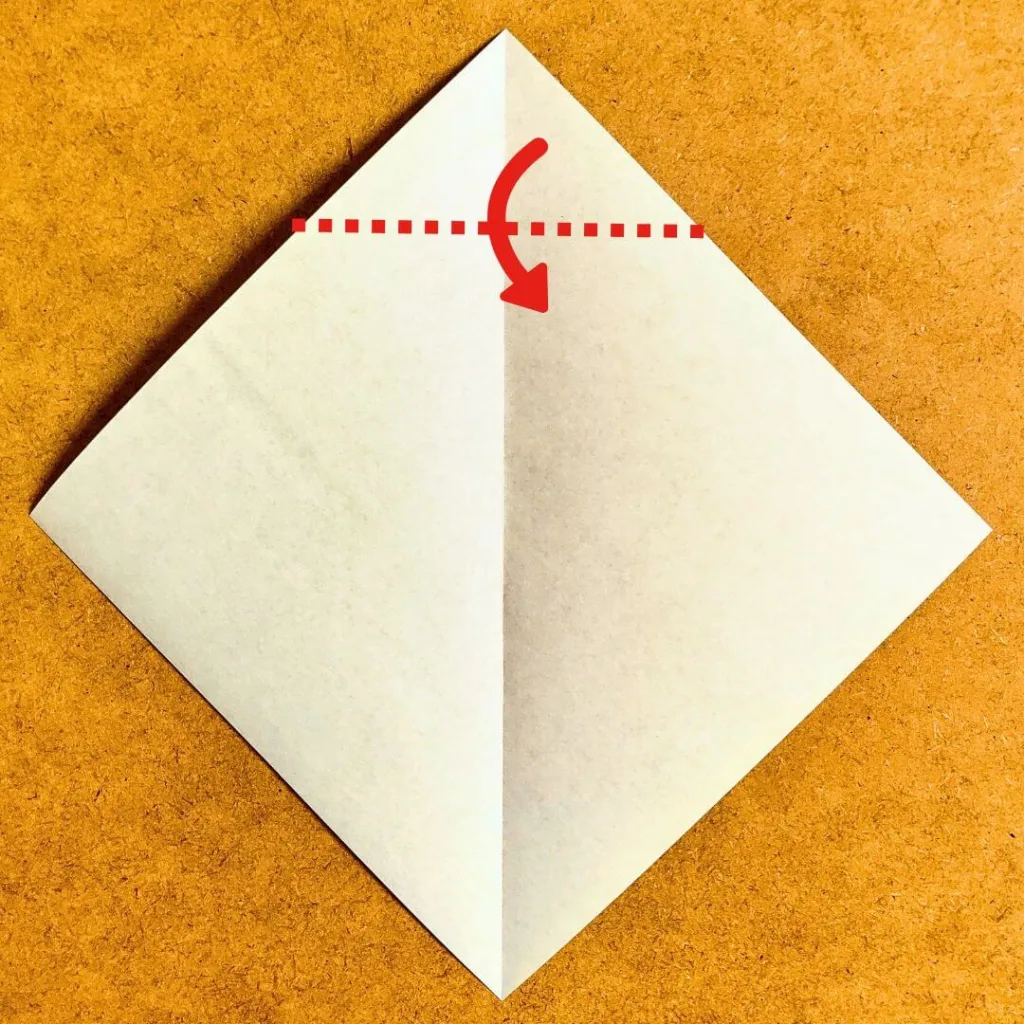

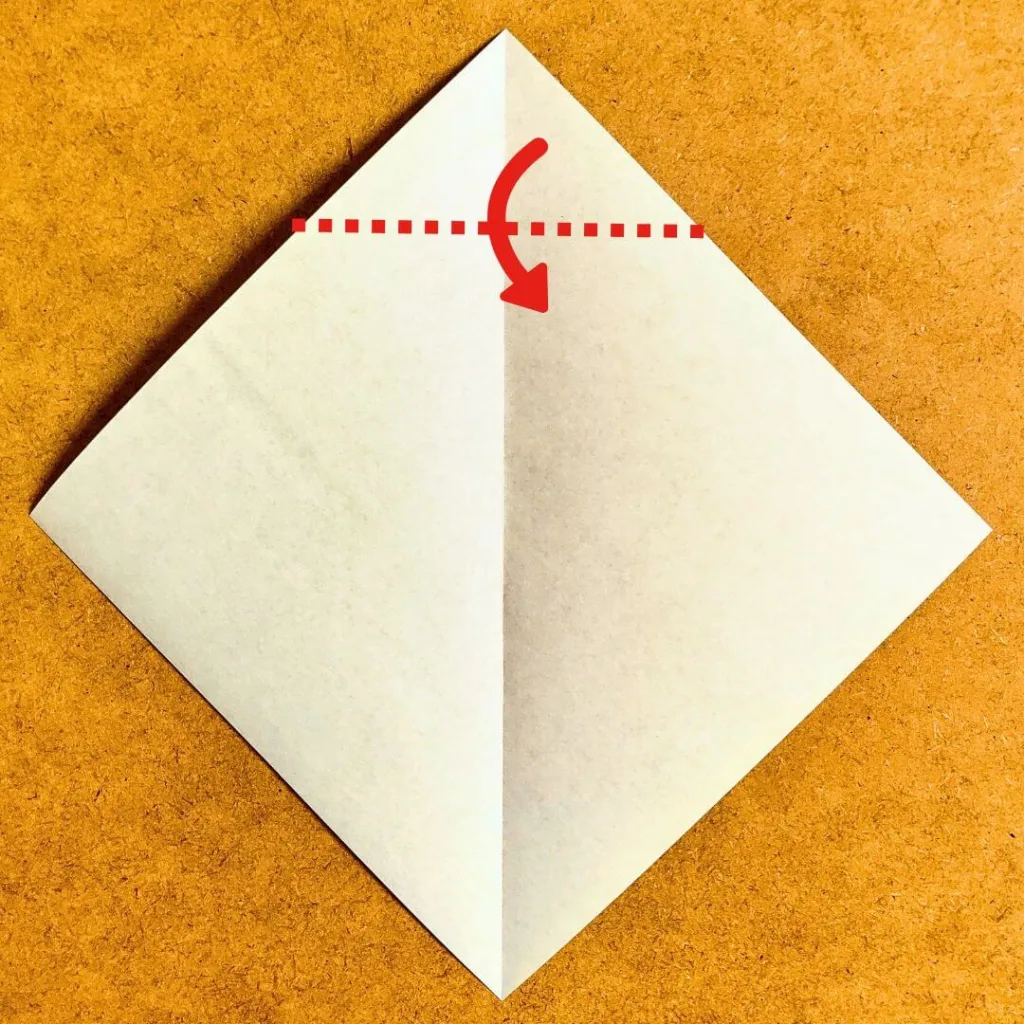

まず、おりがみを三角に折ります。

それから、2センチ弱ほどのところに折り目をつけて開きます。

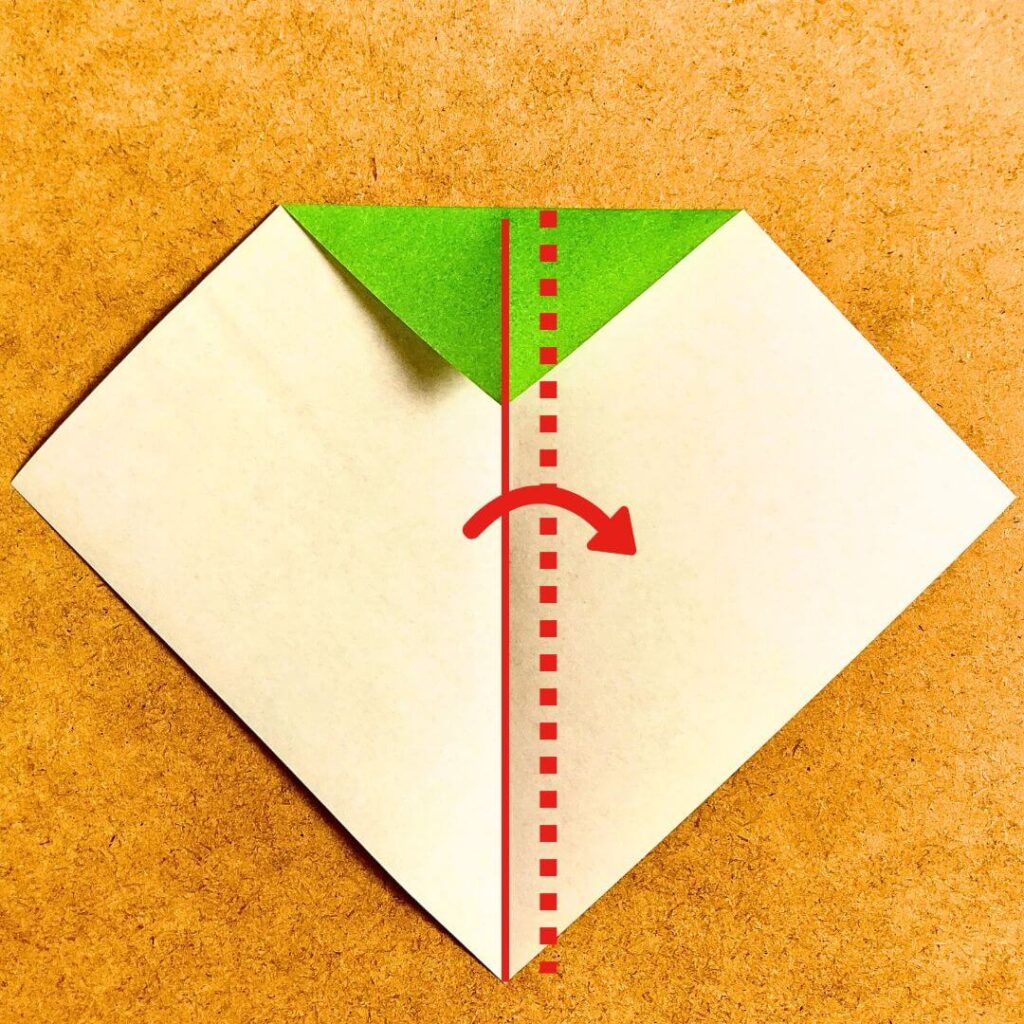

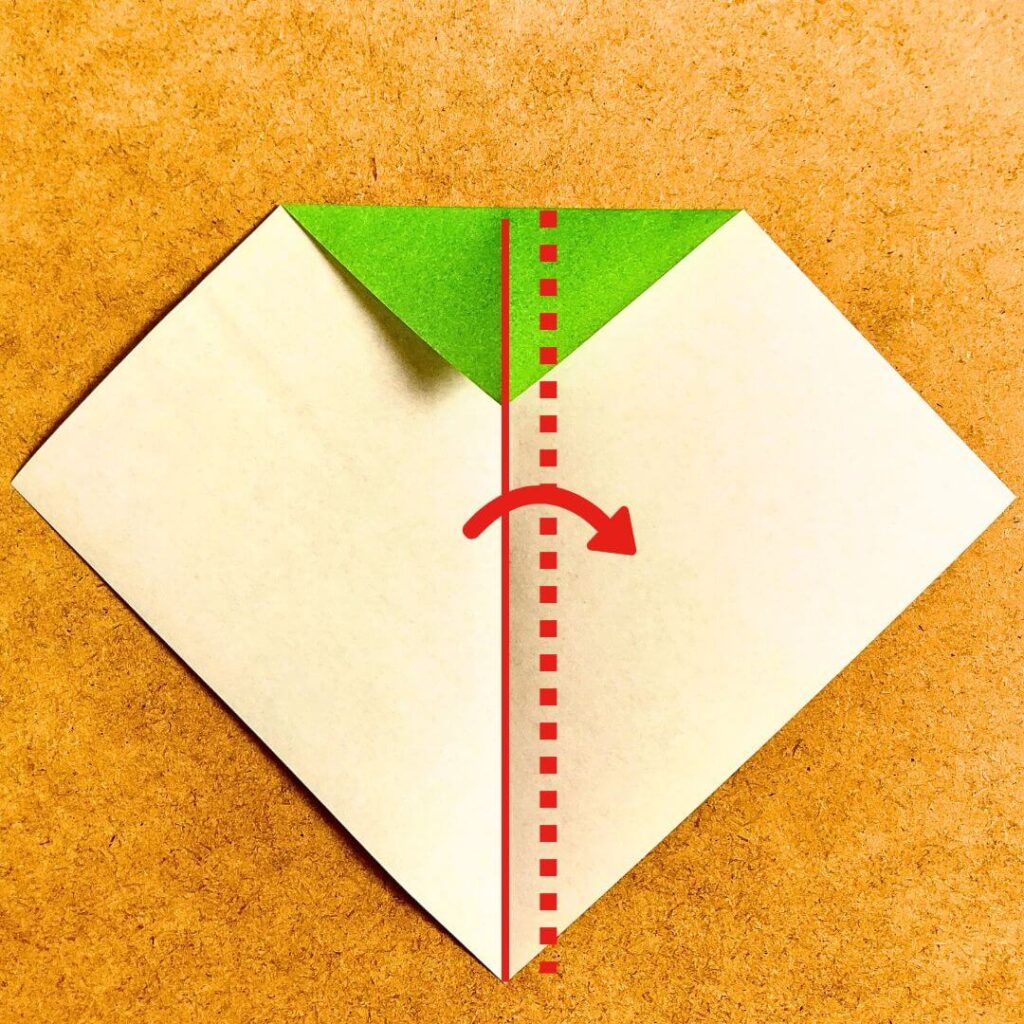

そして、左の折り目にそって折ります。

今度は右側の折り目にそって2枚一緒に折ります。

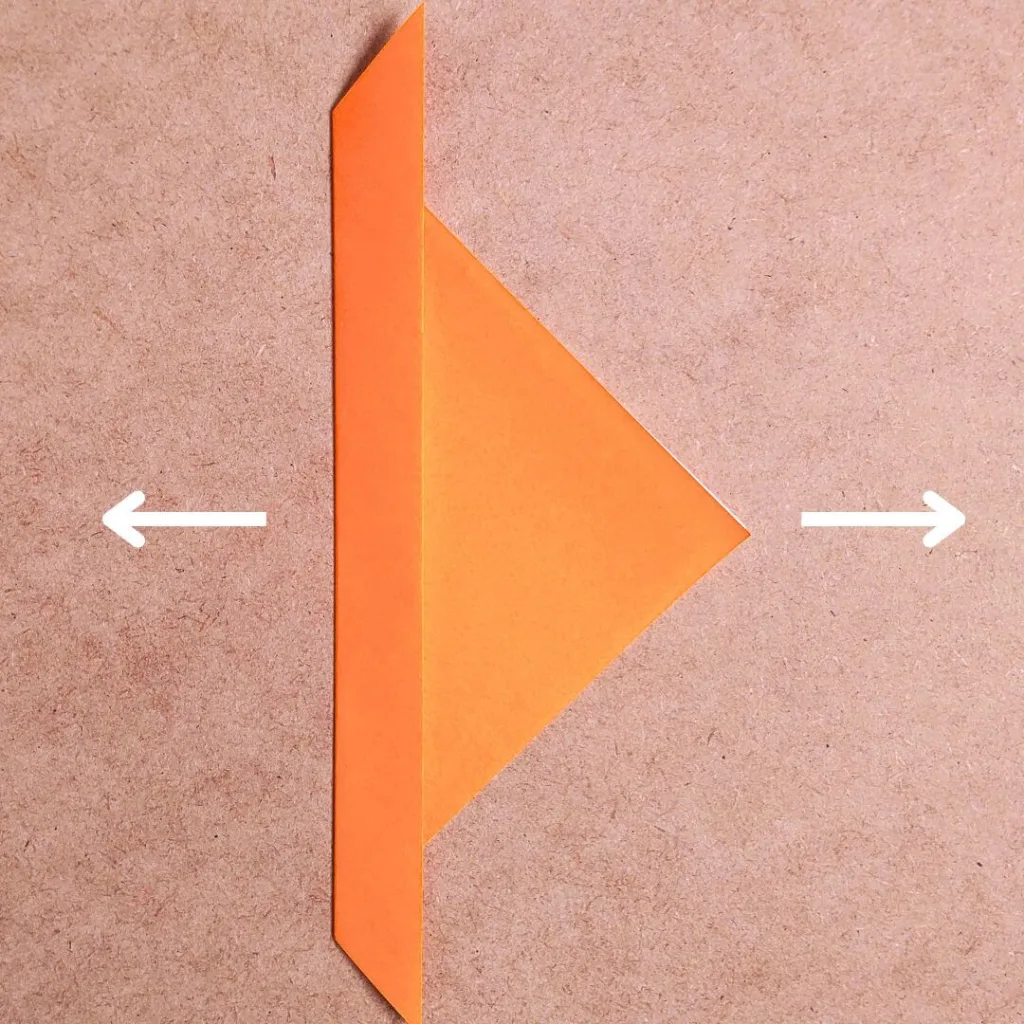

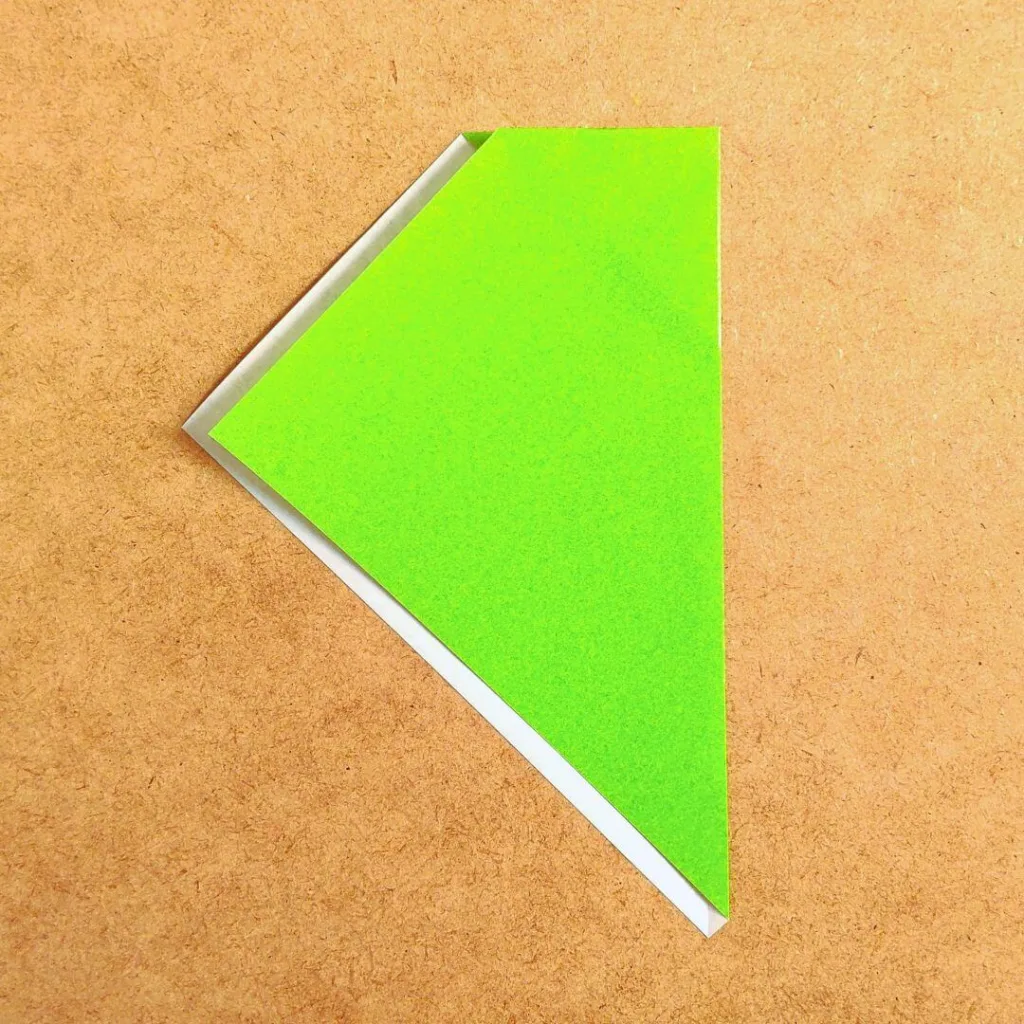

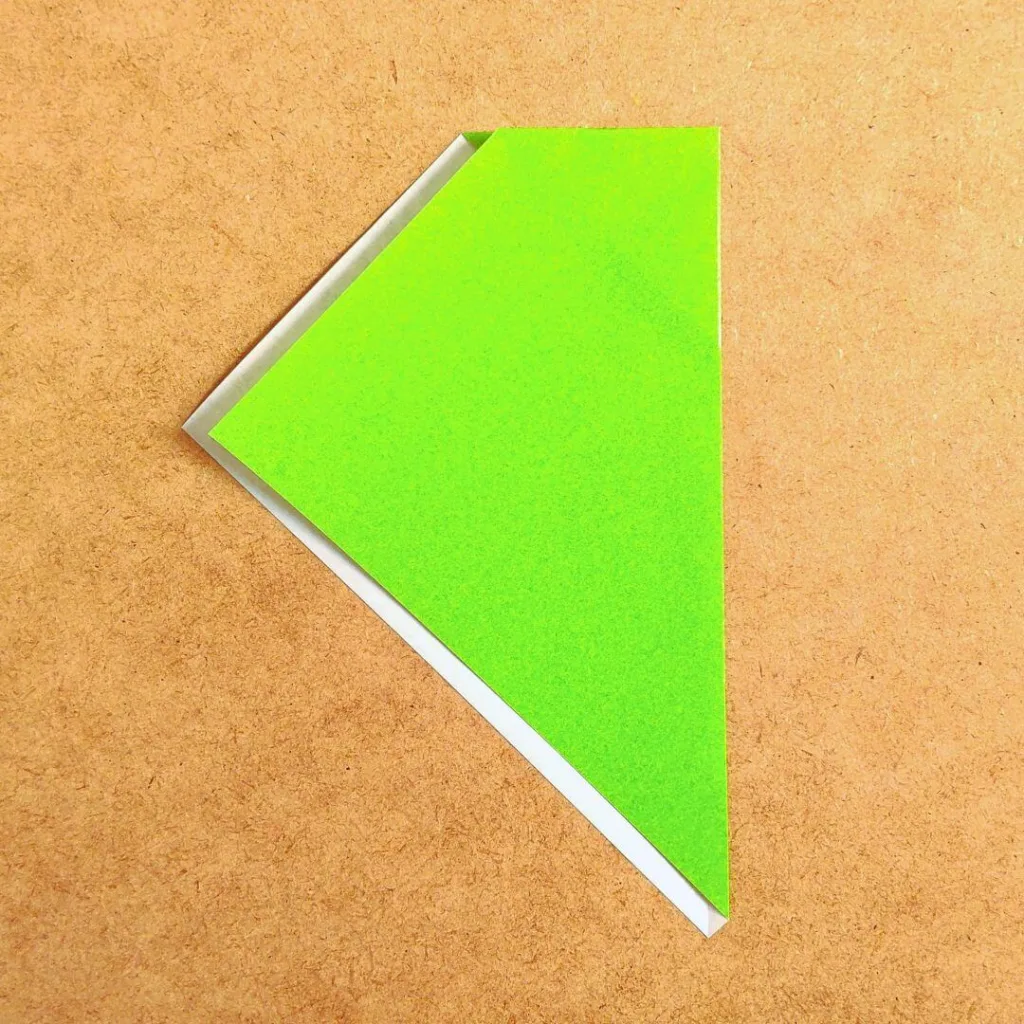

つぎに、左端に合わせて折り返します。

中心と左端を3等分にして、3分の2のあたりで折ります。

要は、だいたい真ん中あたりに来るように折ります。

下の端を後ろに折ります。

これで、一つ目のはし袋の出来上がりです。

だるまくん

だるまくん左右の三角が同じ大きさになるようにするのに、少し練習しました。

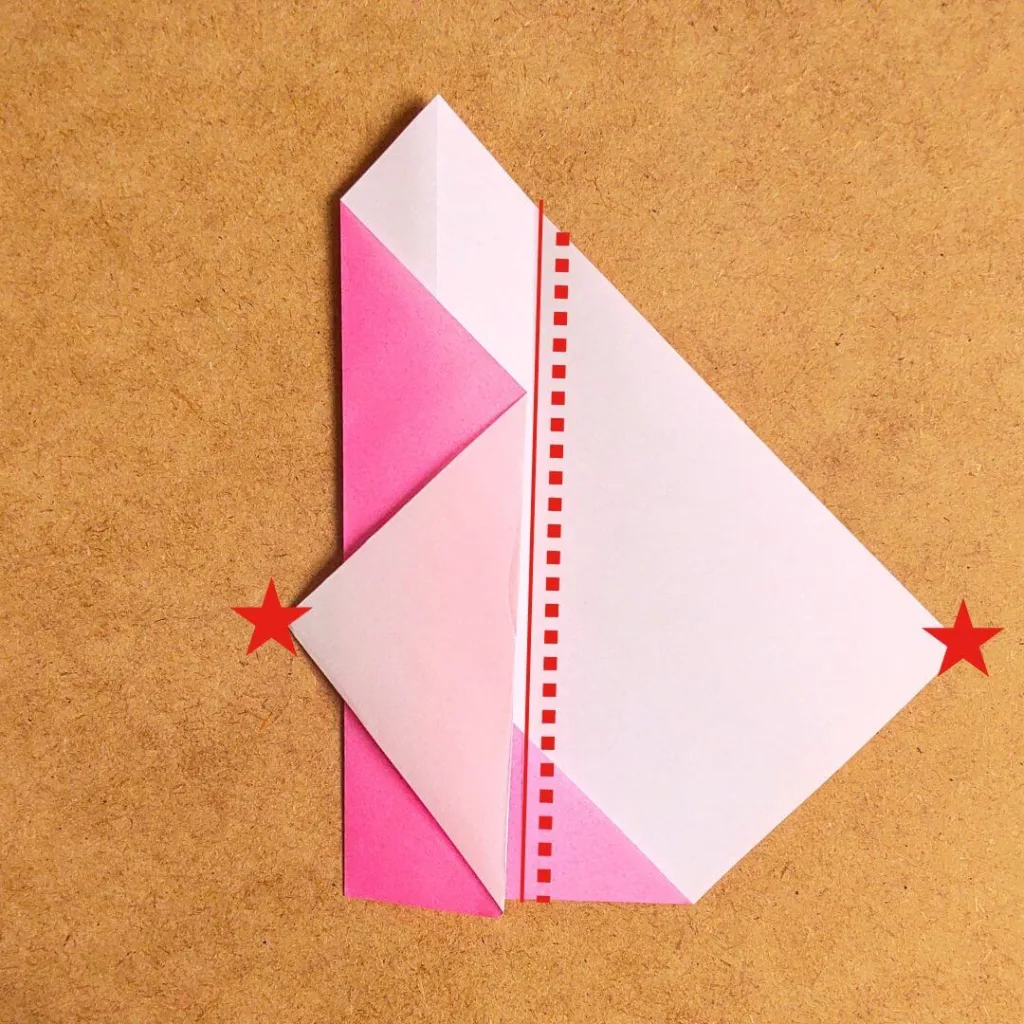

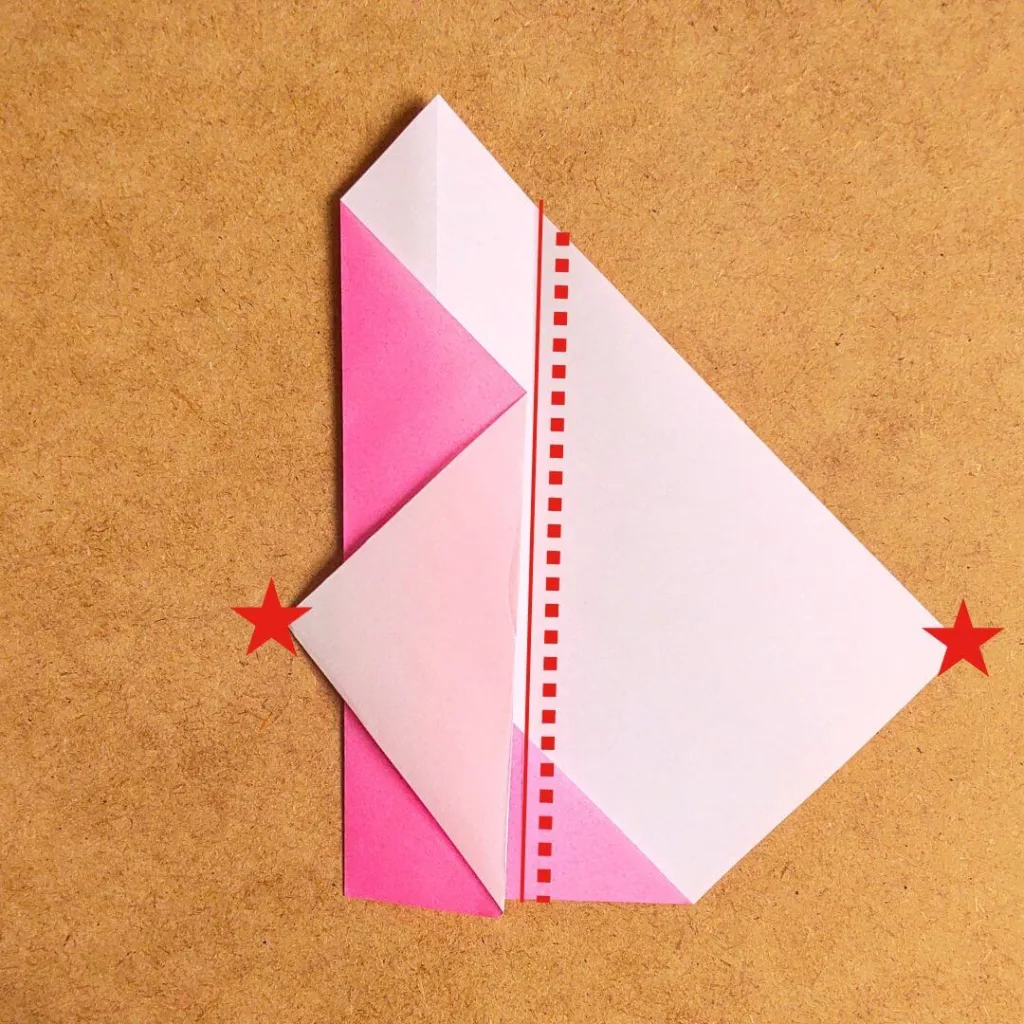

二つ目のはし袋

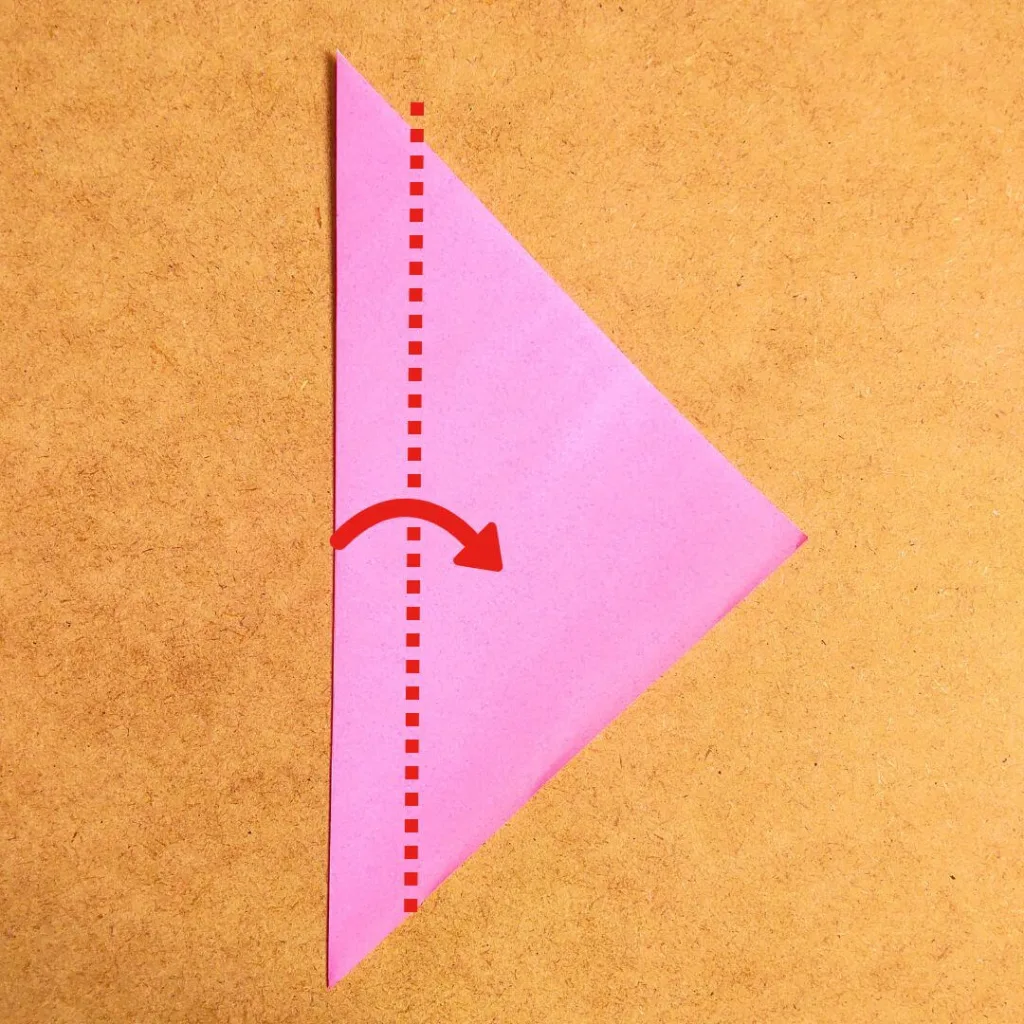

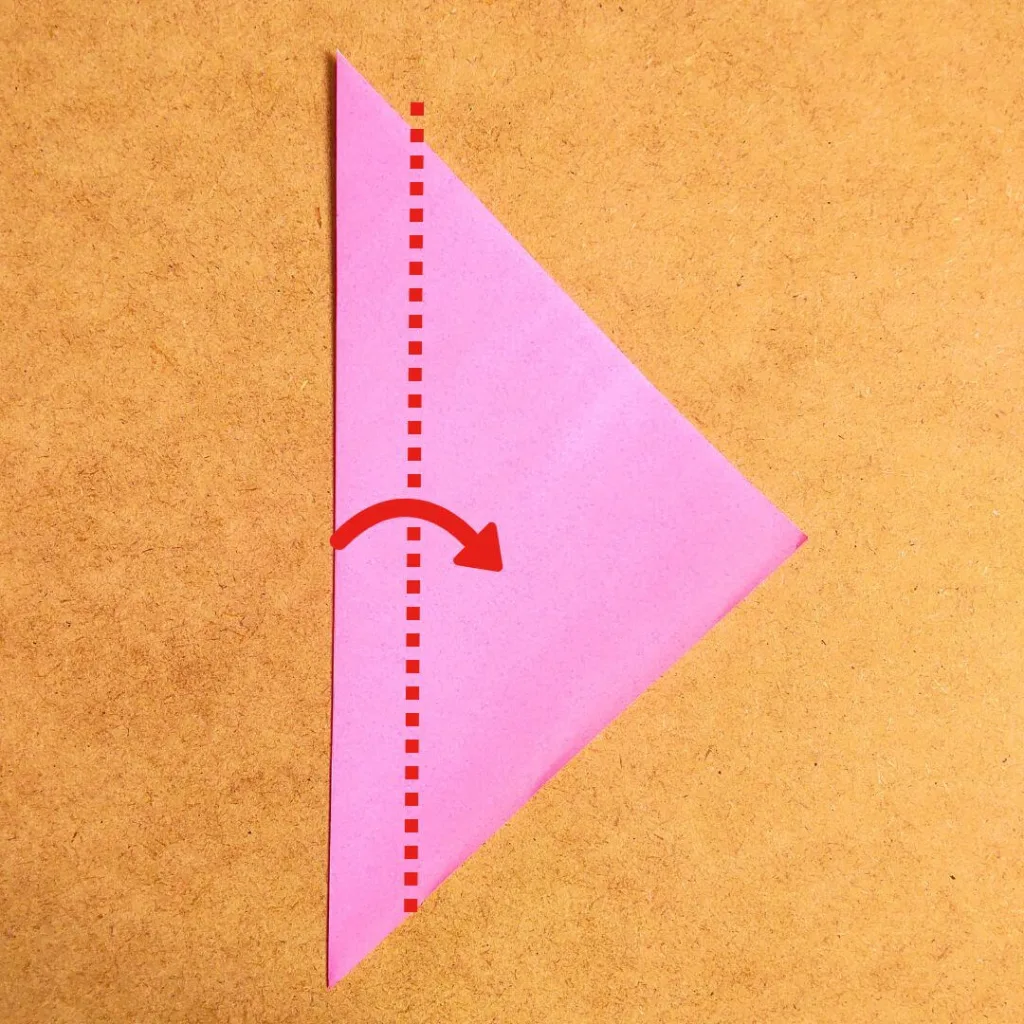

二つ目も同じように、三角に折って始めます。

2センチ弱のところに折り目をつけて、開きます。

ここで下の角を折りましょう。

それから折り目にそって、左側を折ります。

そして、右側は上の一枚だけ折ります。

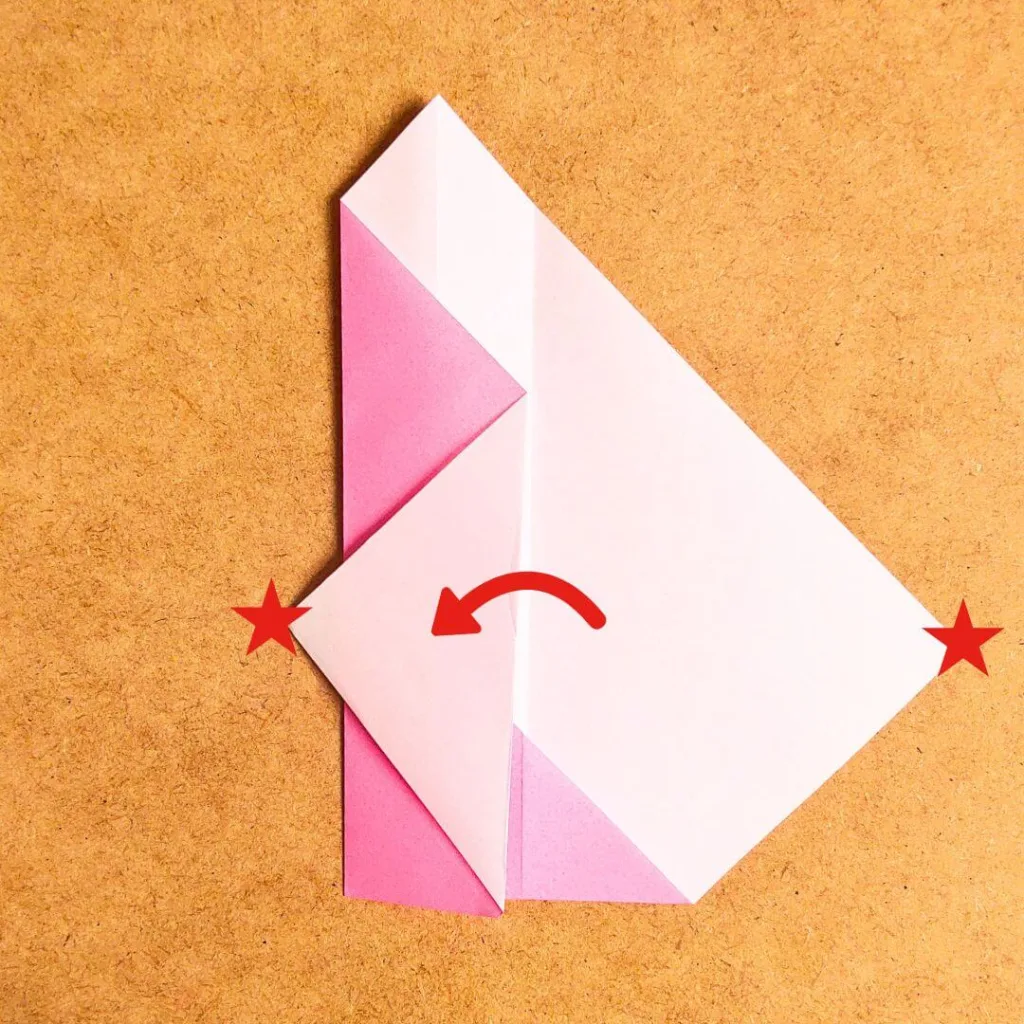

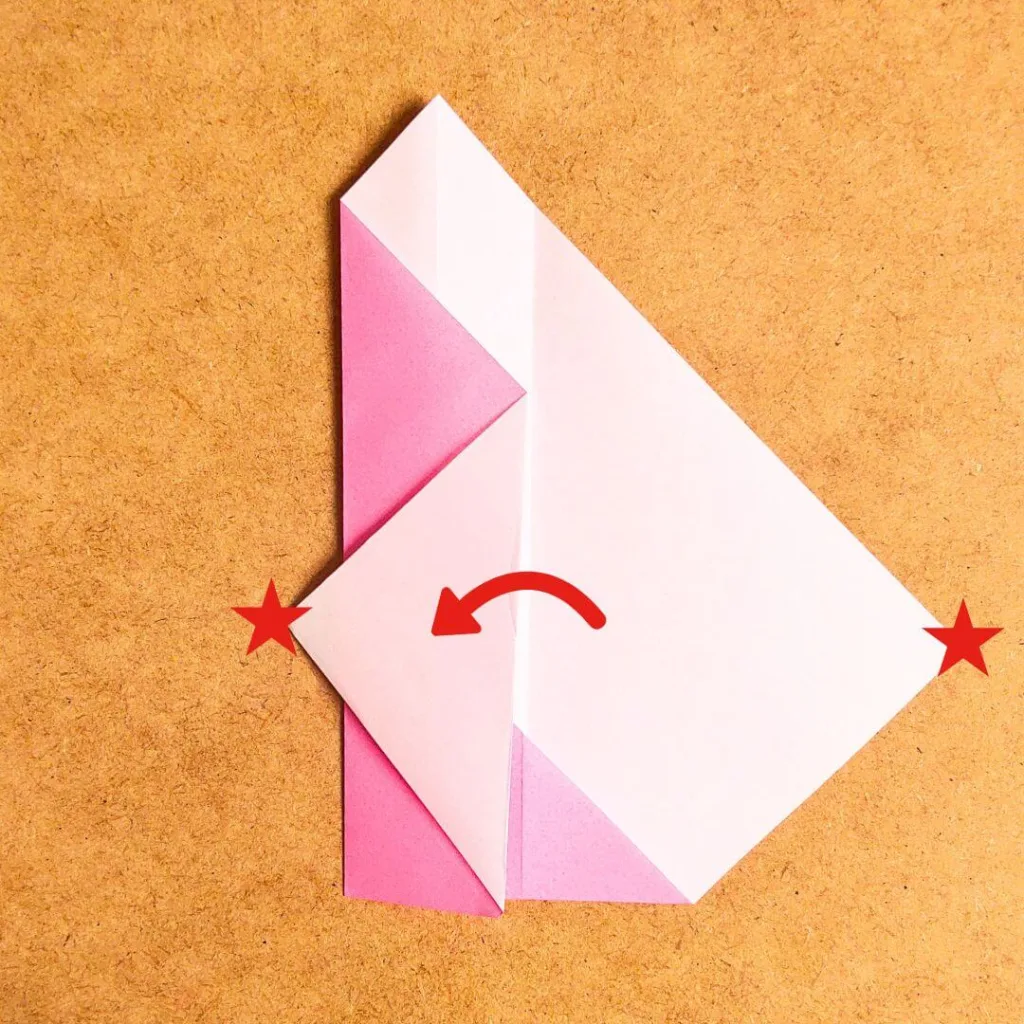

★印のある角を合わせて折ります。

すると、右側が広くなります。

この広くなった部分を折り目に合わせて折ります。

これで二つ目のはし袋の出来上がりです。

少しずらして

★印のある角を合わせるときに、少し右にずらして折ってみましょう。

すると、ウラの白色がチラリと見えるようになります。

あとは、折り目に合わせて折ります。

二色使いのはし袋の出来上がりです。

三つ目のはし袋

三つ目のはし袋は二つ目とよく似ているのですが、真ん中で折り返すのでしっかり包めます。

上にあるのは水引で結んだ竹結びです。

二つ目のはし袋と同様に、三角に折って2センチ弱のところに折り目をつけ、開いて下の角を折るところまで一緒です。

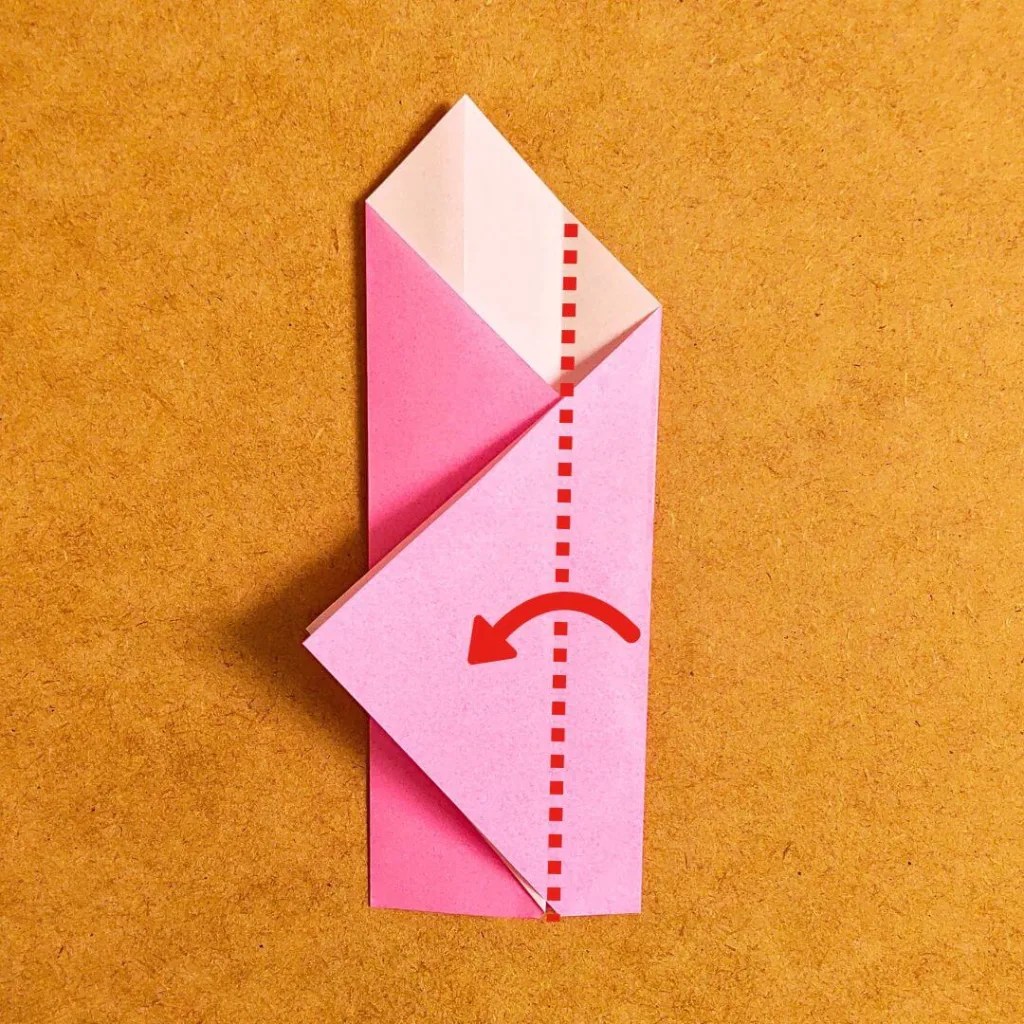

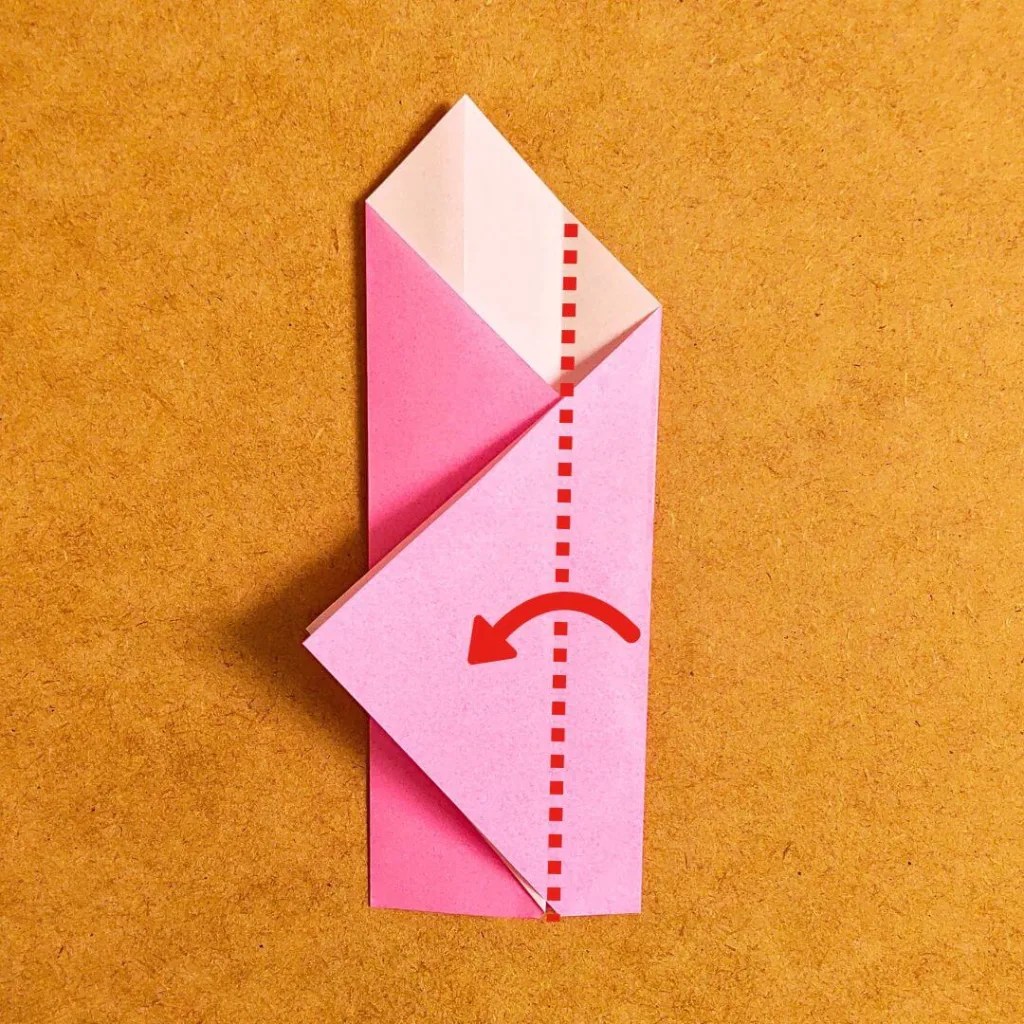

ここでは、右の折り目を折ります。

そして、真ん中の線で折り返します。

今度は左側を折ります。

つぎに、右に合わせて折ります。

それから、中心線より少し右寄りに折ります。

これで三つ目のはし袋の出来上がりです。

その他のおりがみではし袋

一つ目の箸袋

表にしても裏にしても使えます。

簡単なのに同じ手間で二種類作ったように見えます。

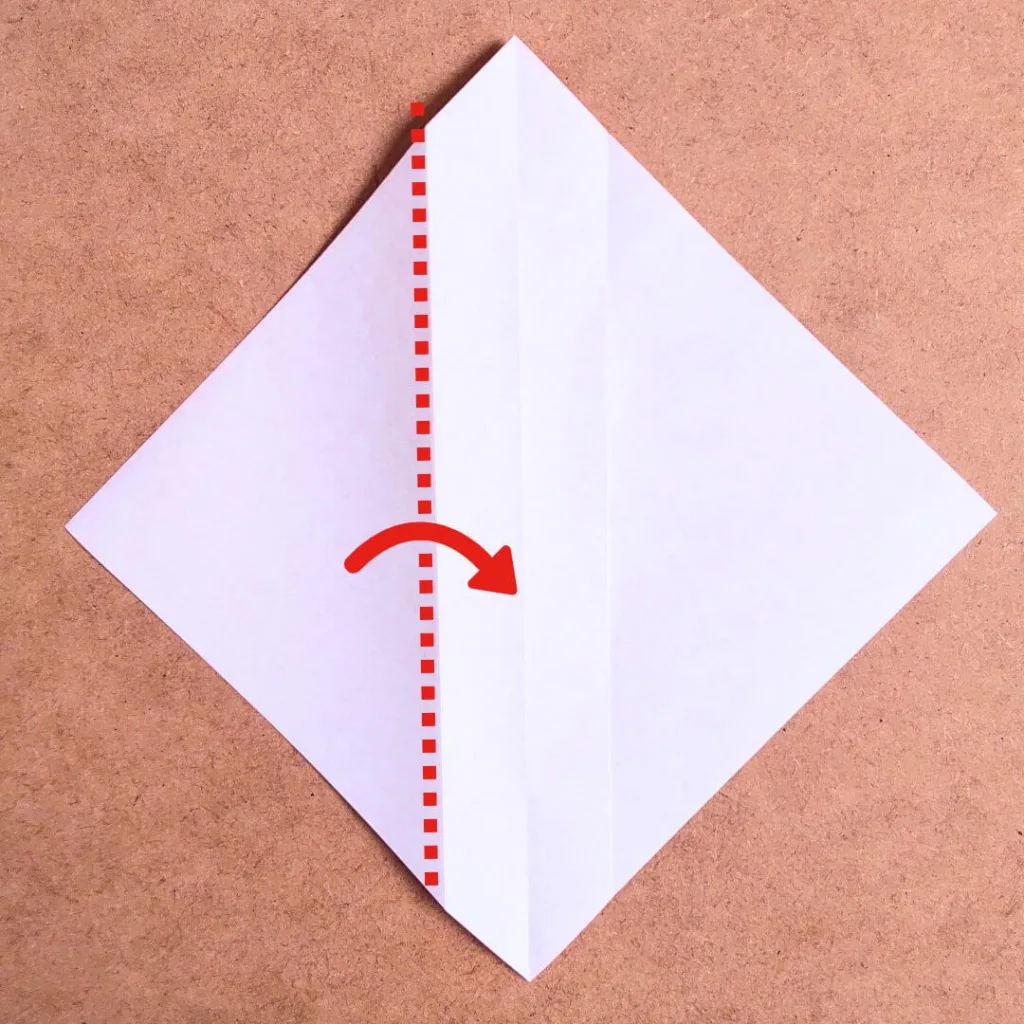

はじめに、三角に折って戻します。

それから、上の角と下の角を折ります。

次に中心線より左寄りに折ります。

長方形になるように、三角に向かって折ります。

ちなみに、反対側の様子です。

少しずらして折ったので、ウラの白色が見えています。

そして、飛び出た三角を折りましょう。

これで出来上がりです。

どちらが裏か表か分からないのですけど、ひっくり返したところです。

二つ目の箸袋

二つ目は折り返しのひだが素敵な箸袋です。

少しずらして折っているので裏地の色が見えてしゃれています。

まず、真ん中に折り目をつけ三角にして、開きます。

それから上の角を折ります。

中心線よりも右寄りに折ります。

そして、右側が三角形になるように折ります。

ちなみに、反対側の様子です。

右側を少し折ります。

それからそうですね、だいたい5ミリから1センチくらいでしょうか。

幅がせまいと折りにくいですし、幅が広いとプリーツの部分が小さくなってしまいます。

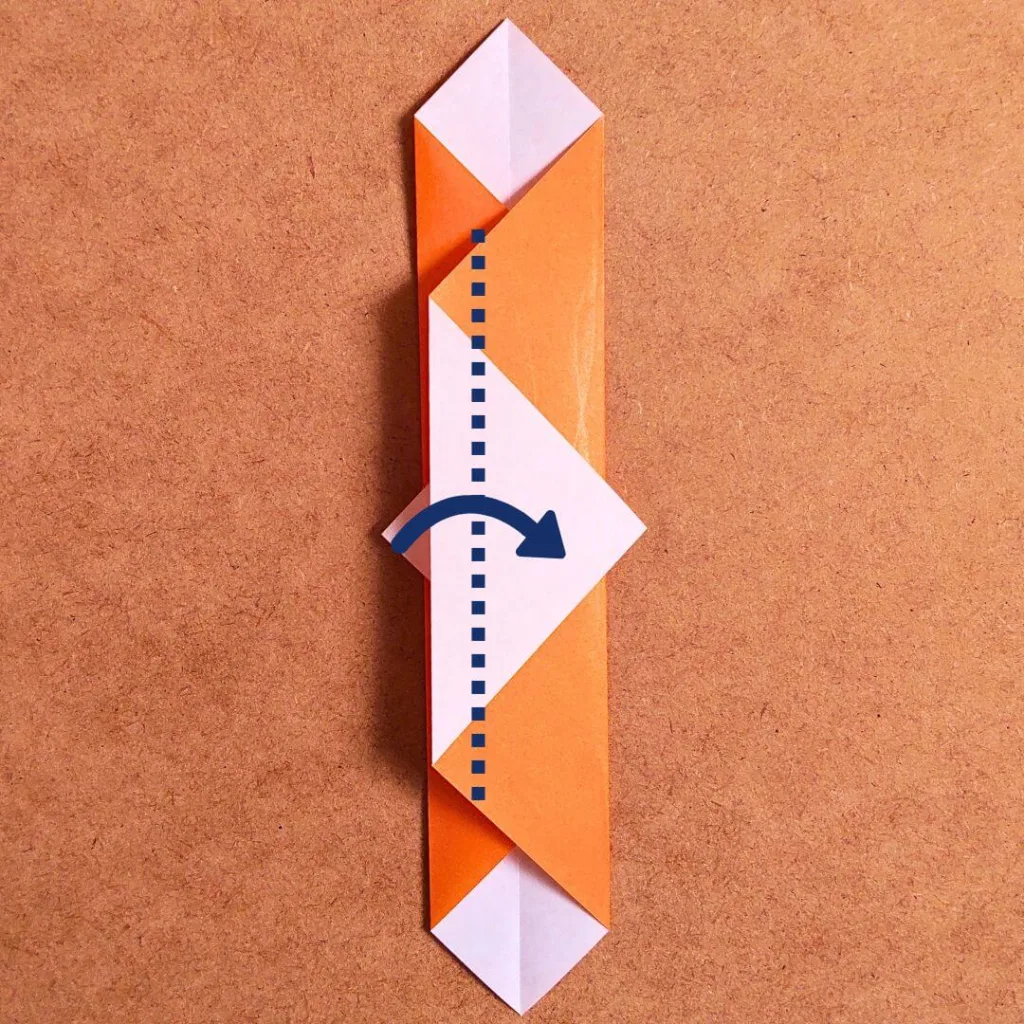

折り目をつけたら、三角ごと右に戻します。

ここからひだを作っていくのですが、右側から出るように折り返します。

右側とは分かりやすいように青い線を引きました。

次に、前のひだからはみ出すように折ります。

ここまで折ったら、もとに戻します。

ひだが現れました。

あとは、下を後ろに折ります。

これで二つ目の箸袋が出来上がりました。

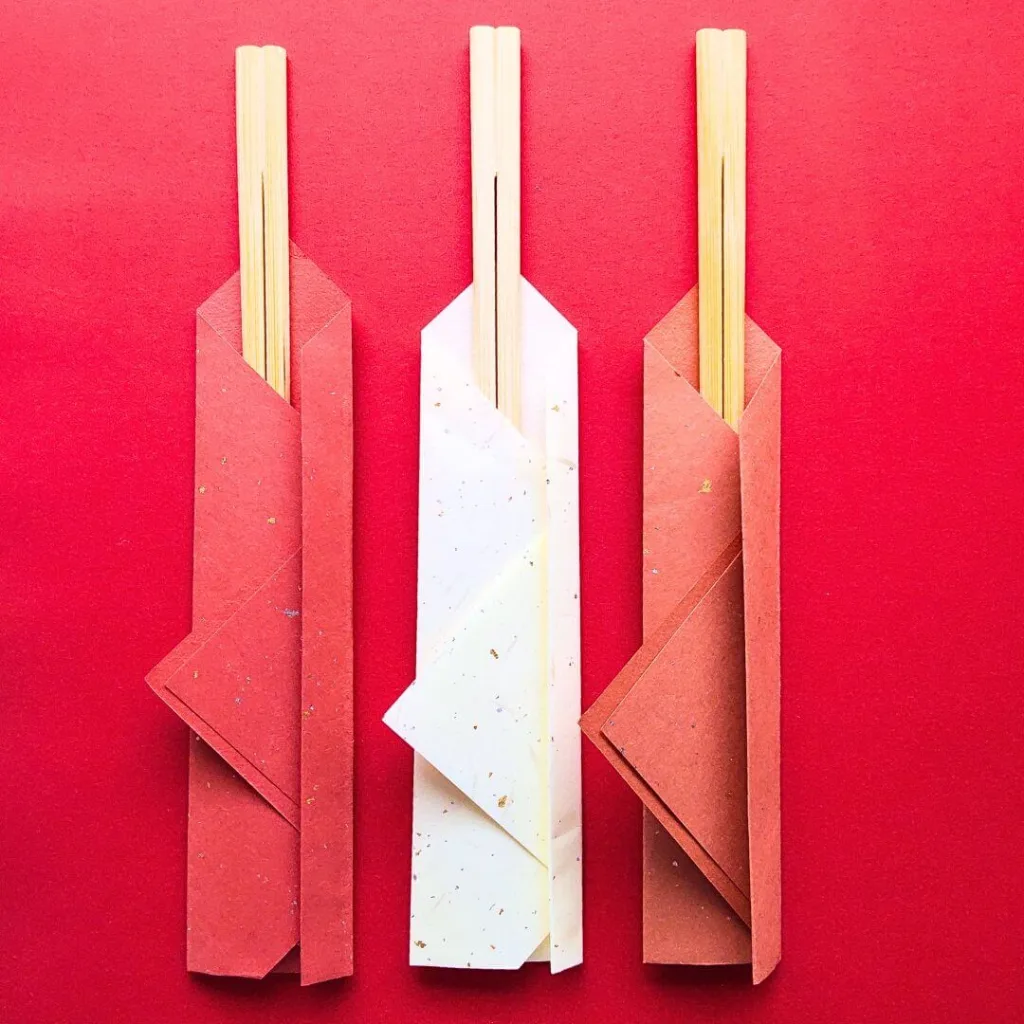

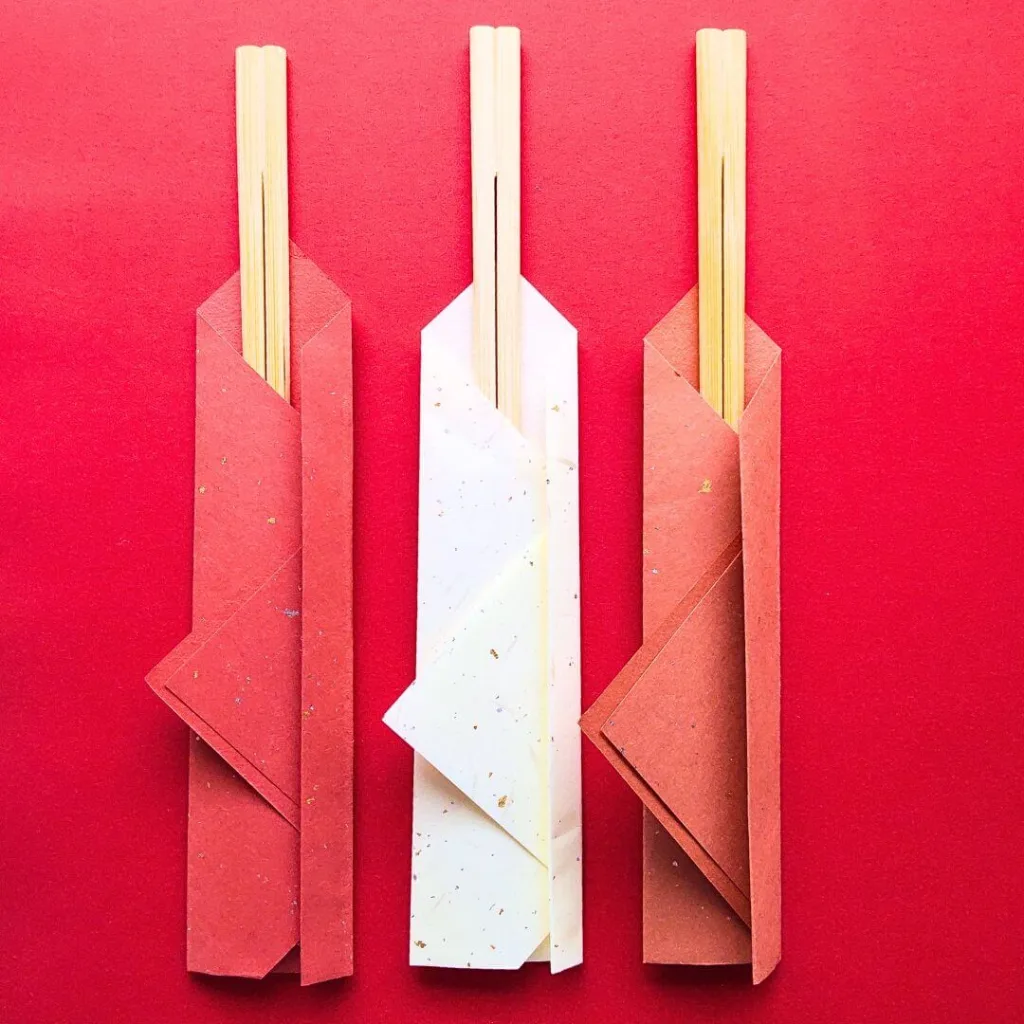

鶴の箸袋 1

縁起の良い鶴の箸袋です。

新しい年が鶴のようにはばたくように願いを込めて。

また、幸せな長寿を願って。

ハレの日にぴったりな鶴の箸袋です。

こちらは赤と銀のおりがみで作りました。

一緒にあるのは水引で作った梅結びです。

鶴の箸袋 2

この鶴の折り方は少し変わっていて、折り鶴の仲間の妹背山に通じるものがあります。

お膳にならべた時、鶴の向きがきれいに見えます。

つるの箸袋 3

鶴が羽ばたいている箸袋は、箸を出したら箸置きとしても使えます。

短いので一緒に爪楊枝を入れても気が利いています。

鶴の箸袋 4

かぶとの箸袋

おりがみで作るかぶとの箸袋の紹介です。

こどもの日やお祝いの席に簡単に作れる箸袋です。

何と言っても、おりがみで手軽に作れるのが魅力です。

そして、三角からかぶとを作る手順は独特で楽しいものです。

楽しく作れて実用的なおりがみです。

さらに、かぶとにはあらゆる困難や障害に負けないように導くお守りの意味が込められています。

こどもの日のお食事や、男の子の誕生日などのお祝いの席に活躍しそうな折り紙です。

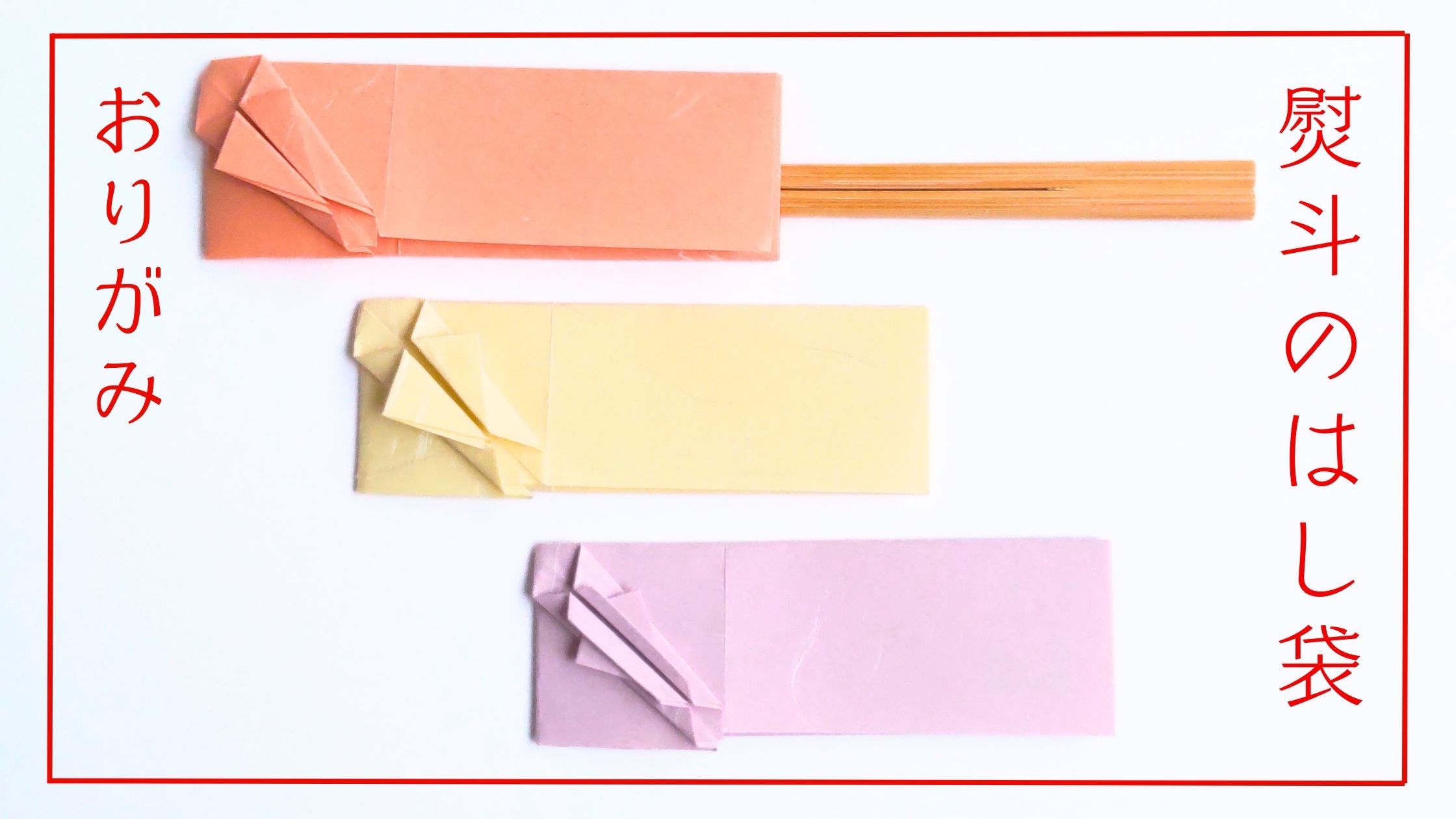

熨斗のはし袋

熨斗のついたはし袋の紹介です。

折り紙で簡単に作ることができる箸袋は、熨斗のアレンジもできます。

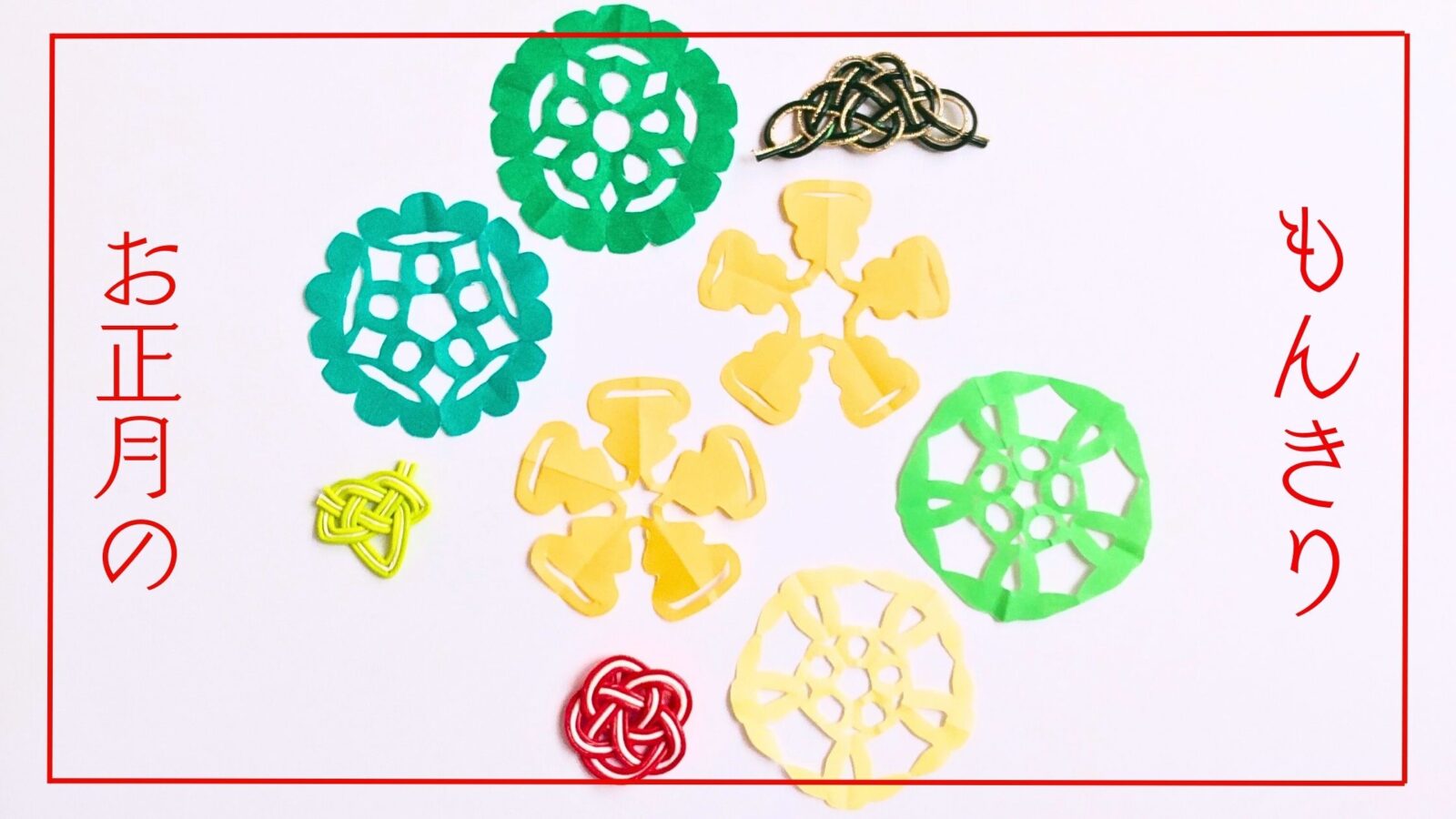

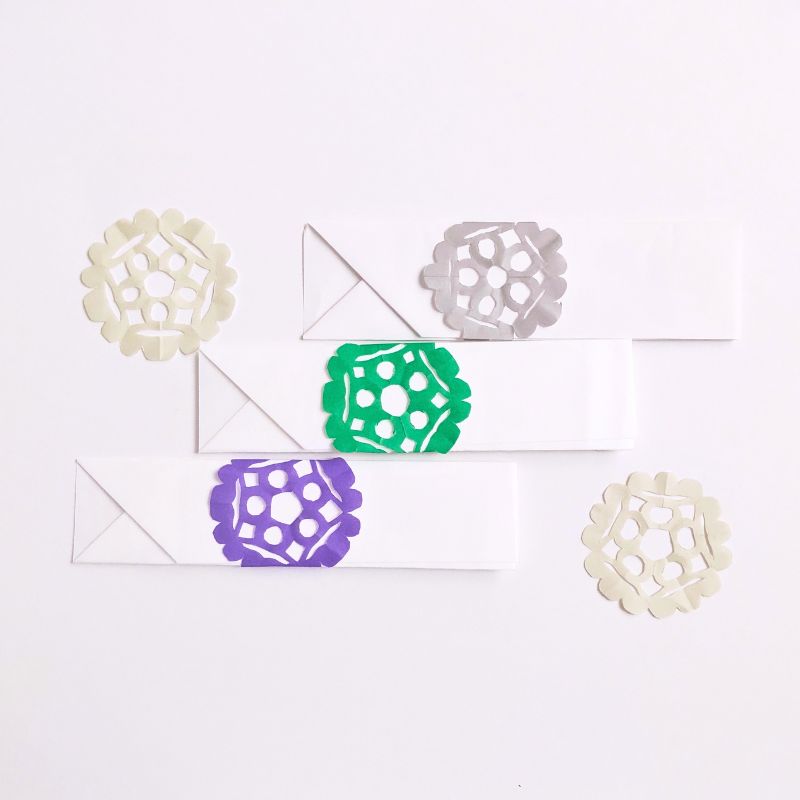

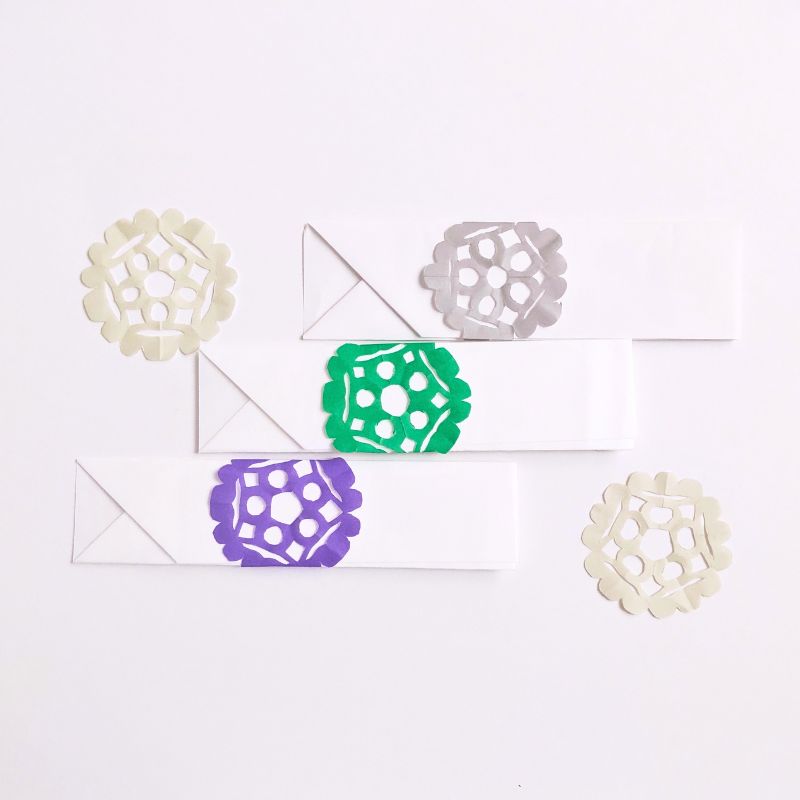

もんきりの箸袋

簡単な箸袋をもんきりで飾ります。

手軽に季節感を楽しめます。

お客様のイメージをもんきりで表したり、表現が広がります。

箸袋を小さく折って

箸袋を小さく折ると、つまようじを入れるのにちょうどいい大きさになります。

おそろいにしてもかわいいですね。

おわりに

箸袋のクラフトアイデアの紹介でした。

折り紙はちょっと疲れたな、少し日常のことを考えたくないなというときに、無性に折りたくなります。

私のストレスを薄める方法です。

だから、難しいおりがみはしません。

できないとキーッとなりますからね。

今までは一人で楽しんでいたおりがみですが、近ごろは他の誰かとおりがみの楽しさを共有できたら、なんて思っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/443c2a33.dd094958.443c2a34.1648c8ef/?me_id=1279523&item_id=10010978&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbun2bungu%2Fcabinet%2Fminogami%2F4904775908508.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/443b9ca2.65bd36a1.443b9ca3.7de55b2c/?me_id=1193172&item_id=10007557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fp-image%2Fcabinet%2Ffile1%2Fa2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)