おりがみで作る熨斗飾りです。

小さな熨斗飾りに気持ちをのせて贈ってみませんか。

簡単に作れて、種類も豊富で楽しいですよ。

今回は5種類の熨斗飾りを紹介します。

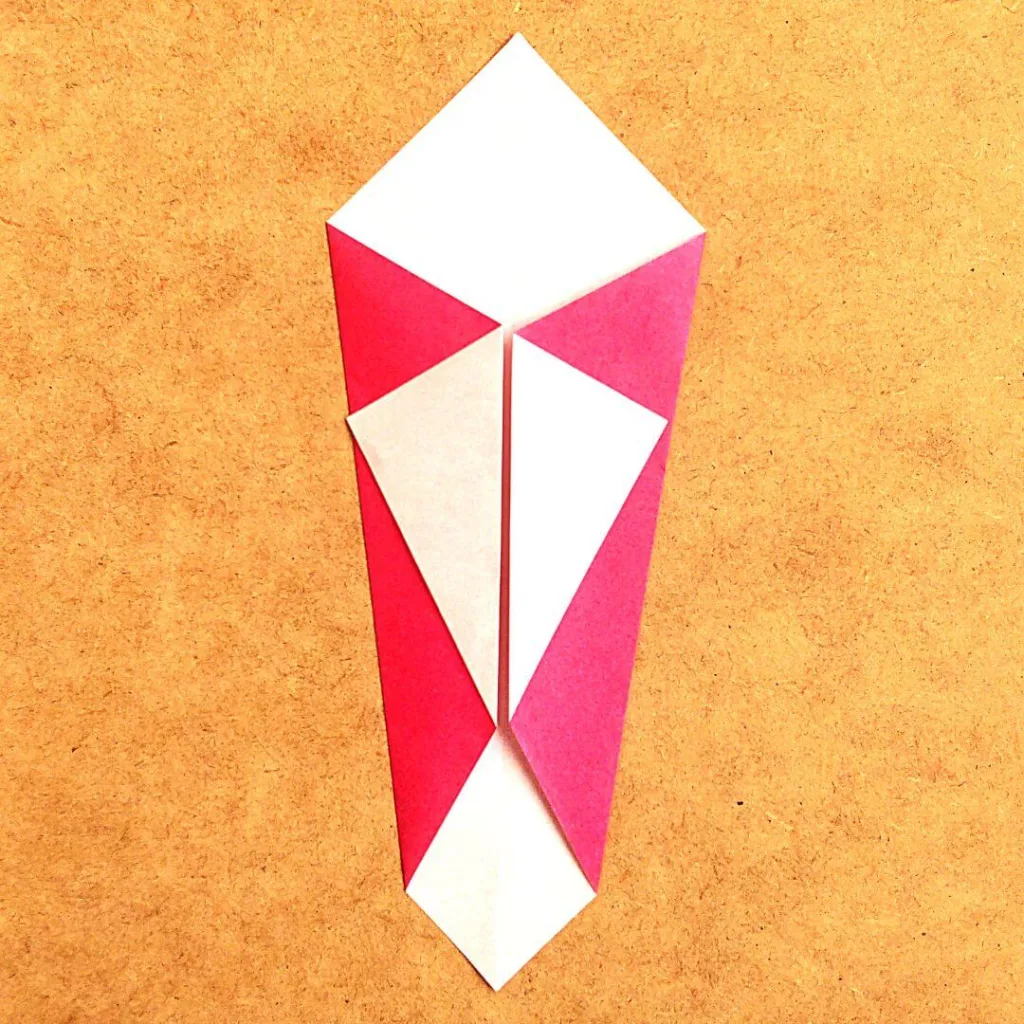

赤いおりがみに千代紙を合わせた熨斗です。

熨斗にアワビに見立てた紙の代わりに水引をはさみました。

そのあとに2ミリほどに切った紙を帯を巻きます。

熨斗とは

昔は生ものを神様に供える習慣がありました。

その生ものが穢れていないしるしに熨斗を付けました。

そもそも、熨斗の真ん中のものは長寿を象徴するアワビが使われていました。

なので、熨斗を添えることは生ものを贈ることになるので、生ものには必要ありません。

また、生ものを供えてはいけない仏前に熨斗は付けません。

アワビを引き伸ばすことから良いことを引き伸ばす意味を込め、お中元やお歳暮などの一般的な贈り物にも使われるようになりました。

そのため、熨斗はお見舞いにも使いません。

今では、一般的な生ものの贈り物にも熨斗が使われます。

おりがみで作る熨斗飾り

使用したおりがみは4センチから5センチのものです。

慣れないうちは5センチのおりがみを使ったほうが、折りやすいです。

一つ目の熨斗飾り

最も一般的なのしの折り方です。

ちょう花形と言われる両折りの熨斗です。

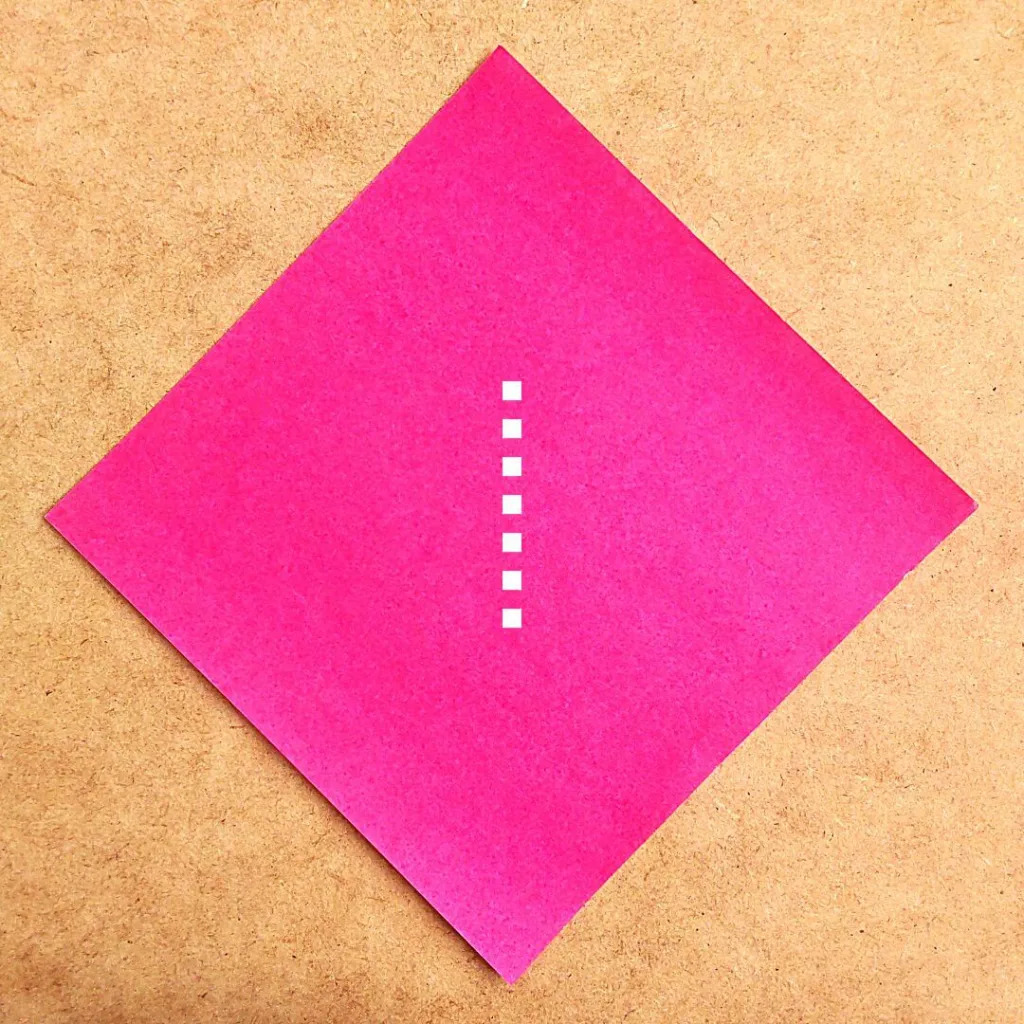

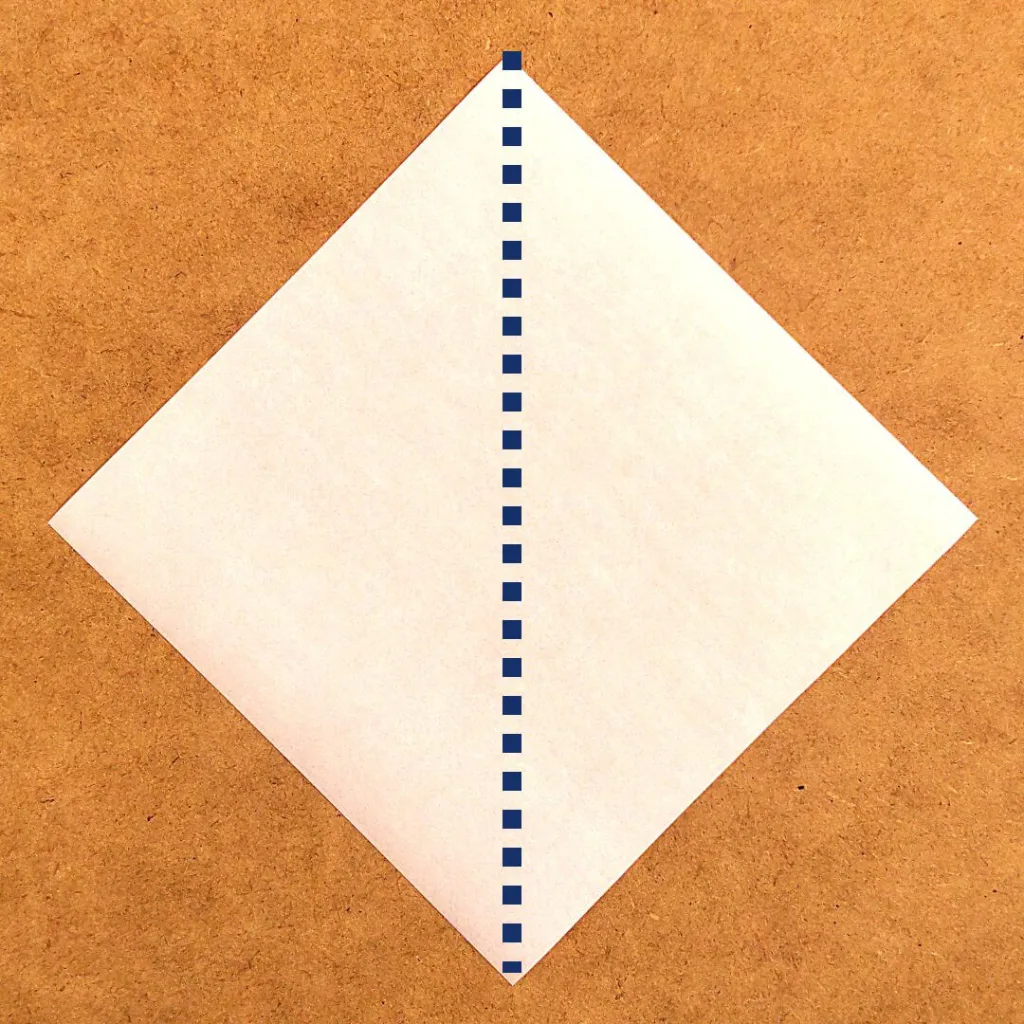

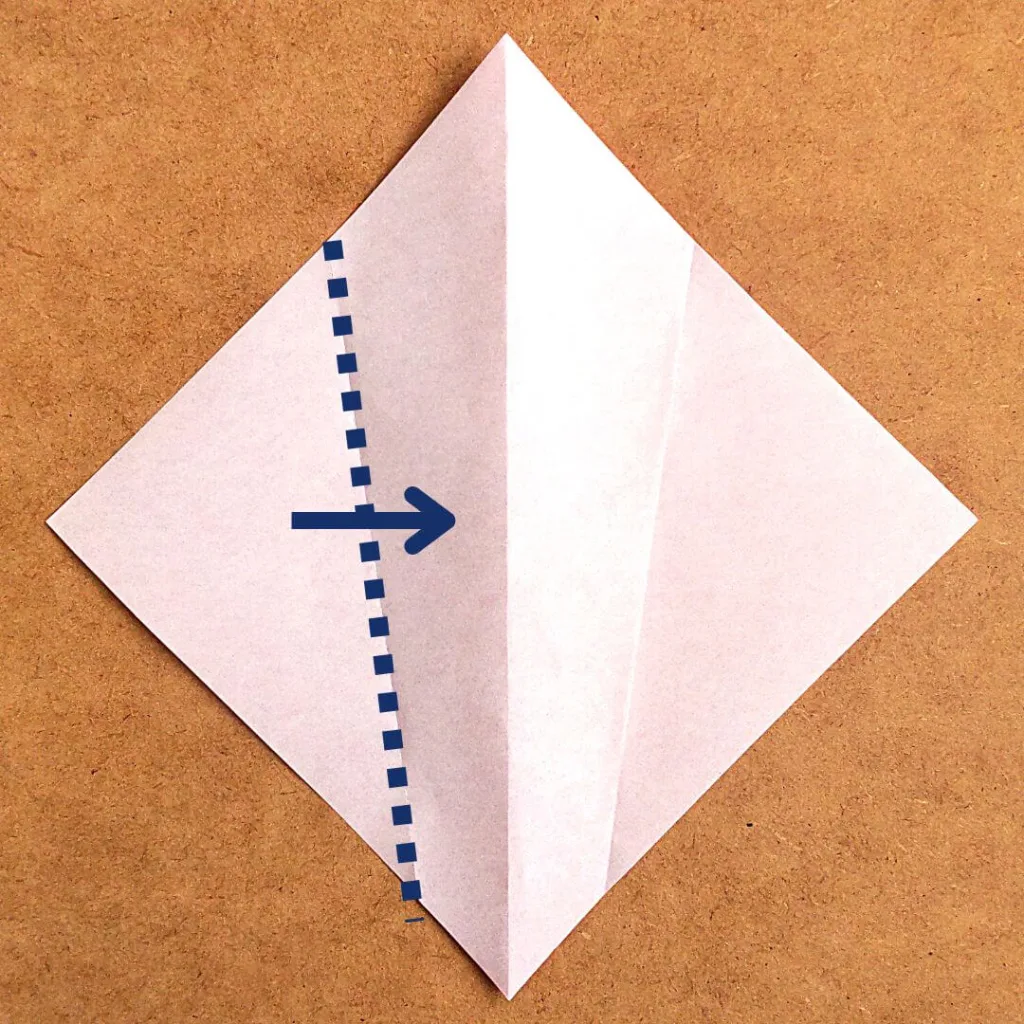

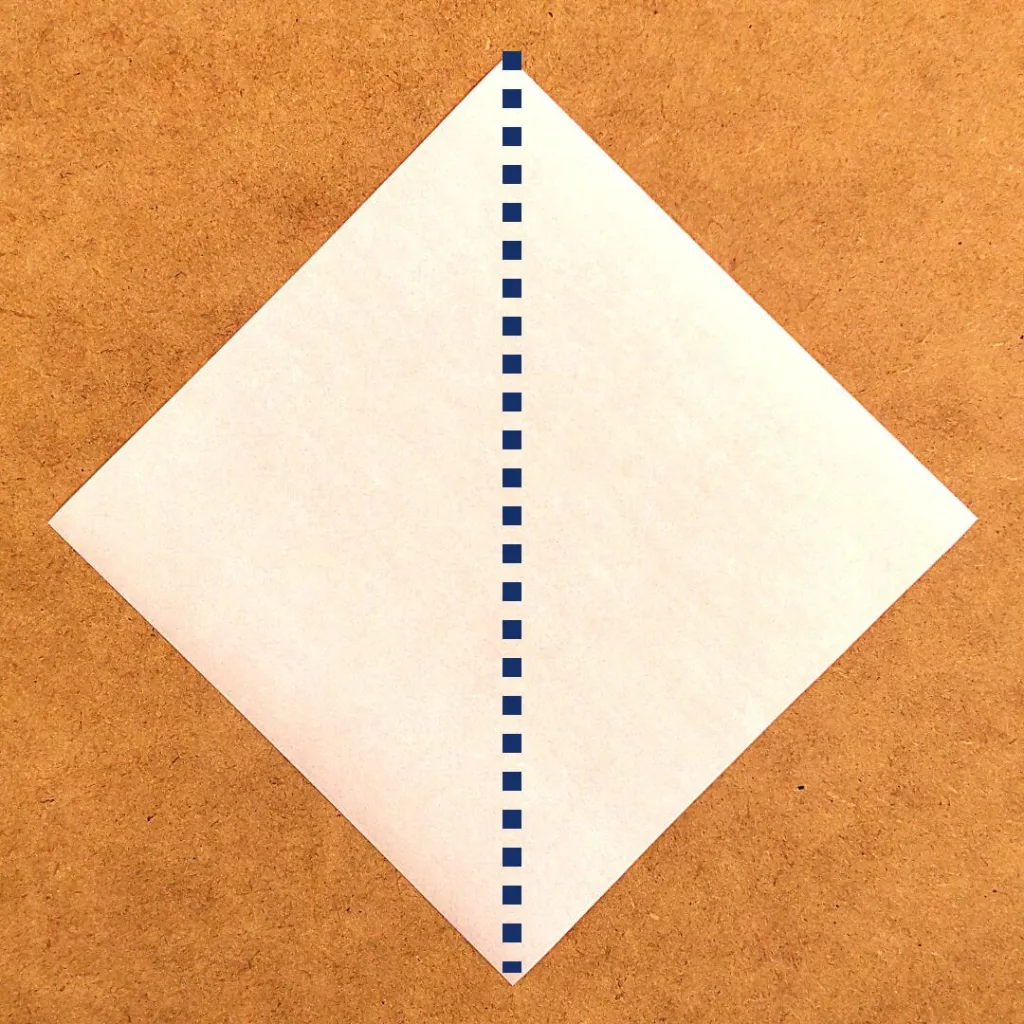

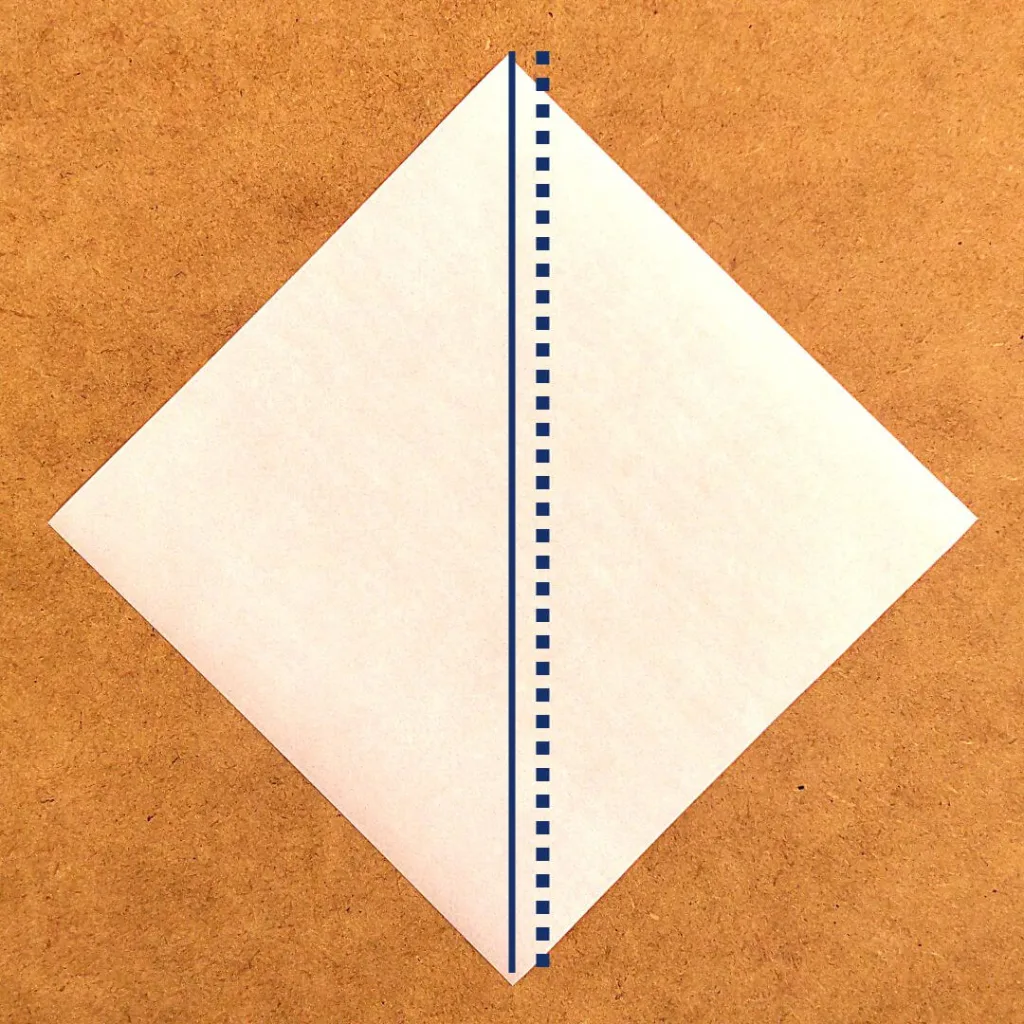

はじめに、真ん中だけ中央線の印をつけます。

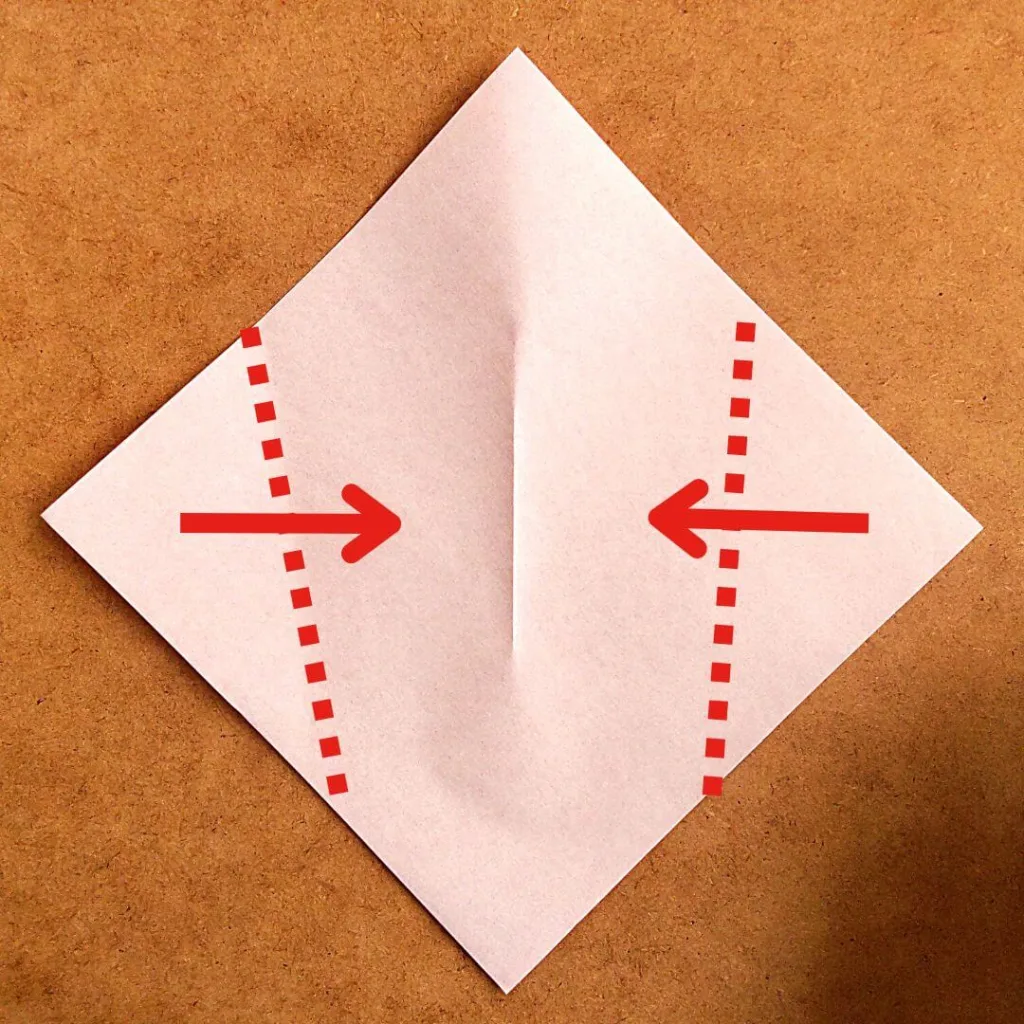

つぎに、真ん中の線に合わせて両側を折ります。

この時、上はやや広めにして下は狭めにします。

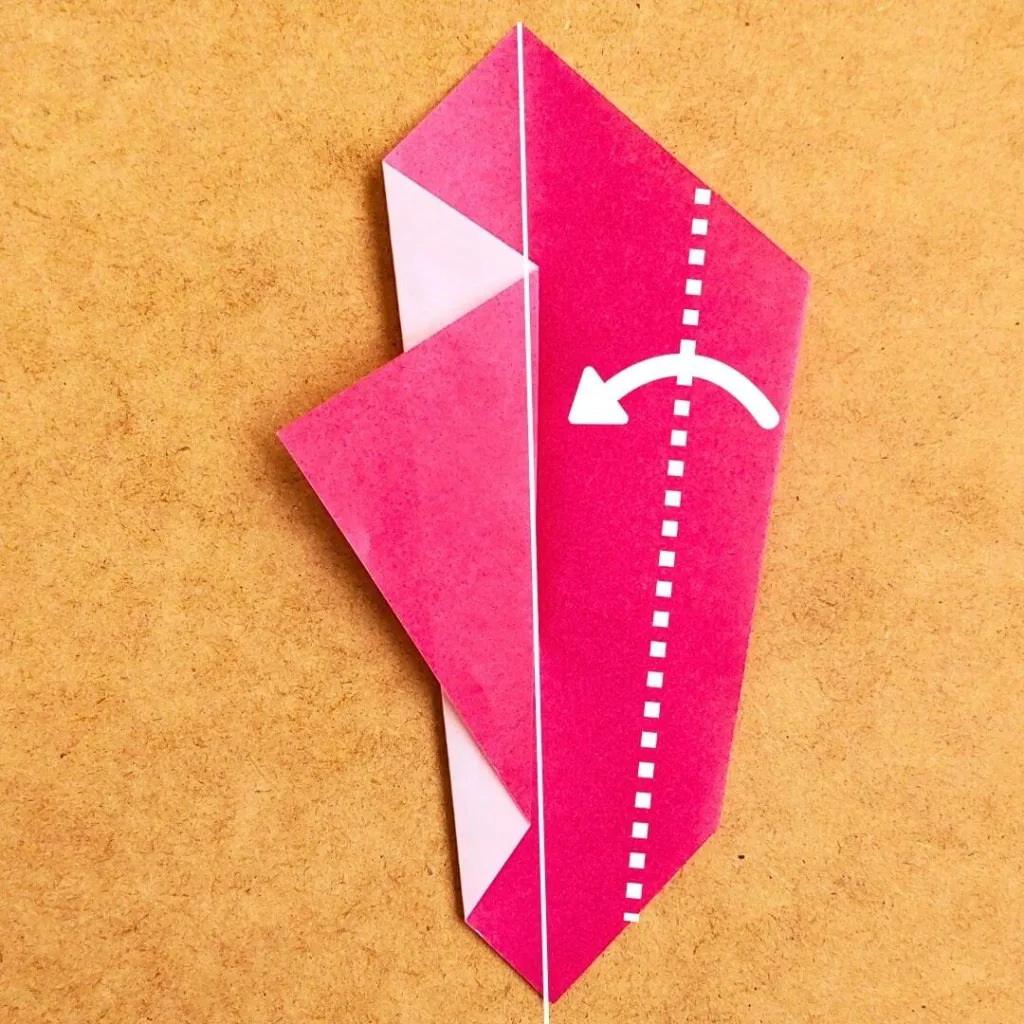

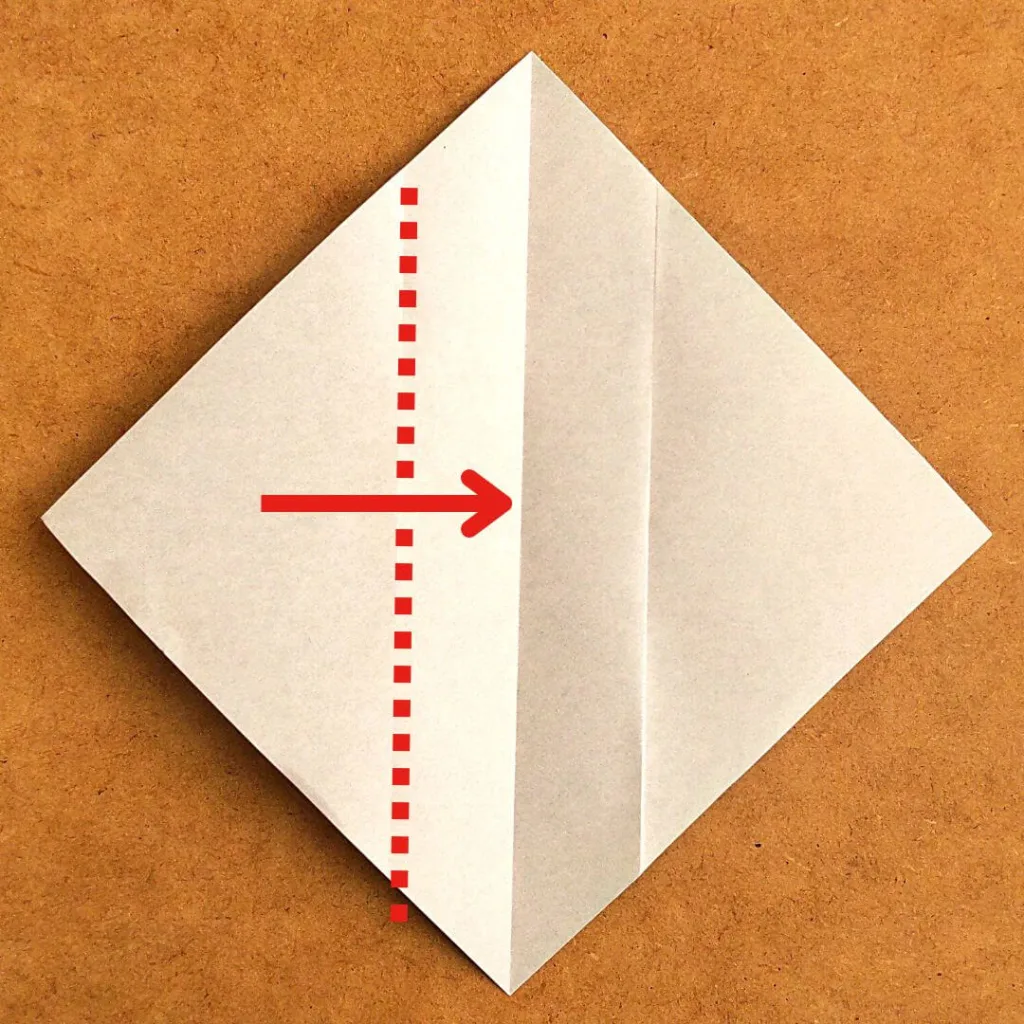

ひっくり返してから、中央線に合わせて折ります。

けれど、三角に折り目は付けません。

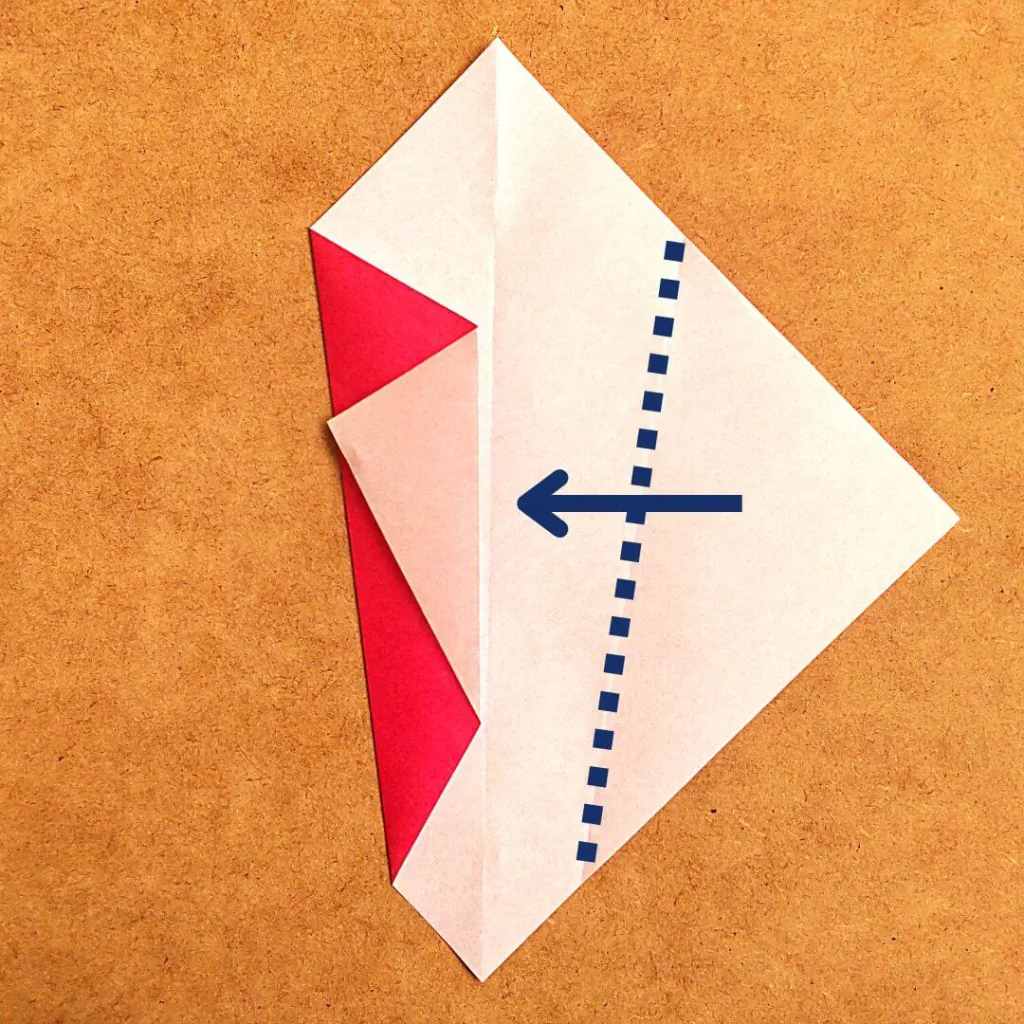

同じように反対側も折ります。

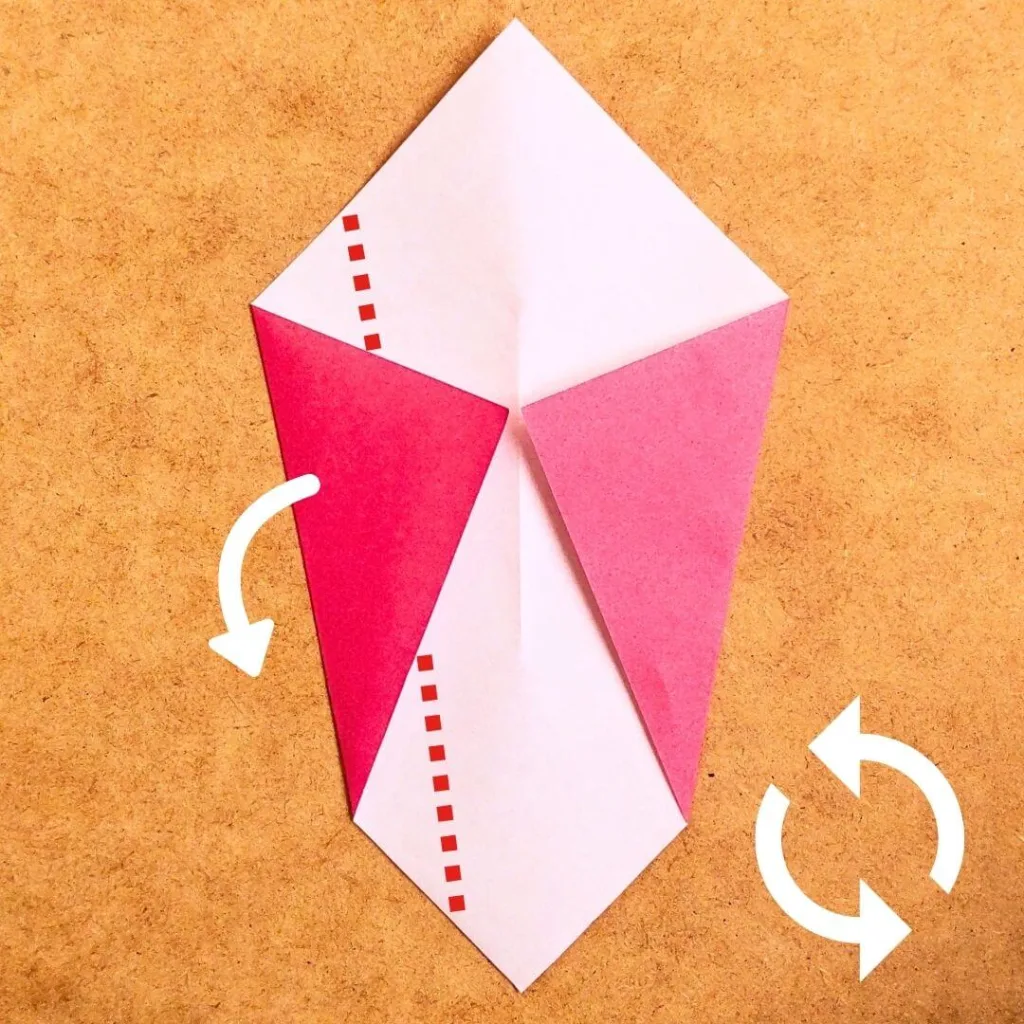

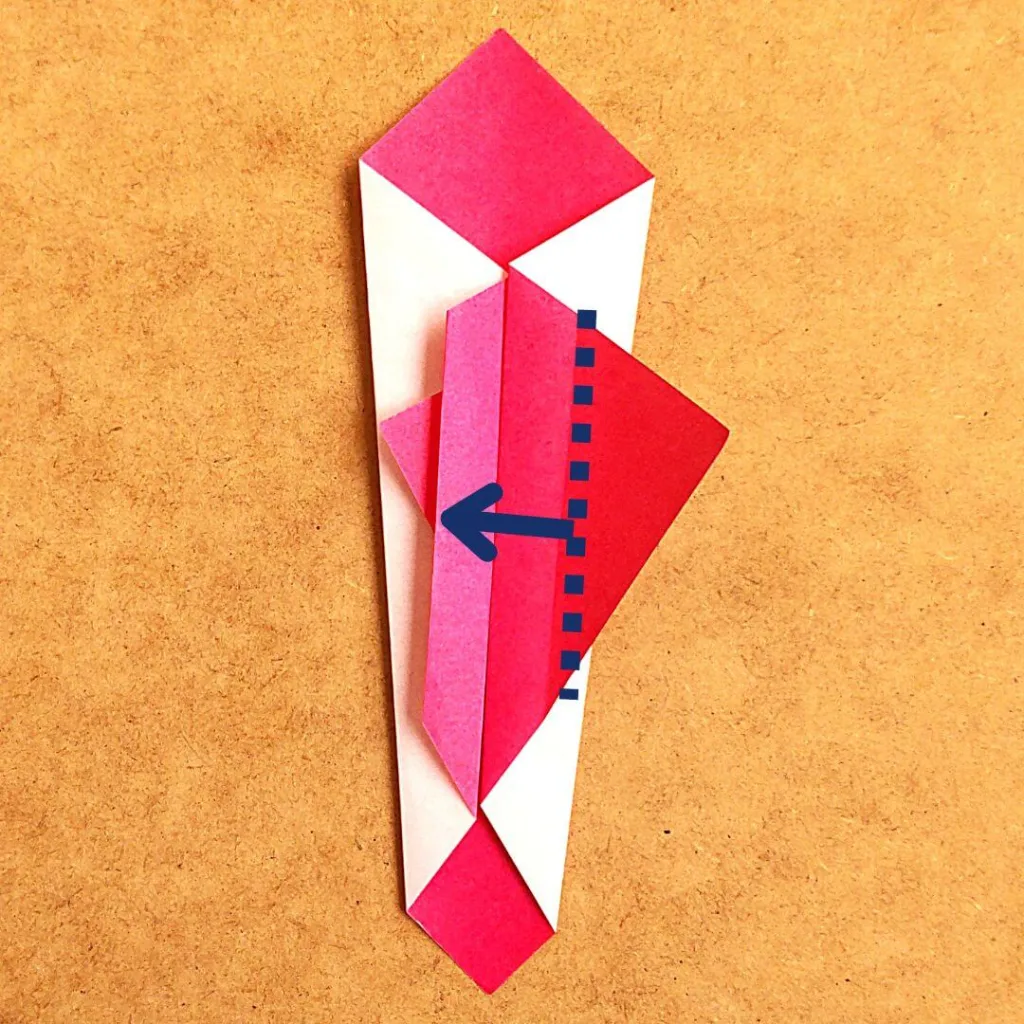

左側の三角を右に合わせます。

そして、折り目が真ん中の線と平行になるように折ります。

ここでも、真ん中の線で折ります。

このように、半分ができました。

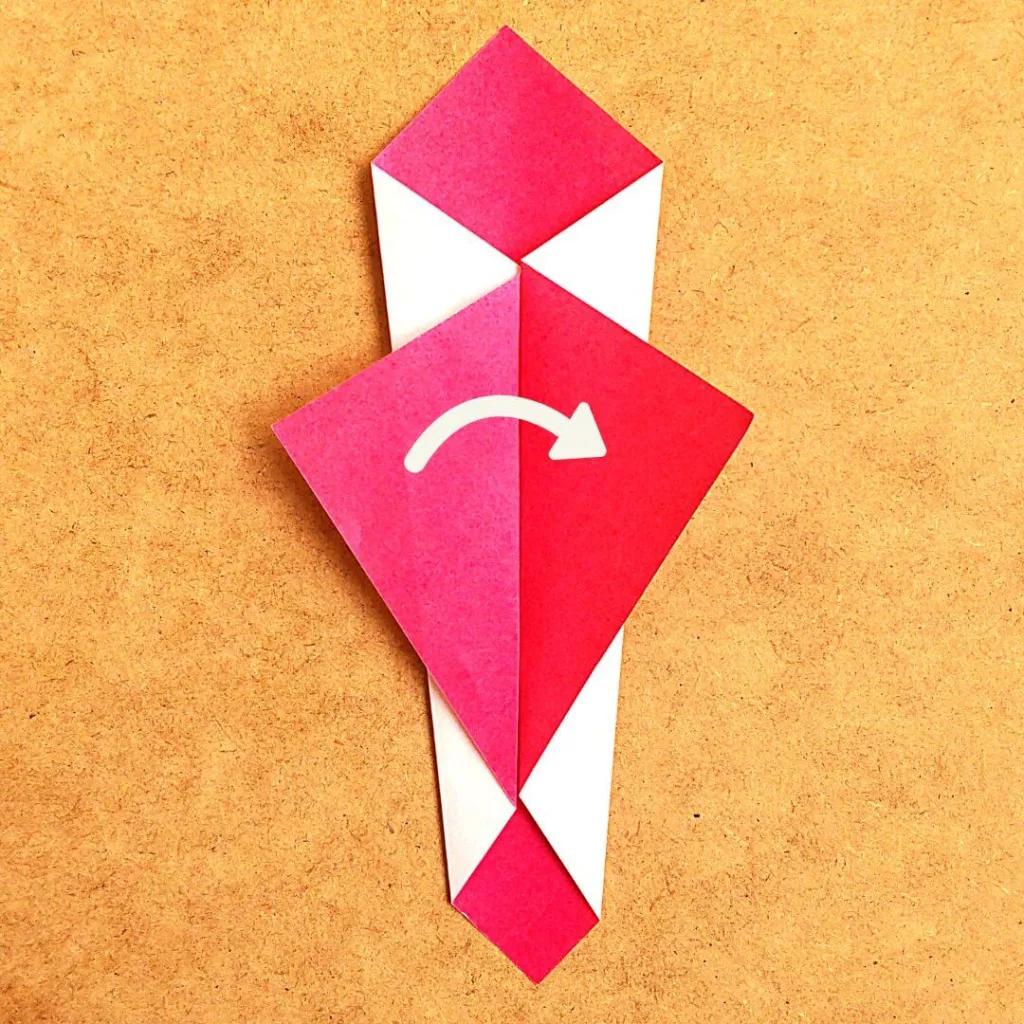

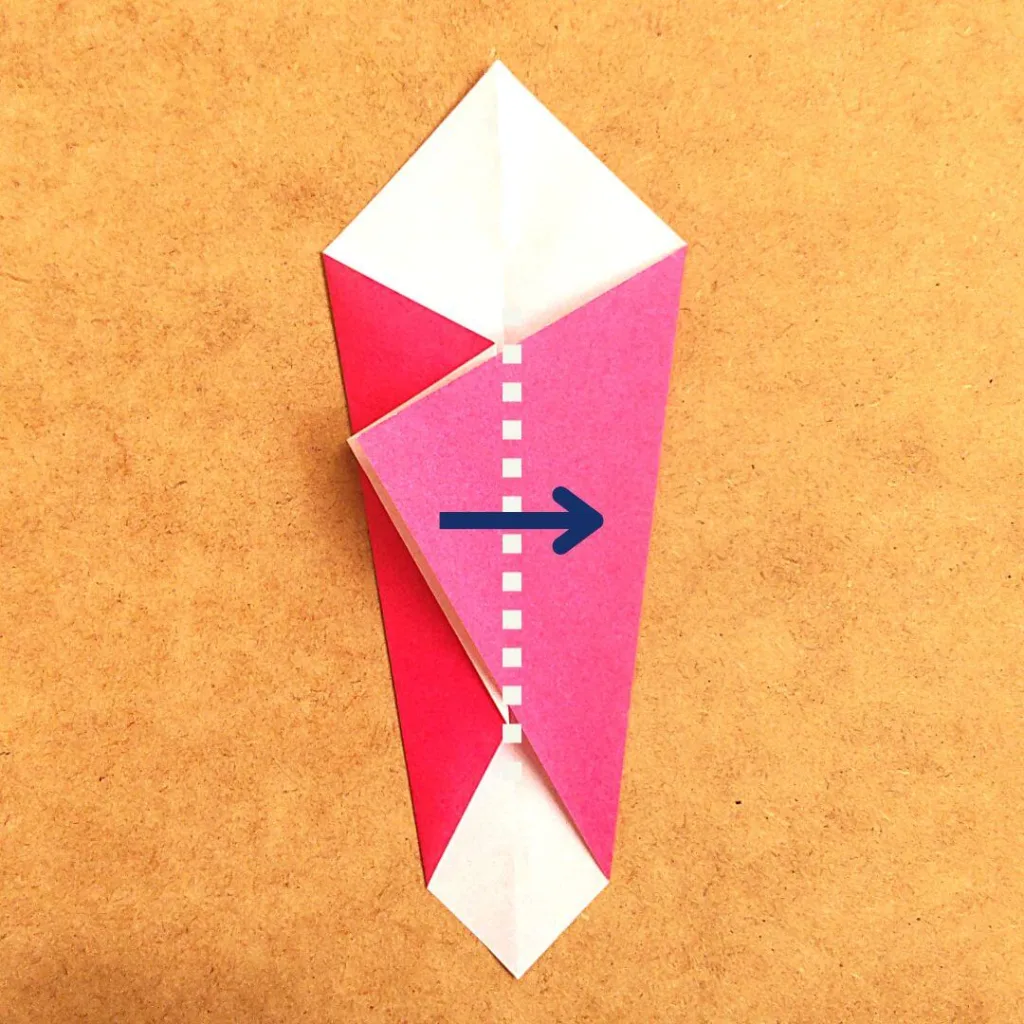

もう一方も折っていきましょう。

左側に合わせて山折りします。

もう一度、中央線で折って出来上がりです。

最後に、アワビに見立てた紙をはさみ帯を巻きます。

二つ目の熨斗飾り

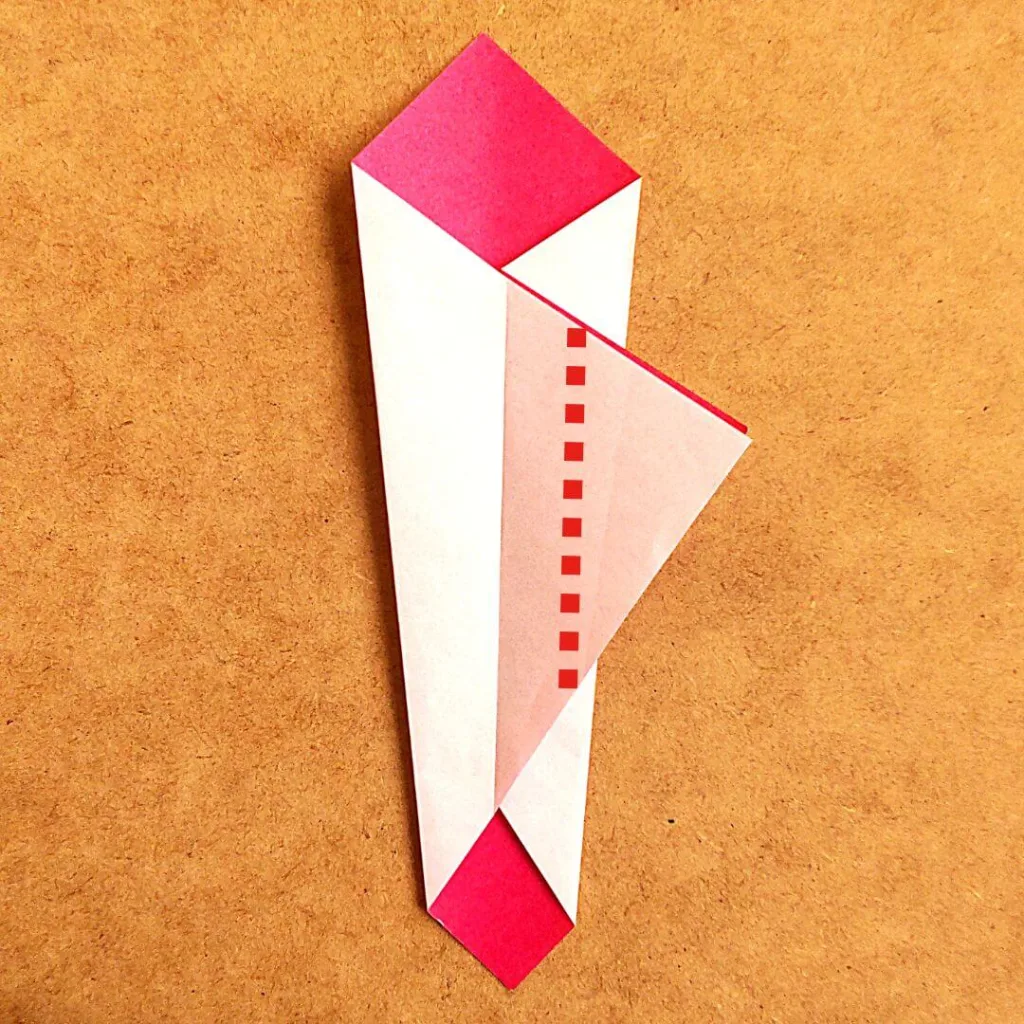

まずはじめに、上を広め下を狭めに折ります。

同じように反対側も折りますが、左右対称になるようにします。

上の角を右側にはみ出ないように折って、出来上がりです。

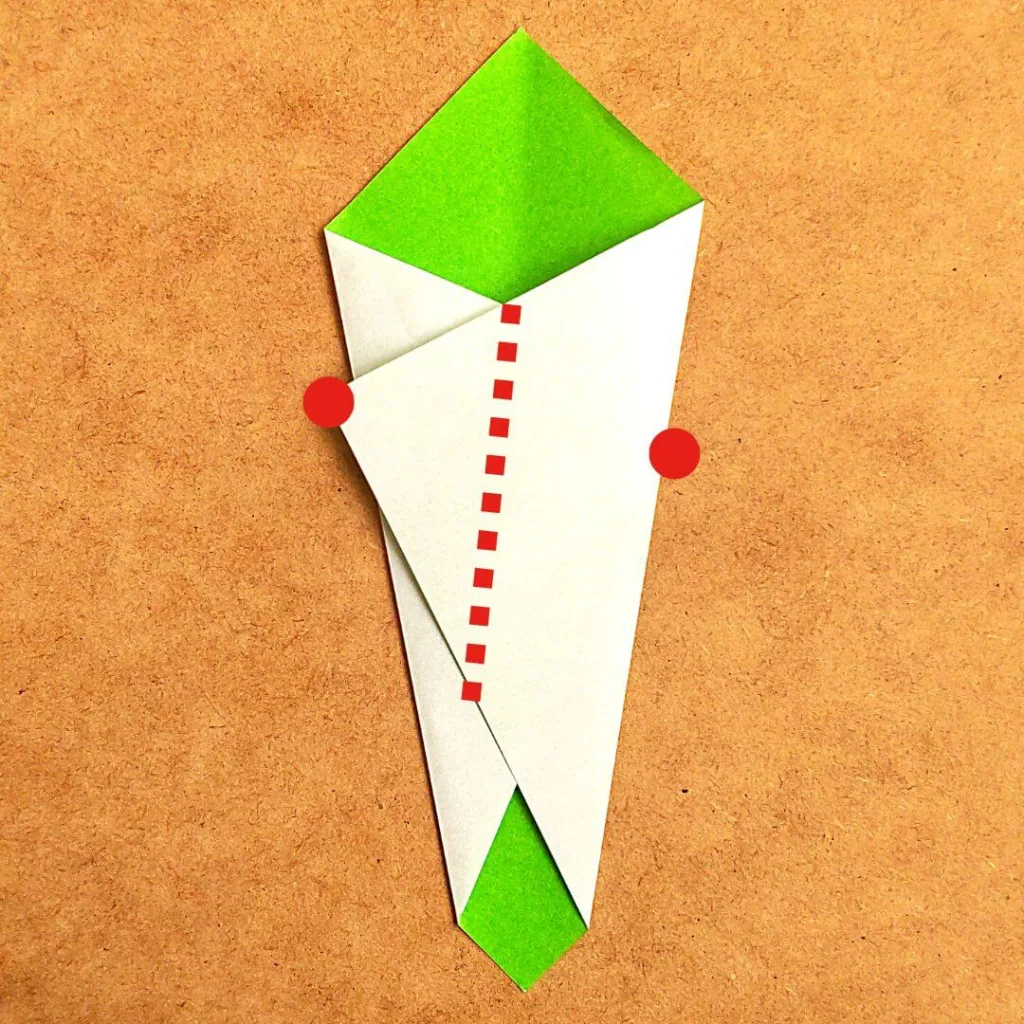

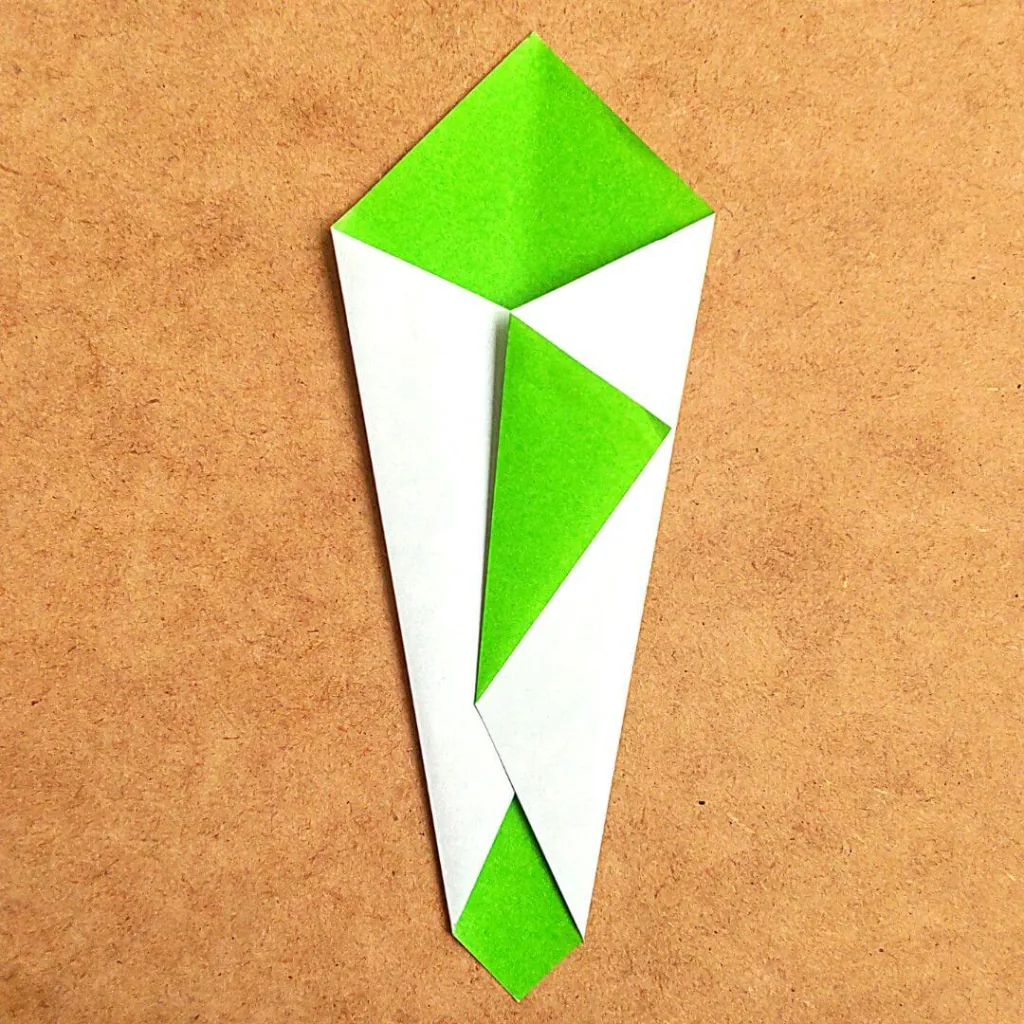

三つ目の熨斗飾り

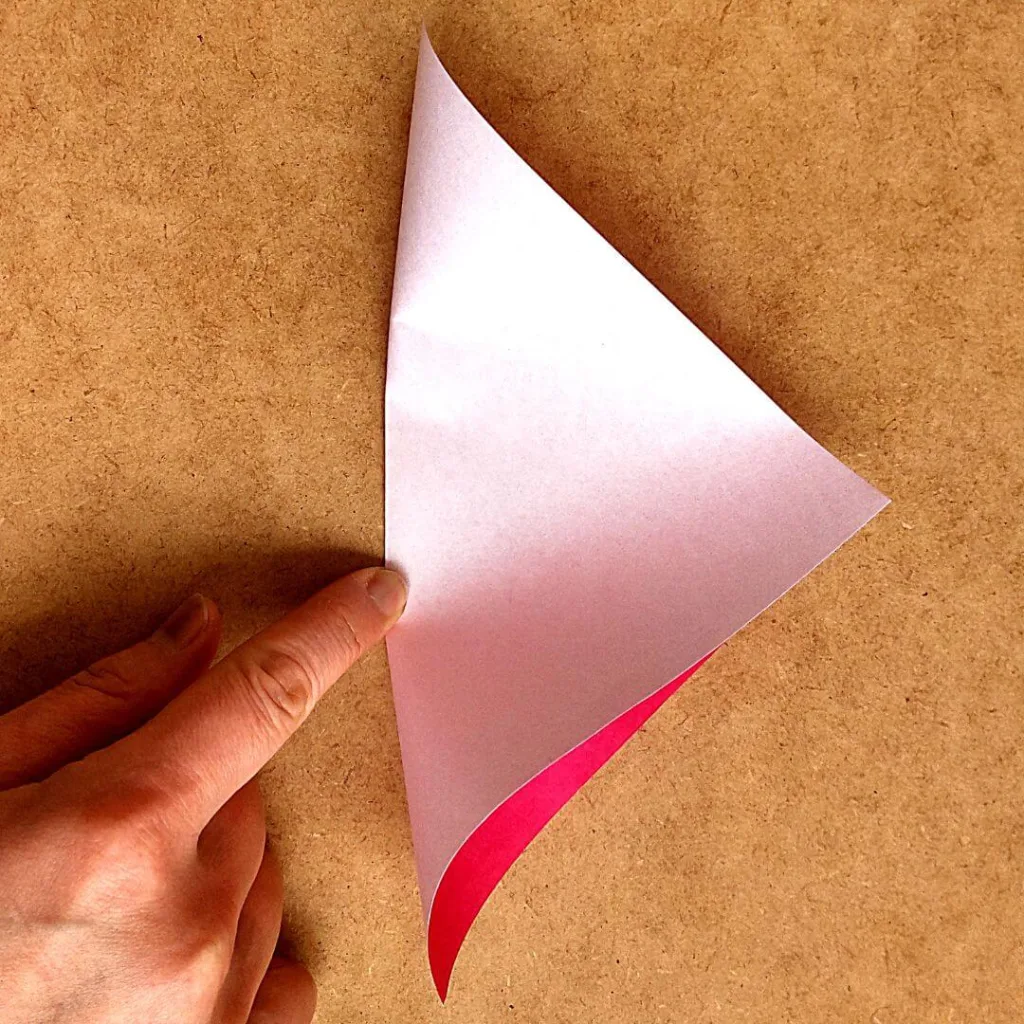

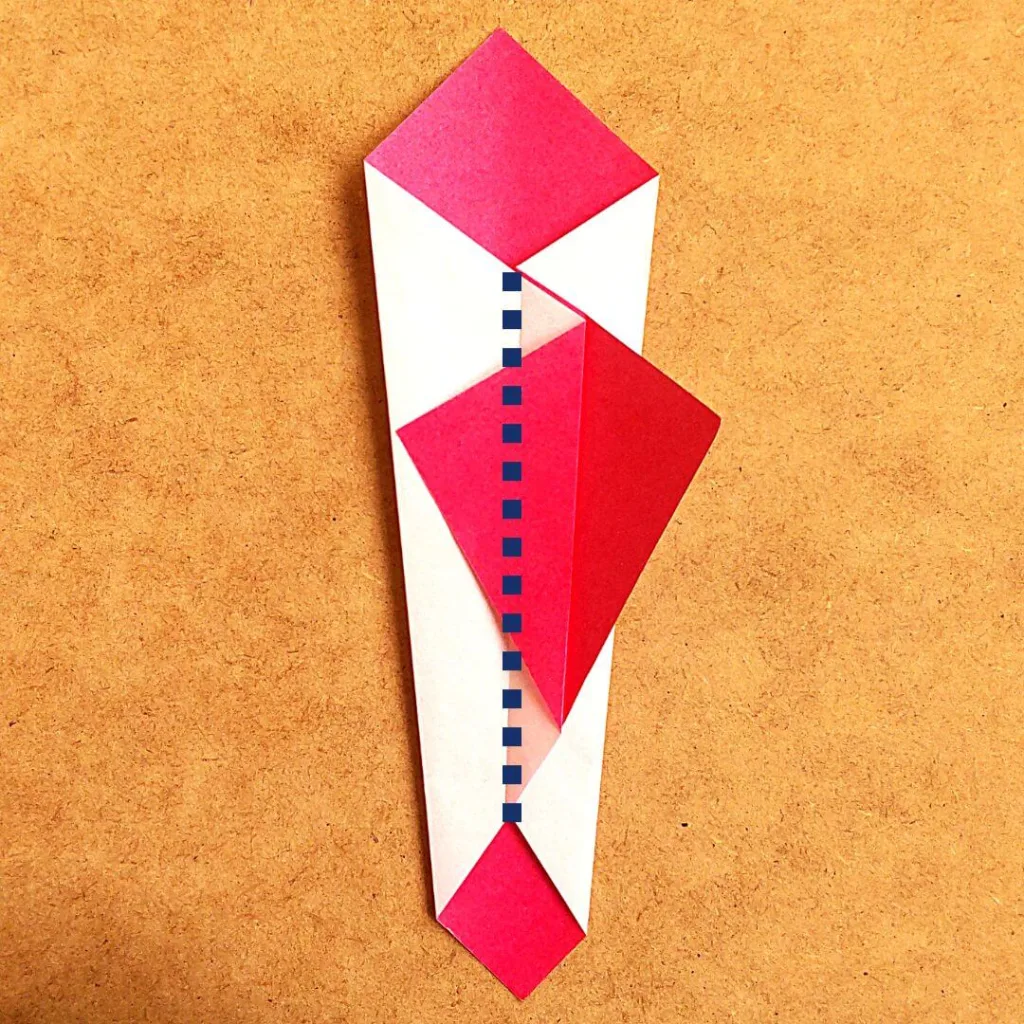

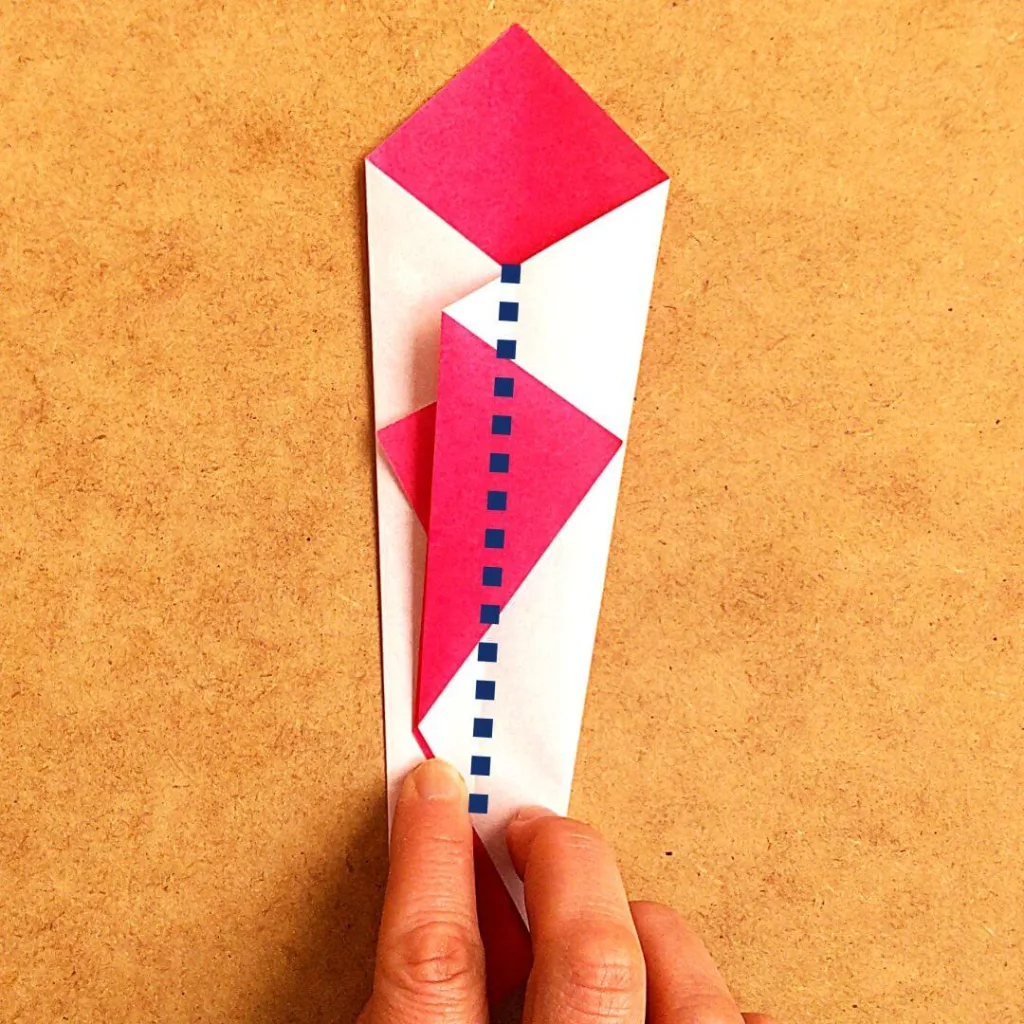

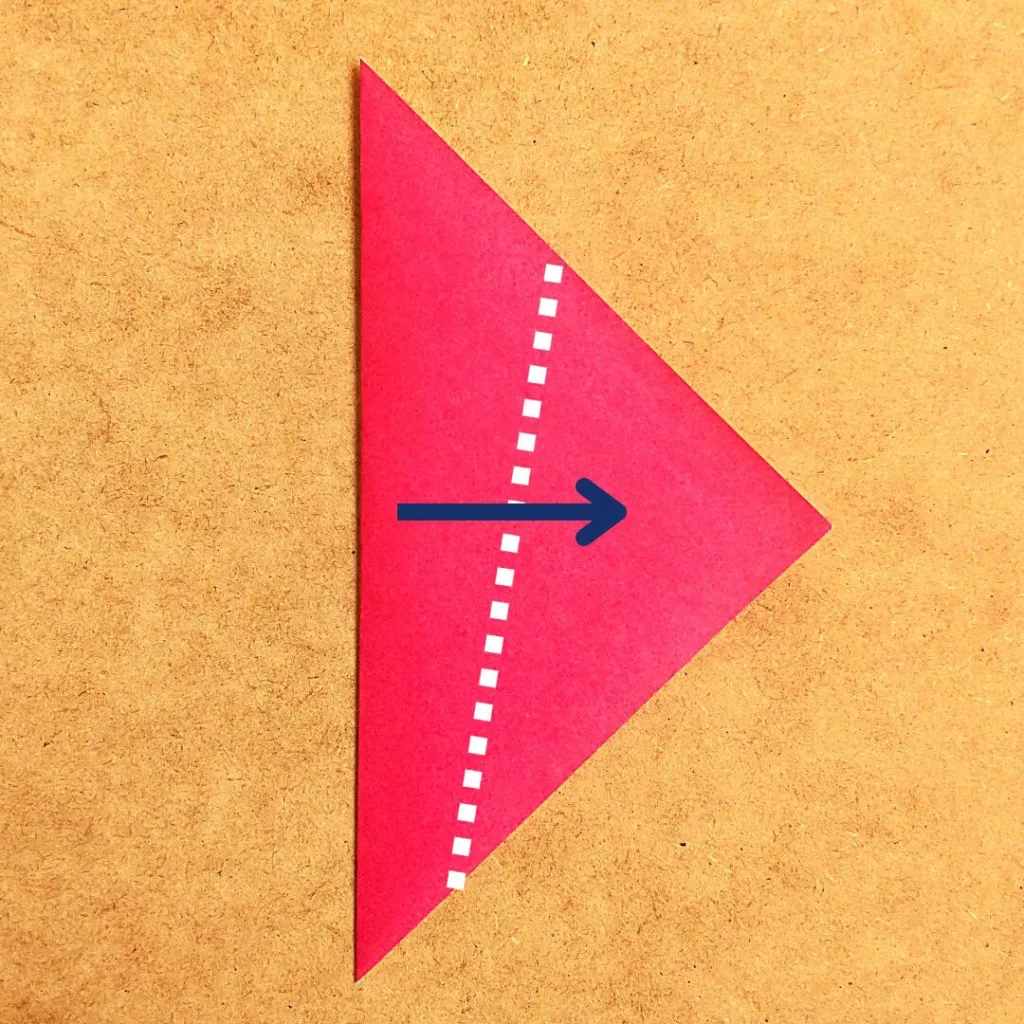

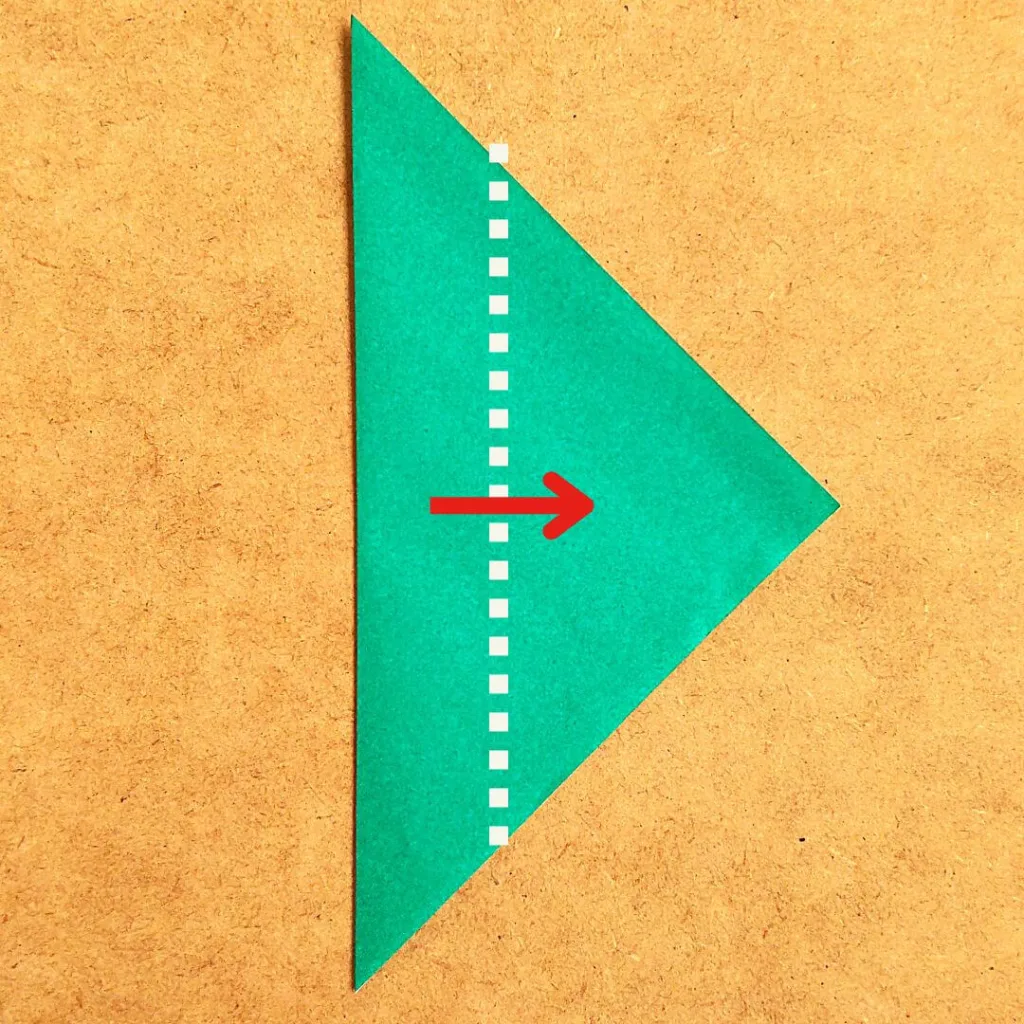

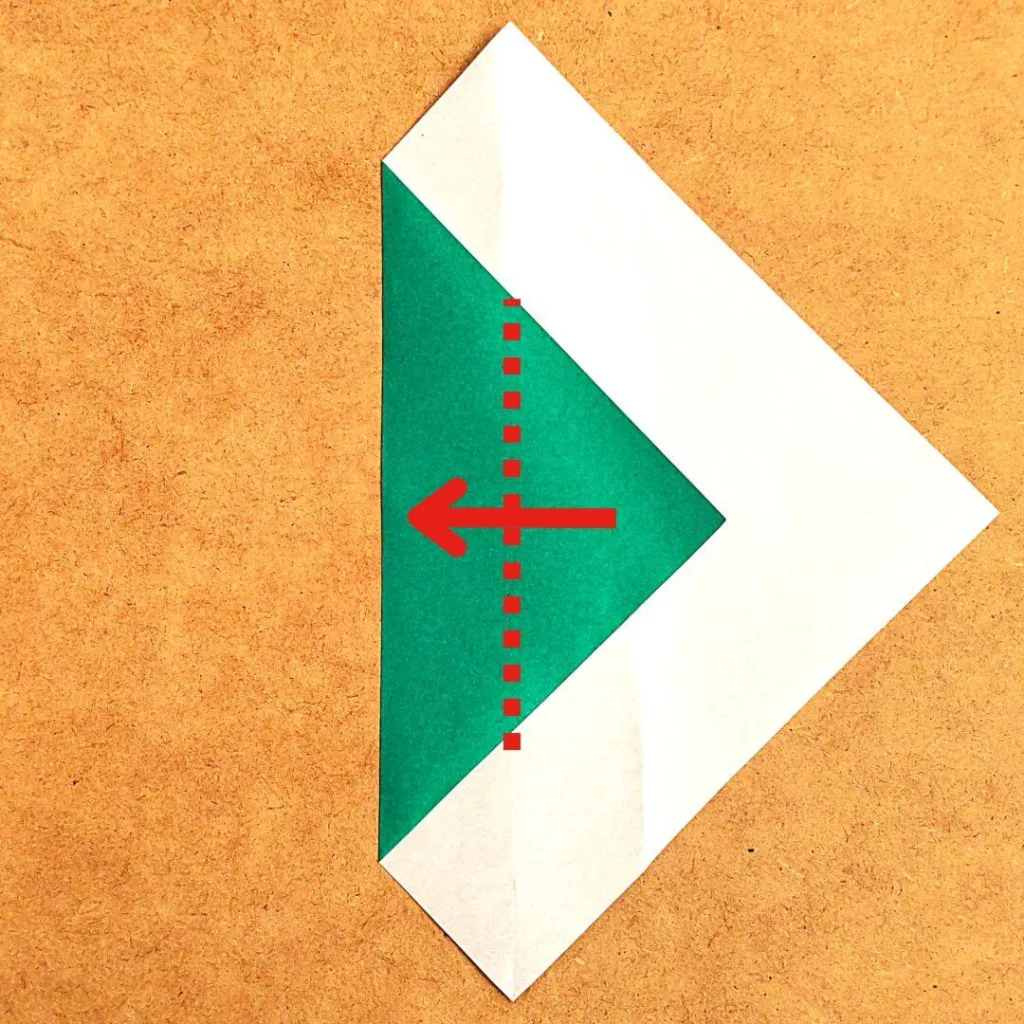

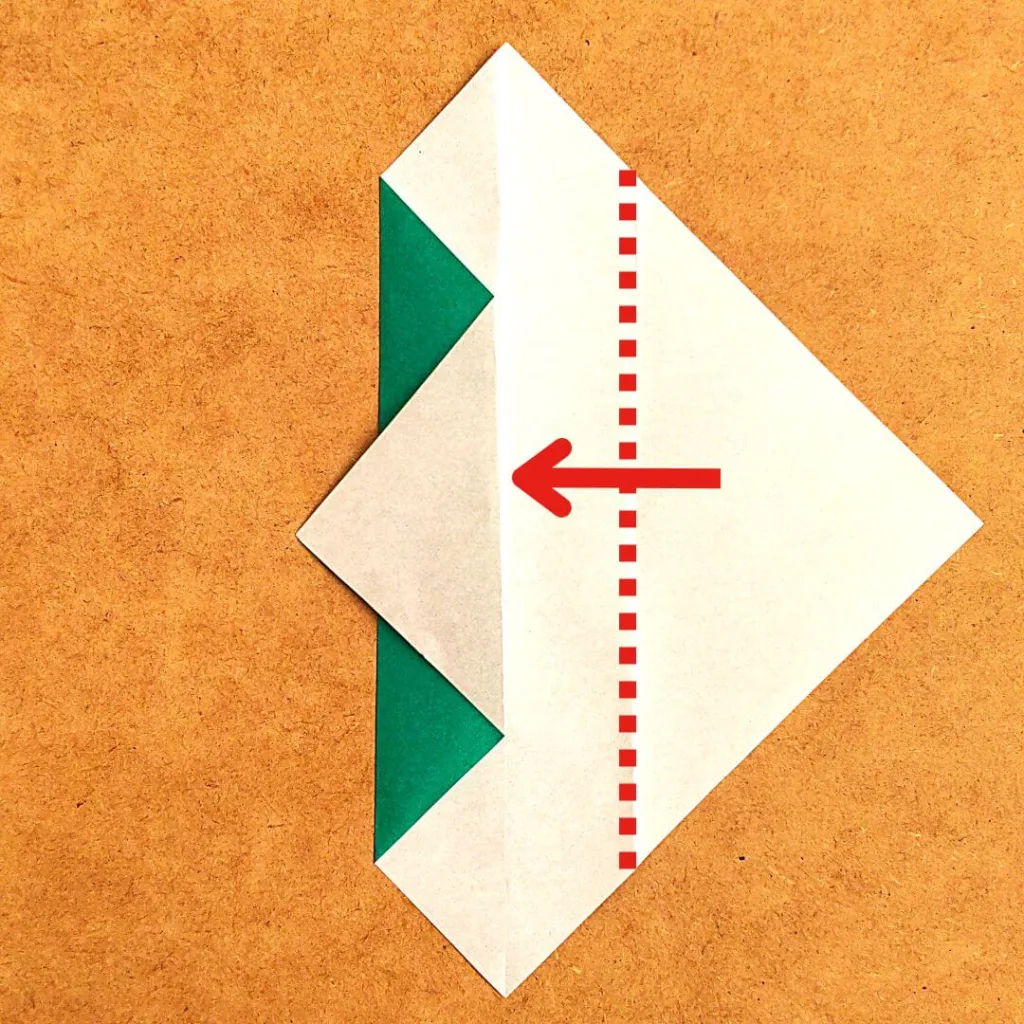

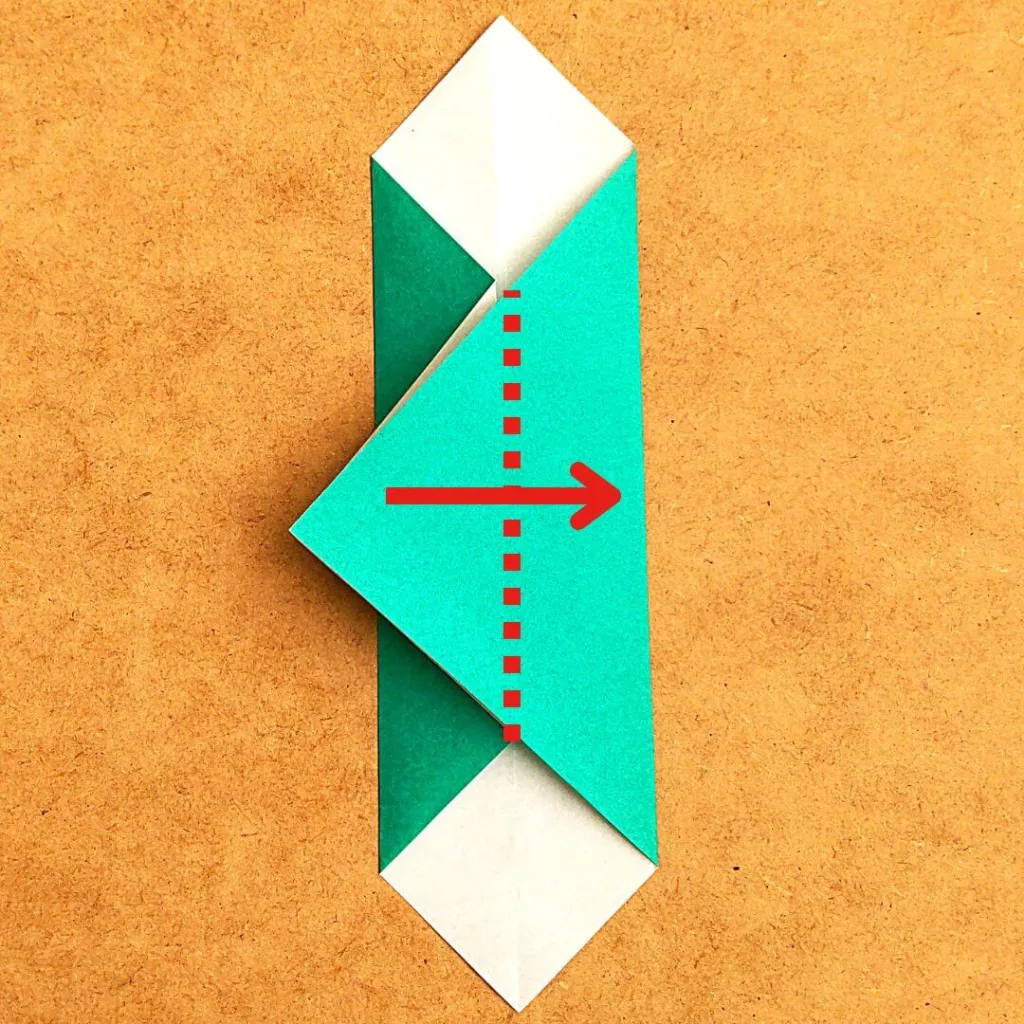

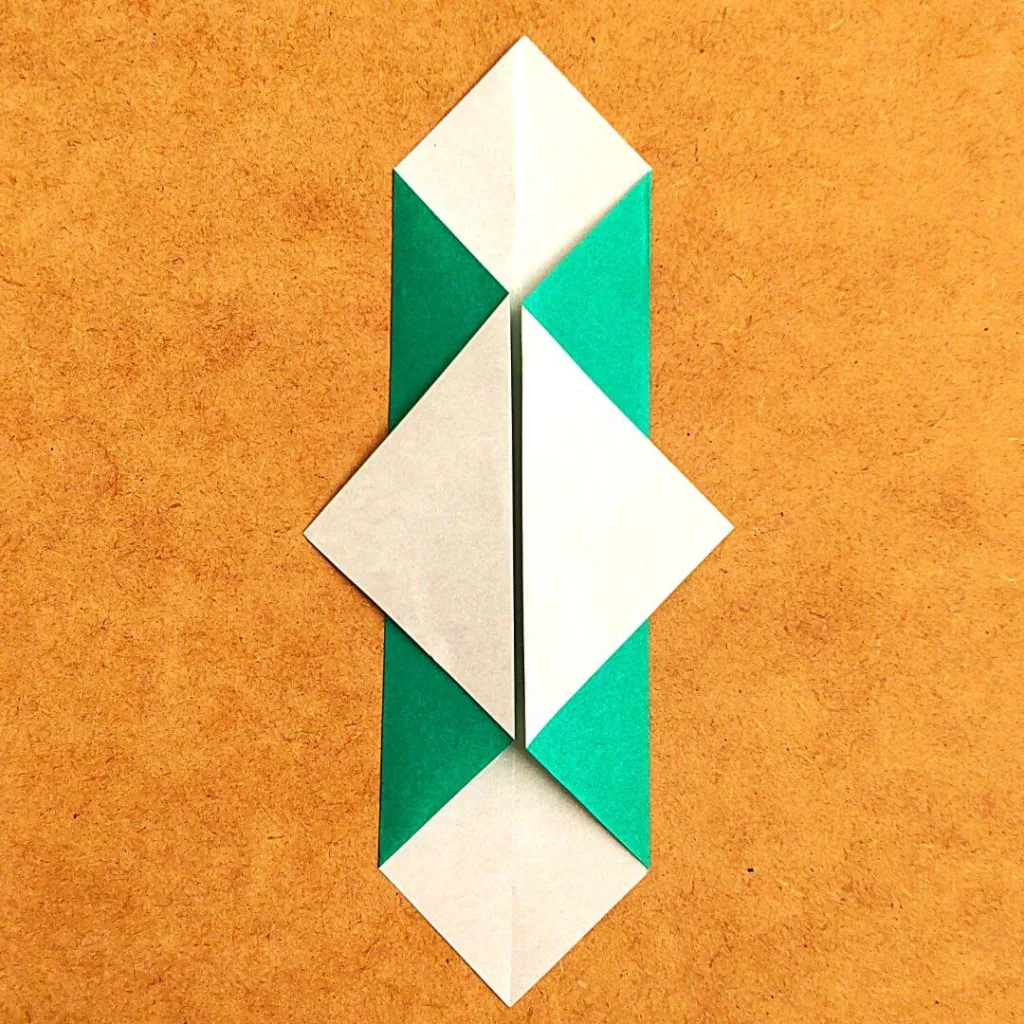

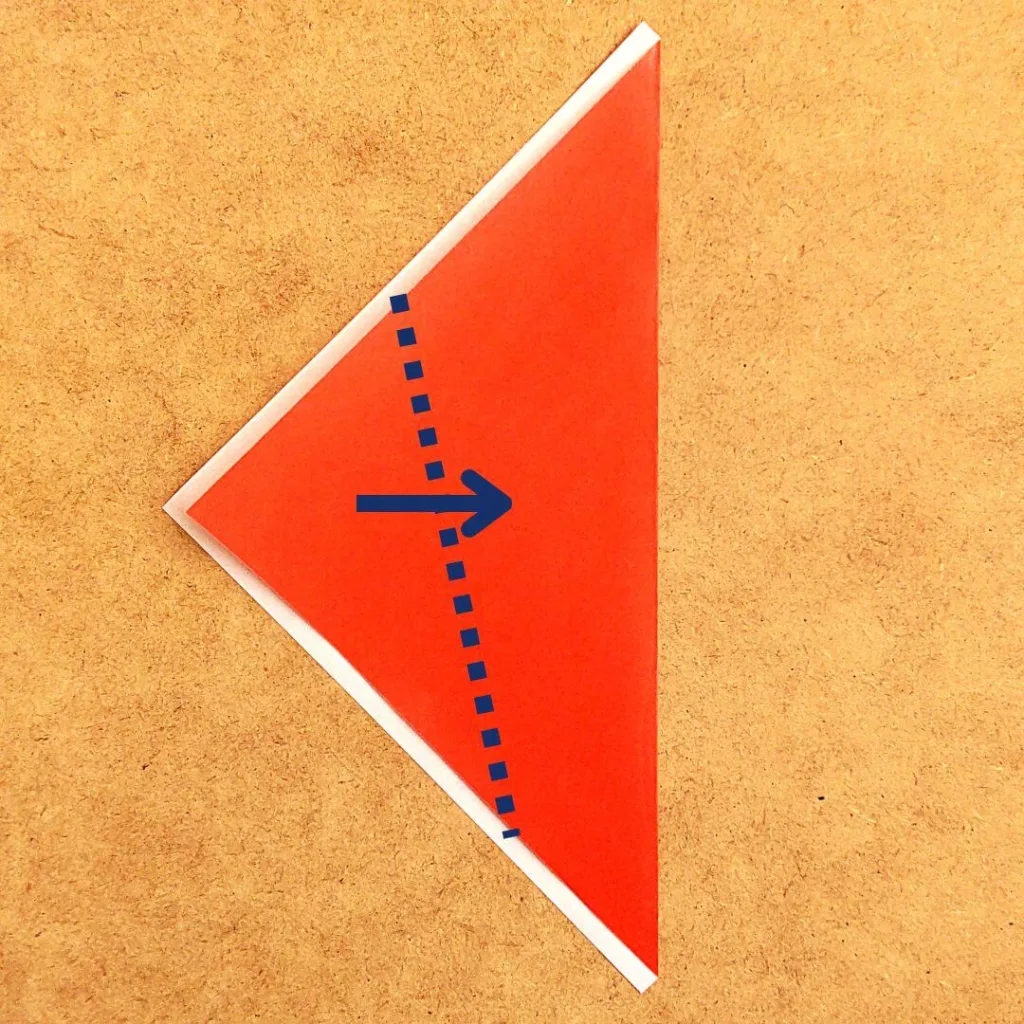

最初に半分に折って三角にします。

それから、上を広め下を狭めにして折ります。

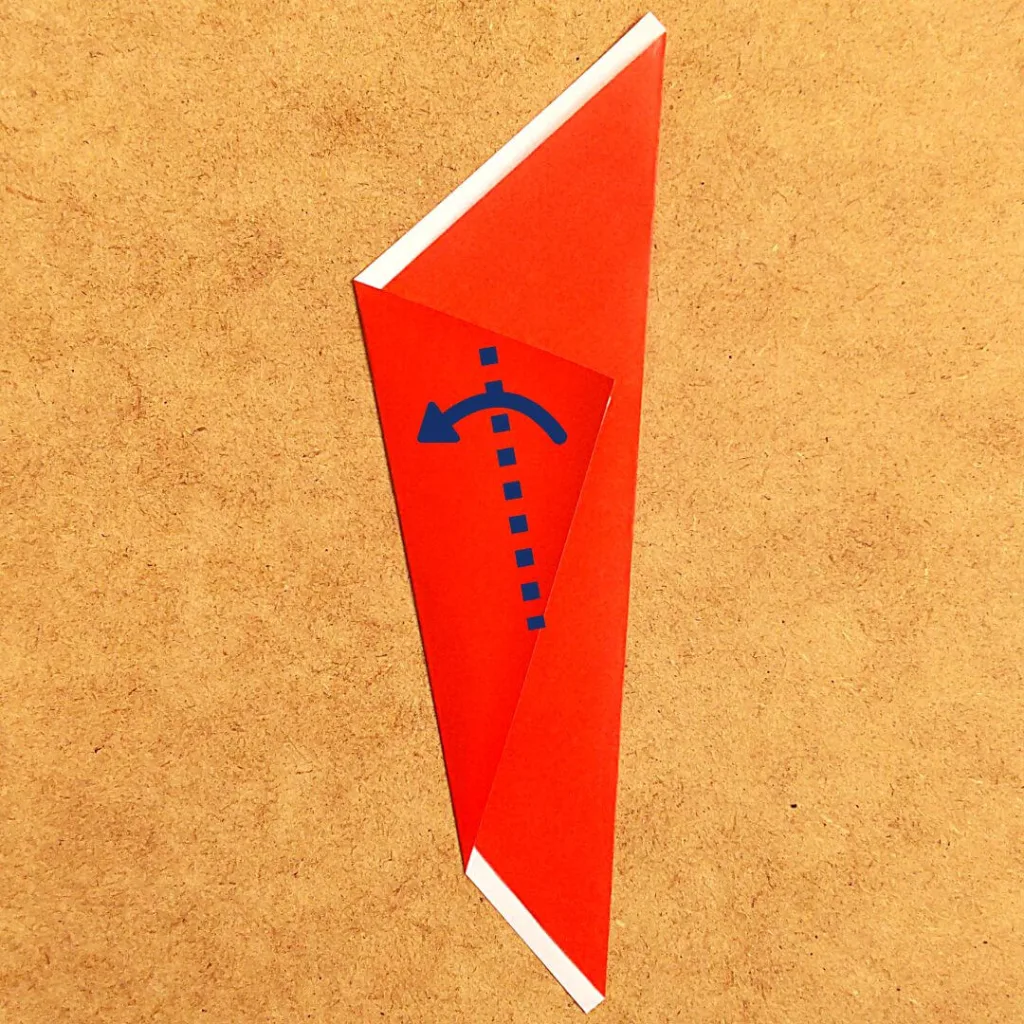

一度開いて、折り目をもとに折ります。

それから、中心折り返します。

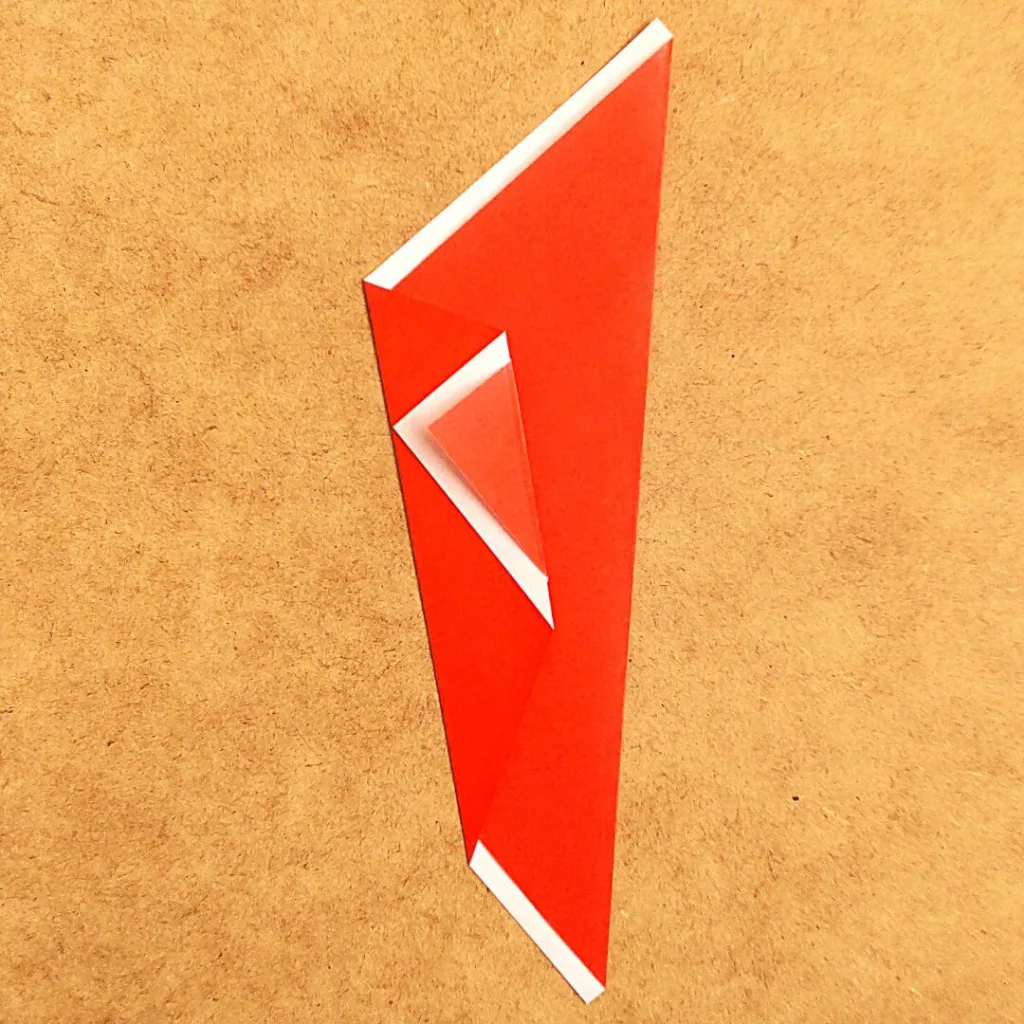

同じように反対側も折ります。

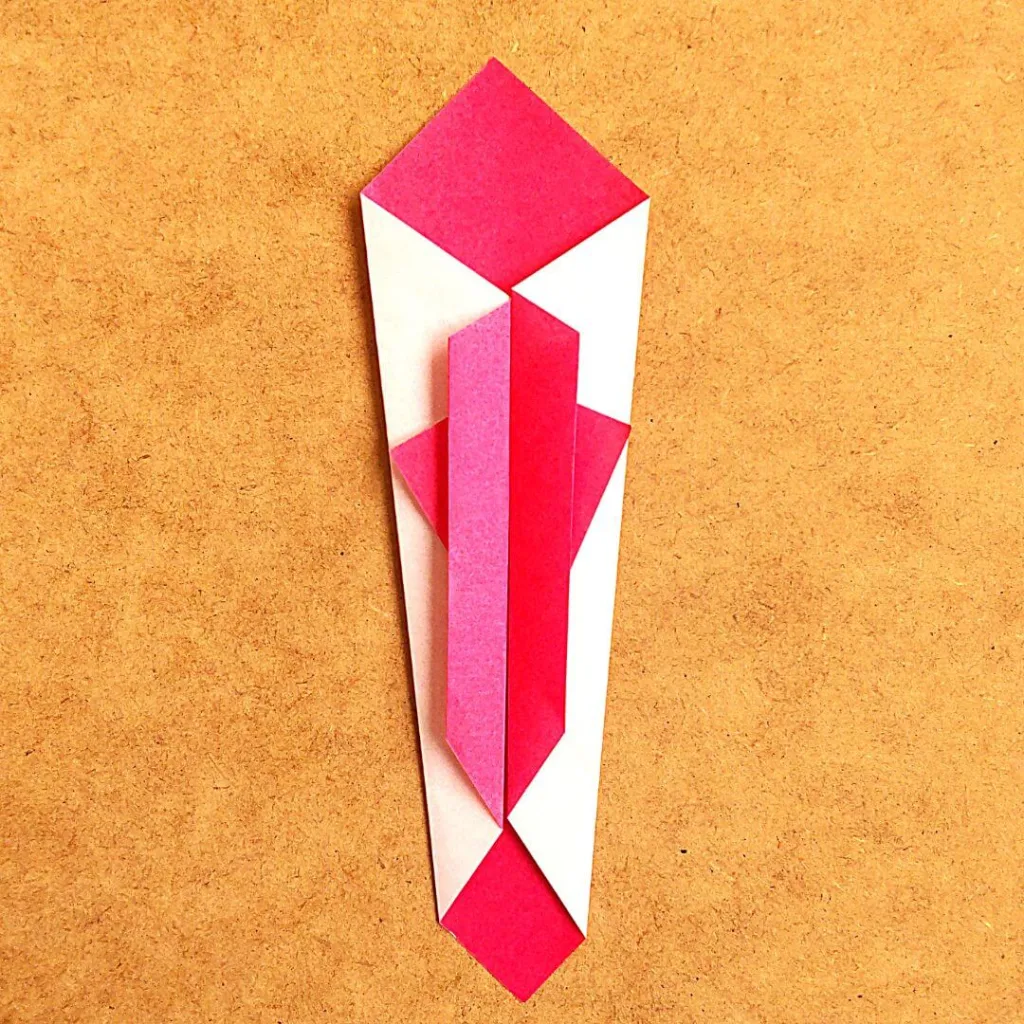

出来上がりです。

最後に、アワビに見立てた紙をはさみ帯を巻きます。

四つ目の熨斗飾り

四つ目は三つ目の角度を付けずに平行に折ったものです。

折り方は三つ目と同じです。

これで出来上がりです。

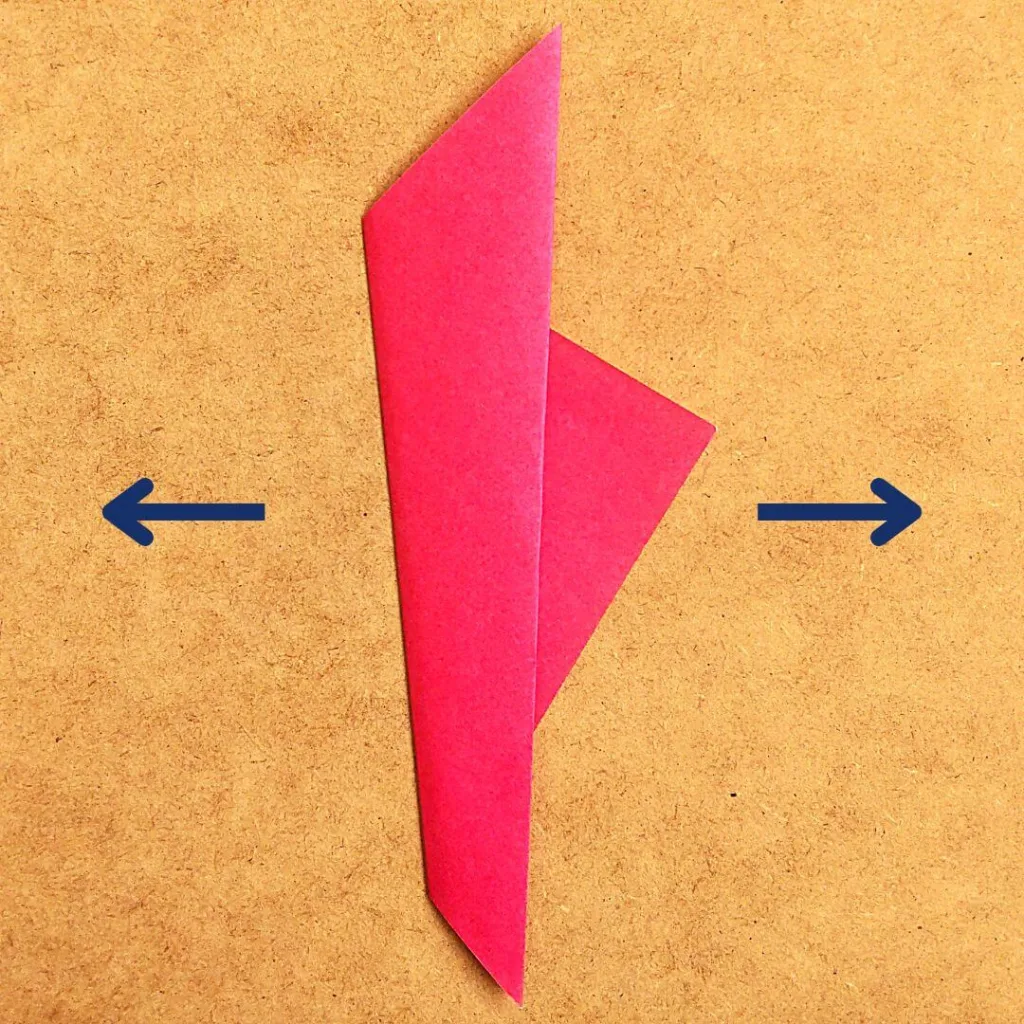

五つ目の熨斗飾り

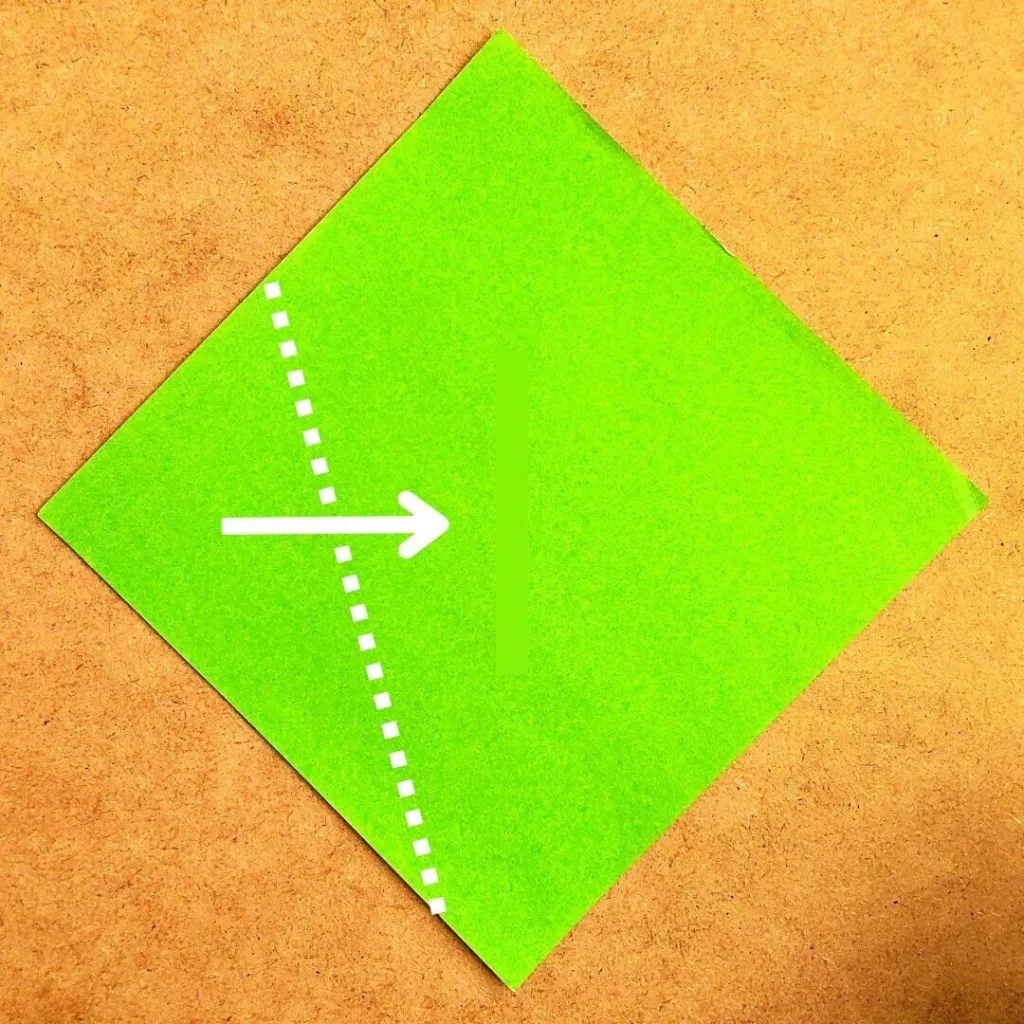

五つ目は真ん中で折らず、少し内側にずらしております。

つぎに、上を広めにして折ります。

それから、左側に折ります。

ちなみに、上の画像は一枚だけ折ったものです。

五つ目の熨斗が出来上がりました。

祝儀袋や贈り物にそえて

お手製の祝儀袋に熨斗を付けました。

こちらは5センチくらいの小さな箱に熨斗を付けました。

熨斗を付けて小さな贈り物をしたいとき、バランスを見ながら自分で作ることができます。

動画で折り方を紹介

ピンタレストでは祝儀袋の折り方を動画で紹介しています。

おわりに

ゆらり

ゆらり5つの熨斗飾りの折り方を紹介しました。

熨斗には飾り熨斗、両折り熨斗や片折り熨斗などがあります。

折り方によって真(しん)、行(ぎょう)、草(そう)、蝶花(ちょうはななど種類があります。

どれもお祝いに使います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/443b9d32.da4eab14.443b9d33.36eb7b8c/?me_id=1313227&item_id=10000491&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdaimarufujii-central%2Fcabinet%2Fcompass1527647256.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/443c2a33.dd094958.443c2a34.1648c8ef/?me_id=1279523&item_id=10010978&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbun2bungu%2Fcabinet%2Fminogami%2F4904775908508.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)